従業員が50人以上になった事業場には、ストレスチェックの実施や産業医の選任などの義務が課せられます。

しかし「事業場」の定義が分からなければ、従業員数を正しく把握できません。法的義務を遵守するために、事業者は事業場に該当する範囲を理解しておく必要があります。

本記事では、事業場の定義や規模に応じて課せられる義務を解説します。

目次

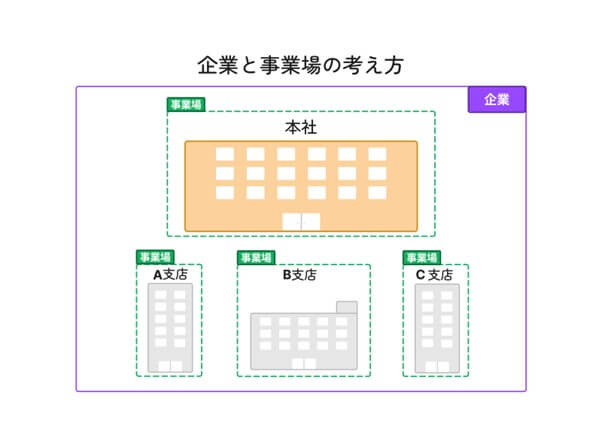

事業場とは、企業が継続的に経済活動を実施する場所の単位です。原則として同一の場所にあるものを一つの事業所として数え、場所が分散していれば別の事業場として考えます。

ただし、同一の場所であっても、事業場の数え方が異なる場合があるので注意が必要です。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」

【関連記事】従業員とは?社員との違いは?正しい定義や数え方

支社の規模が小さすぎる場合は、その支社を一つの事業場として数えず、近隣の上位組織とまとめて一つの事業場とします。

たとえば、大阪市に従業員42人の支社、神戸市に従業員9人の出張所をもつ企業の場合は、大阪の支社と神戸の出張所の従業員数を合わせて一つの事業場として数えます。

この場合、大阪の支社は「従業員数が50人以上の事業場」として法令を遵守しなければなりません。

【参考】一般社団法人安全衛生マネジメント協会「事業場とは」

同じ場所にあったとしても労働内容が異なり、別々の事業場と考えたほうが労働安全衛生法を適切に運用できる場合には、別々の事業場として数えます。

たとえば、工場の中に診療所がある場合、それぞれの労働内容は異なるため、別の事業場と考えます。

また、自動車販売会社に附属する自動車整備工場なども同様の例です。

【参考】一般社団法人安全衛生マネジメント協会「事業場とは」

事業場が別の場所にあっても独立性が認められない場合は、合わせて一つの事業場として考えます。独立性のある事業場とは、以下に該当する事業場です。

・場所的に他の事業所から離れている

・その事業場が事務能力(人事、労務、経理、従業員の健康管理など)をもっている

複数の事業場が県をまたいでいる場合でも、1か所で労務管理などを行っている場合は、一つの事業所として数えることもあります。

【参考】独立行政法人 労働者健康安全機構「事業場の独立性について」

事業場と事業所では単位が異なります。

・事業場:同じ所在地にある同種の業態ごとのかたまり

・事業所:同じ所在地で一つの経営活動をする施設

たとえば、工場と工場内に食堂や売店がある場合、所在地は同じであっても業態(営業形態)が異なるため、それぞれ別の事業場として考えます。

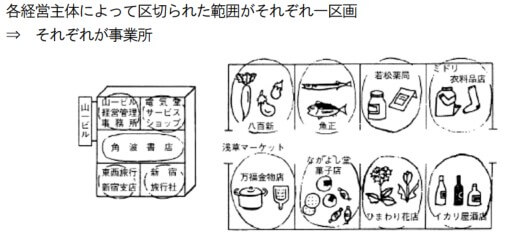

一方、事業所とは経済活動の場所ごとの単位です。原則、以下の要件を満たしているものを指します。

・経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること

・物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること

(出典:総務省「用語の解説」)

たとえば、東京都の本社の他に神奈川県に工場を構え、大阪府に営業所をもっている場合は、それぞれを別の事業所として扱います。

また、ショッピングモールなどで1つの建物に複数の経営主体が存在している場合も、それぞれを別の事業所とみなします。

【出典】総務省「一般原則「事業所の定義」について」

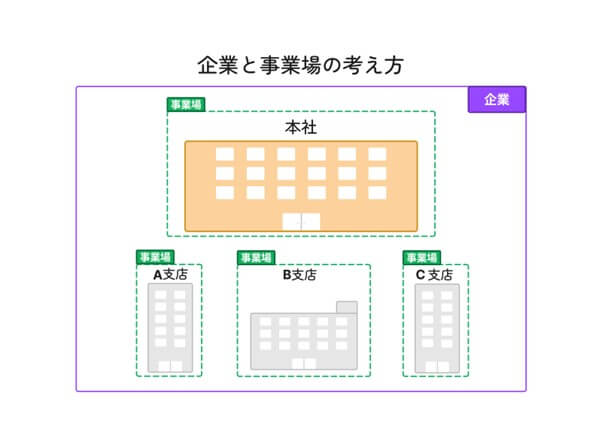

企業は利益を追求する目的を持っている組織であり、事業場は企業の具体的な活動が行われる場所です。

事業場は、一般的に以下のような場所を指します。

対して、企業は上記の事業場を集めた全体のことを指します。

一人の経営者が複数の事業場を経営している場合、すべてを合わせて一つの企業です。

パートやアルバイト、派遣労働者も含め常時50人以上の従業員がいる事業場には、労働法令上の義務として以下の8つが課せられています。

1.衛生委員会の設置

2.産業医の選任

3.衛生管理者の選任

4.ストレスチェックの実施

5.定期健康診断結果報告書の提出

6.休養室または休養所の設置

7.安全管理者の選任

8.安全委員会の設置

それぞれの義務について詳しく解説します。

常時50人以上の従業員を使用する事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられています。

衛生委員会とは、労使が一体となり、従業員の健康保持・増進や労働災害防止のために必要なことについて審議する場です。衛生委員会は、毎月1回以上の実施が義務付けられています。

厚生労働省では、衛生委員会で話し合うべき内容として、以下の例を挙げています。

・労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

・労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

・労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること

・前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

衛生委員会のテーマは、自社の課題に適したものを選ぶとよいでしょう。衛生委員会の議事録は、従業員がいつでも閲覧できる場所へ掲示し、3年間保存する義務があります。議事録のフォーマットのサンプルは、「衛生委員会議事録フォーマット」をご活用ください。

【参考】愛知労働局「安全衛生管理体制について」

【関連記事】【2025年版】安全衛生委員会で取り上げるべきテーマは?選び方や年間スケジュール例も紹介

【参考資料】衛生委員会テーマサンプル集

常時50人以上の従業員が働く事業場においては、産業医の選任も法律で義務付けられています。従業員が50人以上になり、産業医の選任義務が発生したら14日以内に遅滞なく労働基準監督署に選任届を提出しなければなりません。

産業医は、非常勤の嘱託産業医と常勤の専属産業医があり、どちらが必要となるかは事業場の規模で異なります。嘱託産業医は、50人以上999人以下の従業員が在籍する事業所で設置しなければなりません。

一方、専属産業医は、1,000人以上の従業員が在籍する事業場、および有害業務に携わる従業員が500人を超える事業場で設置が義務付けられています。

産業医を選任する際は、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」の用紙に記入して、管轄の労働基準監督署に提出します。

産業医の主な探し方は、以下のとおりです。

・産業医紹介会社を利用する

・地域の医師会に問い合わせる

・定期健康診断を依頼している病院・健診団体に問い合わせる

・自社の人脈を活用して紹介してもらう

それぞれの探し方のメリット・デメリットなどは、〈2025年版〉産業医を探す主な5つの方法まとめをご確認ください。

また、当メディアを運営しているエムスリーキャリアでは、業界最安値の水準で満足度の高い産業医選任サービスを行っております。

以下の「見積もりフォーム」に事業場の所在地を入力することでかんたんにお調べすることが可能ですので、ぜひお試しください。

\ 所要時間1分 /見積もりを出してみる

【参考】愛知労働局「安全衛生管理体制について」

【関連記事】

自社で産業医を採用する方法は? 面接・契約・業務開始時のポイント

〈よくわかる〉嘱託産業医とは?役割・報酬相場・専属との違い

常勤の専属産業医とは? 定義や選任基準などを解説

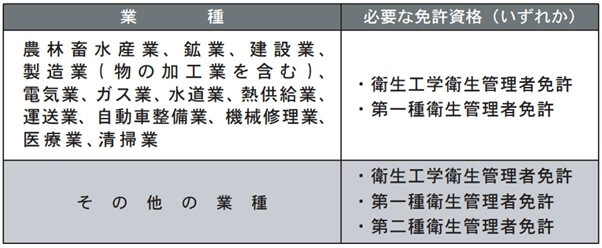

衛生管理者は、職場で雇用する従業員が常時50人以上になると選任の義務が発生します。従業員の労働環境に目を配り、衛生に関する事項を管理することが職務です。

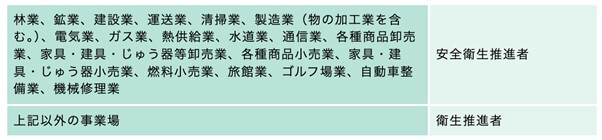

衛生管理者は、業種に応じて以下の国家資格をもつ人から選任しなければなりません。

(出典:愛知労働局「安全衛生管理体制について」)

上記以外でも、医師や歯科医師、労働衛生コンサルタントなどであれば、業種の定めなく衛生管理者として選任可能です。

衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、労働基準監督署に選任届を提出する必要があります。

選任しなければならない衛生管理者数は、常時使用する従業員数に応じて以下のように変わります。

| 事業場の従業員数 | 専任が必要な衛生管理者数 |

| 1~49人 | 衛生管理者の選任義務なし

(安全衛生推進者を専任) |

| 50~200人 | 1人以上 |

| 201~500人 | 2人以上 |

| 501~1,000人 | 3人以上 |

| 1,001~2,000人 | 4人以上 |

| 2,001~3,000人 | 5人以上 |

| 3,001人以上 | 6人以上 |

また、衛生管理者はその事業場の専属でなければならず、たとえば支店や営業所など、同じ会社の中でも兼任はできません。

ただし、2人以上の衛生管理者の選任が必要なケースで、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、一人は非専属でも問題ありません。

【参考】厚生労働省「衛生管理者について教えてください。」

常時従業員50人以上の事業場は、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。

ストレスチェックは、ストレスに関する質問項目に従業員が回答し、回答結果を集計・分析することで、ストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

ストレスチェックの目的は、従業員のメンタルヘルス不調の早期発見と防止です。従業員が自分のストレスの状態を知ることで、うつ病などの精神疾患に陥る前に適切な対処を行えます。

また、ストレスチェック結果の分析から得られたデータを踏まえ、職場環境の改善につなげられるメリットもあります。

ストレスチェックの対象者は、以下の要件をすべて満たす従業員です。

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」)

正社員だけでなく、条件を満たしていればパートやアルバイトも対象となります。ただし、経営者や役員、派遣労働者は従業員ではなく「使用者」となるので、ストレスチェックの対象に含まれません。

【関連記事】ストレスチェックの対象者は?導入から実施までの流れを徹底解説

健康診断の実施は、従業員数を問わず事業者に課せられた義務です。以下に該当する従業員に対して実施しなければなりません。

パートやアルバイトでも条件を満たしていれば健康診断の対象です。

また、常時50人以上の従業員がいる事業場では、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務があります。健康診断に関する義務についての詳細は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

【関連記事】健康診断は企業の義務!実施すべき健診の種類や対象者を解説

【参考】厚生労働省「パート労働者にも健康診断が必要?」

常時50人以上の従業員、または常時30人以上の女性の従業員を使用している場合、事業者は従業員が横たわれる休養室または休養所を設けなければなりません。

休養室・休養所は、職場で従業員の体調が悪くなったときに休ませたり、救急車が来るまで待機させたりするための場所です。

一時的に使用することが目的であるため、関係者の立ち入りを制限したり、内部が見えないよう目隠しを設置していたりすれば、専用の設備でなくてもよいとされています。

なお、休養室・休養所は、男性用・女性用に分けて設ける必要があります。

【参考】厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」

安全管理者とは、事業場の安全に関わる事柄全般を管理する人です。以下の業種では、常時50人以上の従業員を使用する場合、「安全管理者」を選任しなければなりません。

| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |

(出典:厚生労働省 「Q安全管理者について教えて下さい。」)

安全管理者は、選任事由の発生日から14日以内に選ぶ必要があります。安全管理者の資格要件は、以下の1か2に該当する人です。

| 1.(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの | (1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの |

| (2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの | |

| (3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの | |

| (4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの | |

| (5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの | |

| (6)その他(職業訓練課程修了者関係) | |

| 2. | 労働安全コンサルタント |

安全管理者は、事業場に専属の人から選任しなければなりません。しかし、安全管理者を2人以上選任する場合で、安全管理者の中に労働安全コンサルタントが含まれている場合は、一人は事業場の専属でなくてもよいとされています。

【参考】厚生労働省 「Q安全管理者について教えて下さい。」

従業員を常時50人以上使用する以下の業種では、安全委員会を設置しなければなりません。

| 林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |

(出典:厚生労働省 「Q安全委員会、衛生委員会について教えてください。」)

安全委員会とは、職場での危険の防止策や安全に関する規定に関して審議する場です。安全委員会の構成メンバーは、以下に該当する者です。

(出典:厚生労働省 「Q安全委員会、衛生委員会について教えてください。」)

安全委員会と衛生委員会のどちらも設置しなければならない場合は、一つにまとめて「安全衛生委員会」を設置できます。

安全衛生委員会で調査・審議する内容は、安全委員会や衛生委員会で調査・審議する事柄と同じです。

従業員が常時10人以上50人未満の事業場では、以下の業務を担当する安全衛生推進者、または衛生推進者を選任しなければなりません。

・事業場の施設や設備の点検

・作業環境や作業方法の点検

・健康診断実施の管理

・安全衛生教育

どちらを選任するかは、業種ごとに以下のように定められています。

(出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト|安全衛生推進者」)

(出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト|安全衛生推進者」)

安全衛生推進者・衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者でなければなりません。また、従業員数が常時10人以上になった日から14日以内に選任する必要があります。

【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:安全衛生推進者」

【関連記事】衛生推進者の必要性とは?資格要件や職務内容について解説

従業員が50人未満の事業場には産業医の選任義務はありせんが、なるべく選任しておきたい

ところです。従業員は日々健康リスクにさらされており、外傷やメンタルの不調などが発生することもあり得るからです。

一人の従業員が健康を損ない休職や離職となると、他の従業員の業務負担増加を招き、さらなる不調者の発生につながります。

このような事態を防ぎ、従業員・企業双方にとって働きやすい職場を作るために、専門の知識をもつ産業医の選任は効果的です。

また、労働安全衛生法には、企業がはたすべき義務として「安全配慮義務」が定められています。従業員が安全を確保して働けるよう、事業者は労働災害の防止に努めなければなりません。

そのため、心身の健康維持についての専門知識をもつ産業医がいれば心強いでしょう。

【関連記事】50名未満の事業所にも産業医って必要?―今さら聞けない産業保健vol.3

産業医の事業場の兼任については、以下のように決められています。

・条件を満たせば兼任可能

・従業員3,000人を超える場合は兼任不可

それぞれの内容について解説します。

産業医の職務に支障がない範囲であれば、産業医は事業場の兼任が可能です。厚生労働省は、産業医の職務に支障がない範囲として、以下の要件を設けています。

・兼任する事業場間を1時間以内に移動できる

・労働衛生管理が相互に密接し関連して実施されている

・労働の様態が類似している

・非専属事業場へ毎月1回以上の訪問ができる

兼任する事業場間は、徒歩または公共交通機関や自動車などを利用して、1時間以内に移動できる距離が適切とされています。

また、産業医の職務の一部をオンラインで実施することが認められています。オンラインをうまく活用すれば、産業医が複数の事業場を兼任している場合でも、職務に支障が出にくくなるでしょう。

【参考】

厚生労働省「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」

厚生労働省「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」

厚生労働省「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」

従業員数が3,000人を超える場合は、産業医は事業場を兼任できません。産業医の職務に支障をきたすことが懸念されるためです。

従業員数3,000人を超える事業場では、従業員の健康管理を不足なく実施するために、2人以上の産業医を選任する義務があります。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」

従業員数が50人以上の企業でなくても労働法令上、事業者には以下の義務が課されます。

それぞれの義務について詳しく解説します。

安全衛生教育は労働災害防止のため、業務の安全や衛生に対する知識を従業員に学ばせるために行われる教育です。

労働安全衛生法により、事業者には以下の実施が義務付けられています。

実施する内容は「機械や原材料の危険性・取り扱いについて」や「安全装置の性能や取り扱いについて」などが挙げられます。

【参考】厚生労働省 東京労働局「労働安全衛生教育の重要性について」

作業環境測定とは、ガス・粉じんなどの有害物質や、騒音・高熱などの有害エネルギーが存在する職場において、危険度の実態を測るために行われる測定です。

以下に挙げる作業場で業務を行う事業者には、作業環境測定の義務が課されています。

(出典:厚生労働省「【労働安全衛生法施行令第21条】作業場の種類」)

また、作業環境測定の実施および評価は、以下に挙げる3つの原則に沿って行います。

| 作業環境測定の実施 | 作業環境測定結果の評価 | |

| 第1の原則 | 11の作業場について規定回数測定し、法で定められた期間保存する | 測定結果に応じて必要な措置等をおこなう |

| 第2の原則 | 定められた基準に沿って測定する | 定められた基準に沿って評価をおこなう |

| 第3の原則 | 粉じんを著しく発散する屋内作業場など、6つの指定作業については、作業環境測定士・作業環境測定機関に測定させる |

作業管理とは、作業方法や使用する道具などの改善を通じて、従業員が安全に作業できる環境を管理することです。

職場の安全性を確保し、できるだけシンプルな作業方法で成果を上げられるようにするのが目的です。

具体的には「今使っている物質をより安全な物に変える」「手指に危険がおよぶ作業をする時用の手袋を用意する」などを行い、安全性を確保する必要があります。

【関連記事】4Sとは?健康経営にもたらす効果や5Sとの違いを解説

事業者は、長時間の時間外労働および休日労働を行った従業員に対し、専門家による面接指導を実施しなければなりません。

基本的には労働時間を適正に管理し、長時間労働そのものを発生させないことが重要です。

しかし、やむを得ない事情によって、長時間の業務が必要となるケースも少なくありません。長時間勤務に至った従業員の健康維持を目的として面談指導が義務付けられています。

健康診断・長時間労働の詳細については以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】

長時間労働の原因は?引き起こす問題や防ぐための対策を解説

50人以上の従業員を雇用する事業場に課せられた義務を怠り、以下の状況となっている場合、50万円以下の罰金が科されます。

・衛生委員会の未設置

・産業医の未選任

・衛生管理者の未選任

・ストレスチェックの未実施

・定期健康診断結果の未提出

・安全管理者の未選任

・安全委員会の未設置

産業医を選任している場合でも、産業医が業務を行わなかった場合は罰則の対象です。

法令違反によって社名が公表されれば、企業のブランドイメージが下がり社会的信用が失墜する可能性があります。企業のブランドイメージを守るためにも法令を遵守し、適切に対応しましょう。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

事業場とは「同じ所在地にある同種の業態ごとのかたまり(単位)」を意味します。ただし、事業場の規模や独立性の有無によって、所在地が違っていても同一の事業場とみなされる場合があるため、従業員数を数えるときは注意が必要です。

従業員が50人以上の事業場と50人未満の事業場では、遵守すべき法令に異なる部分があります。事業者は、事業場の規模による労働法令上の義務を正しく理解し、適切に対応しましょう。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け