産業医を選任するにあたり、企業が行うべきことは数多くあります。

「産業医選任報告書」のように必要とされる報告書の種類やその提出方法について、詳しく知りたい企業経営者や人事労務担当者、または、顧問企業をもつ社労士も多いのではないでしょうか。

本記事では、産業医選任報告書の記入例や提出方法、企業が実施しなければならない産業保健に関する取り組みなどについて解説していきます。

※2025年1月より産業医の選任届の提出は電子申請が義務となっています。産業医選任報告の電子申請についてくわしくはこちらの記事で紹介していますので、あわせてチェックしてください。

目次

労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業場では、産業医の選任が義務付けられています。産業医の選任後には、「産業医選任報告」という手続きが発生します。

この手続きは書類を作成する方法と電子データを作成する方法の2つがありましたが、2025年1月より電子申請が義務となっています。

産業医の選任が必要になった日から、企業は14日以内に産業医を選任しなければなりません。産業医の選任後は、所轄の労働基準監督署へ産業医選任届を遅延なく提出する必要があります。やむを得ず期日内に産業医を選任できそうにない、産業医選任届の提出が遅れてしまう場合には、あらかじめ所轄の労働基準監督署に伝えておきましょう。

産業医から退任の申し出があったなど、現在選任している産業医を解任する場合、新たに産業医を選任することになります。そのため、後任となる産業医が決まり次第、選任届を提出する必要があります。

【関連記事】

産業医とは?選任が必要な企業やチェックポイントを紹介

産業医の変更はいつでも可能? 必要な手続き、届け出について解説

産業医選任報告書の書式は、統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者の選任報告と同じものを使用します。所轄の労働基準監督署に産業医選任報告書を直接受け取りに行ってもよいですが、インターネット上からダウンロードすることも可能です。次に、産業医選任報告書の具体的な入手・作成方法について記載します。

厚生労働省のウェブサイトから産業医選任報告書のPDFをダウンロードすることができます。必要事項を記入して産業医選任報告書を作成することができます。

なお、この方法は2024年12月までであり、それ以降は電子申請が必要になります。

厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」というウェブサイトで産業医選任報告書を作成できます。サービス利用の事前申請・登録は不要なので、必要なときにすぐに作成可能です。

なお、このサイトで作成した書類をオンラインで申請・提出することはできません。白色度80%以上のA4サイズの用紙に印刷して、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

e-Gov電子申請とは、紙で行われている行政手続をインターネット上で行えるものです。パソコンがあれば24時間いつでも申請できます。行政機関の窓口に出向く必要がないため、時間を有効活用できます。

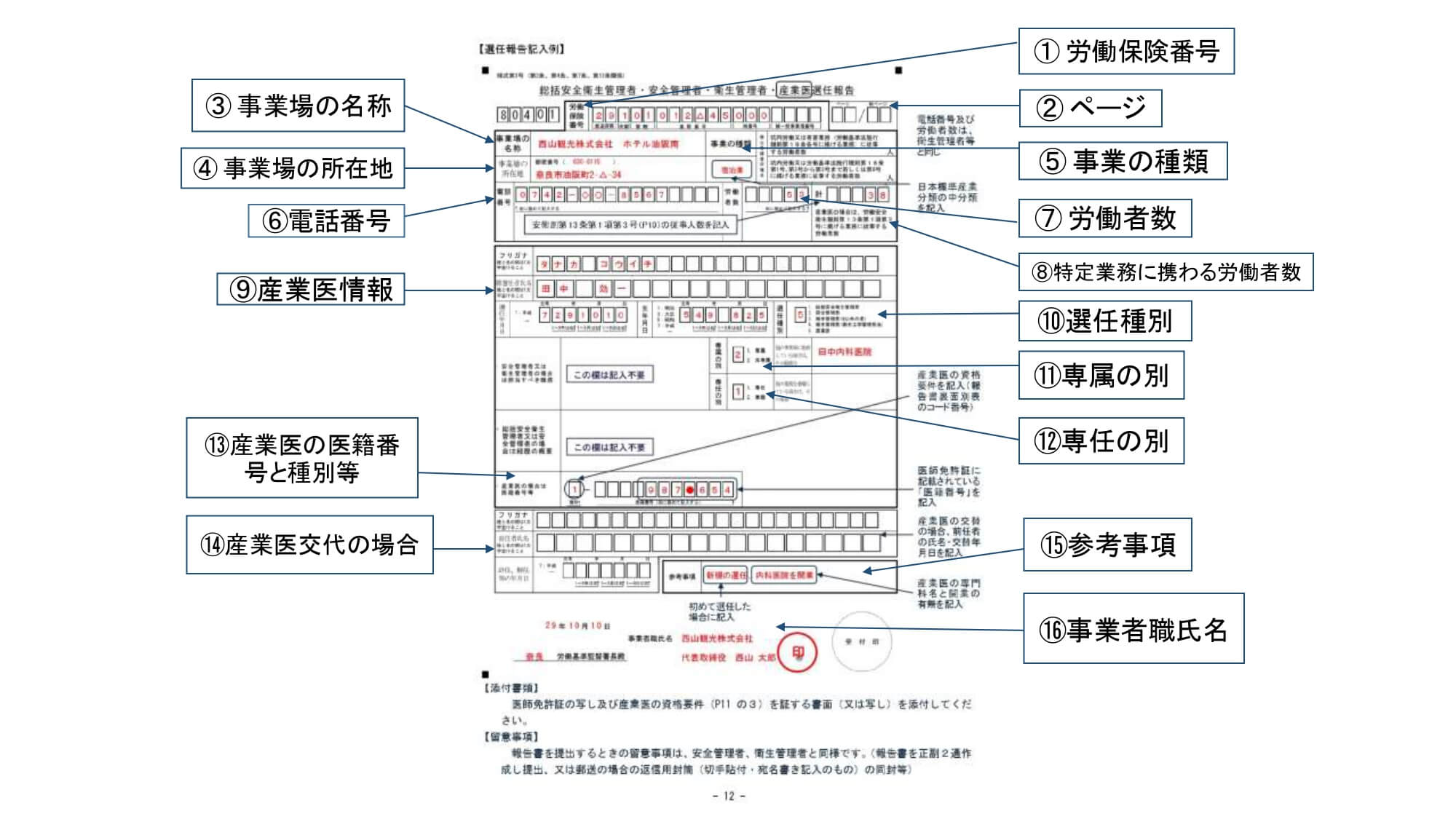

産業医の選任報告記入例にならって、必要記載事項のポイントを解説します。

事業所ごとに交付される14桁の番号を記入します。

産業医を複数人選任する場合、選任報告書を人数分提出することになります。記入している用紙が何枚目なのか、合計何枚あるのかを記載します。

事業場の正式名称を記入します。

事業場の郵便番号、住所を記入します。

事業の種類は、総務省が公開している日本標準産業分類を参照して記入します。

まず、AからTの大分類から自社に該当するものをクリックします。その後、大分類に含まれる中分類が表示されるので、該当するものを用紙に記入します。

番号は―(ダッシュ)で区切って記入します。

常時雇用する従業員数を記入します。常時雇用する従業員については、関連記事『従業員とは?社員との違いは?正しい定義や数え方』をご確認ください。

安衛則第13条第1項第3号に該当する、特定業務に従事する労働者数を記入します。

産業医の氏名、ふりがな、生年月日、選任年月日を記入します。

「安全管理者」や「衛生管理者」などの選択肢の中から「産業医」を選んで記入します。

専属産業医なら「専属」、それ以外は「非専属」になります。なお、常時1000人以上の労働者の場合や、有害業務の従事者が500人以上の場合は「専属」です。専属産業医、嘱託産業医については、関連記事『 常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説』、『非常勤の産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント』をご確認ください。

選任する産業医が産業医のみの仕事をしている場合は「専任」、病院勤務など他の仕事もしていれば「兼職」となります。

医師免許証に記載のある医籍番号を記入します。種別の欄には、産業医の資格要件に応じた該当コードを記入します(以下、別表を参照)。

|

コード

|

種別

|

|---|---|

|

1

|

労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって労働大臣が定めるものを修了した者

|

|

2

|

産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて医学の正規の過程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履習したもの

|

|

3

|

労働衛生コンサルタントで試験区分が保健衛生である者

|

|

4

|

大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師の食にあり又はあった者

|

|

5

|

労働安全衛生規則第14条第2項第4号に規定する者

|

|

6

|

平成8年10月1日以前に労働大臣が定める研修の受講を開始し、これを修了した者

|

|

7

|

上のいずれかにも該当しないが平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上の者

|

産業医を交代する場合は、前任産業医の情報(氏名、ふりがな、辞任、解任の年月日)を記入します。

選任した産業医の専門科目名、開業の有無について記入します。わからない場合は、産業医に確認しましょう。なお、初めて産業医を選任した場合には、「新規新任」と記入します。

選任報告書の届出日、届出先、会社の代表者の氏名を記入します。代表者の署名であれば、押印はなくても有効となります。

産業医選任報告を提出する際は、添付が必要な書類があります。労働基準監督署に提出する前に、以下についてしっかり確認しておきましょう。

産業医選任報告を提出にあたり、必要な書類は以下の3点となります。なお、電子申請の場合も同様となります。

・作成した産業医選任報告書

・産業医の医師免許証のコピー

・産業医の資格証明書のコピー(産業医認定証など)

産業医選任報告は、所轄の労働基準監督署に提出します。自社がどの管轄かについては、厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」をご確認ください。自社の届出先に迷う場合は、県の労働局に問い合わせることをおすすめします。

従業員が50名を超えた企業には、産業医選任・選任届の提出のほか、次の3つの労働法令上の義務が発生します。

従業員数に関係なく、全ての事業場は労働安全衛生法、労働安全衛生規則第44条に基づく定期健康診断を実施する必要があります。そのうえで、事業場の従業員が50人になったら、健康診断の結果の報告義務が生じます。健康診断の結果を産業医にチェックしてもらい、押印してもらった健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出します。

定期健康診断を従業員に受けさせることは企業の義務になるため、これに違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。仮に未受診の従業員がいて、企業が何も対応せず該当者に健康被害が出た場合、安全配慮義務違反にあたる可能性があるので注意しましょう。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

従業員数が50人以上の事業場は、毎年1回ストレスチェックを実施する義務があります。ストレスチェックの結果は、健康診断の結果と同様に、所轄の労働基準監督署へ報告書を提出する必要があります。ストレスチェックの結果について労働基準監督署への報告を怠ると、最大で50万円の罰金支払い義務が発生します。さらに、労働契約法に定められている安全配慮義務違反になってしまう可能性がありますので注意しましょう。

衛生委員会とは、労災防止に努め、従業員の健康と安全を維持するために設置されるものです。50人以上の従業員がいる事業所は、衛生委員会を設置する義務があります。

衛生委員会は、産業医の他に、衛生に係わる技術的な事項の管理を主な仕事とする衛生管理者も構成メンバーとする必要があります。産業医は衛生委員会の構成員となり、定期的に開催される衛生委員会に出席することが望ましいです。

衛生管理者の選任義務が発生しているにも関わらず、それを選任しなかった場合、50万円以下の罰金が発生します。衛生管理者として選任する人は、労働安全衛生法で定められた国家資格を有していることが必須となります。また産業医同様、労働基準監督署へ必ず選任報告書を提出する必要があります。選任から報告書提出までの期日も産業医専任の場合と同じく、選任義務が生じた日から14日以内と定められています。

【関連記事】

衛生委員会とは? 産業医の出席義務や役割を説明

労働法令における「事業所」とは?従業員50人以上で生じる義務も解説

産業保健関連の手続きは煩雑なものが多く、担当者に負担がかかりがちです。エムスリーキャリアでは、産業医の紹介はもちろん、産業保健関連のお役立ち資料として各種フォーマットやチェックシートを無料で配布しています。また、サービスをご利用いただいた企業様には、各種業務に必要な書類フォーマットの作成・配付の代行、労基署への報告手順をわかりやすく解説するなどのサポートなどを行っています。

産業保健業務の対応は、他業務と兼任されている方がほとんどです。エムスリーキャリアの産業医サービスをご利用いただくことで、担当者の業務負荷を大幅に減らすことが可能です。「どんなサービスがあるのか気になる」「詳しい話を聞いてみたい」とお考えの方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

医師会員数No.1!全国の医師の約9割が登録する豊富な医師会員基盤から、貴社に最適な医師をご紹介いたします。

等、お悩みに合わせてご相談承ります。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け