すべての事業者は、従業員に対して健康診断を受診させる義務があります。

しかし、「短時間労働者や派遣社員も実施対象か」などの疑問をもつ人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。

本記事では、健康診断を実施すべき対象者や健康診断の種類、事業者が理解しておくべきポイントを詳しく説明します。

目次

労働安全衛生法では、事業者は年1回以上の健康診断を受診させなければならない旨が定められており、違反した場合は罰則が科せられます。

このため、従業員に対して健康診断を受けさせることは、事業者の義務として遂行しなければなりません。

労働基準監督署へ健康診断の結果報告を提出する義務がない50人未満の企業でも、健康診断の実施が義務付けられています。

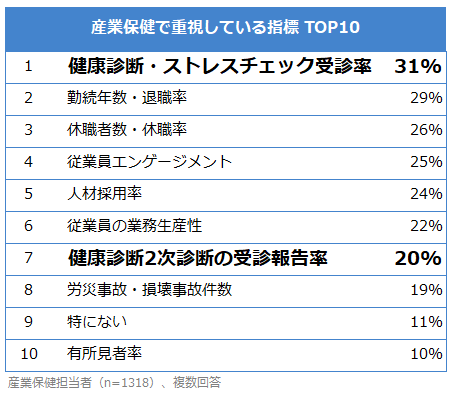

また、エムスリーキャリアが実施した企業アンケートでは、重視指標として「健康診断・ストレスチェック受診率」(31%)が1位、「健康診断2次診断の受診報告率」(20%)が7位に選ばれています。このことから、多くの企業にとって関心の高いテーマであることがわかります。

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法」

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境を形成することを目的とした日本の法律です。事業者が講ずべき労働災害防止のための措置や、労働者の健康管理について定められています。

この法律の大きな柱の一つが、健康診断の実施義務です。事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回以上の定期的な健康診断を実施することが義務付けられています。これは、従業員の健康状態を把握し、疾病の早期発見や予防につなげる重要な措置です。また、有害な業務に従事する労働者に対しては、特別な健康診断の実施も義務付けられています。

健康診断の結果に基づき、事業者は必要に応じて就業場所の変更や作業内容の転換、労働時間の短縮といった措置を講じる義務があります。さらに、健康診断の結果は労働者に通知され、労働者自身の健康管理にも役立てられます。

労働安全衛生法は、単に健康診断の実施を義務付けるだけでなく、労働者の安全衛生に関する教育の実施、作業環境の測定と改善、安全委員会の設置など、多岐にわたる規定を設けることで、労働者が安全かつ健康に働くことができる環境づくりを推進しています。

健康診断を受診させなければならない従業員は、労働時間や労働条件によって異なるため、対象従業員の範囲について理解しておきましょう。

正社員は、期間の定めがなく雇用されている「常時雇用する従業員」に該当します。そのため、事業者は最低でも1年以内ごとに1回定期健康診断を実施しなければなりません。

【参考】

厚生労働省「健康診断Q&A」

厚生労働省「「常時雇用する従業員」とは?」

パート・アルバイトは以下の条件を満たす場合、健康診断の受診対象者となります。

上記を満たさない場合でも、22時〜翌5時に勤務している従業員は、6ヶ月以内ごとに1回の健康診断を実施しなければならないので注意しましょう。

【参考】厚生労働省「Q16.一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?」

【関連記事】夜勤労働者の健康診断は年2回の実施が義務!健診項目や有所見者への対応事例も紹介

派遣元の事業者は、一定の業務に従事する派遣社員への特殊健康診断の実施が義務付けられています。

一般健康診断は、派遣社員に対して実施する義務はありません。派遣社員の一般健康診断は、派遣先が実施するのではなく、労働契約を締結している派遣元に実施する義務が生じます。

【参考】厚生労働省「派遣元が実施すべき事項」

【関連記事】特殊健康診断とは?有害業務に従事する社員を守る大事なポイントは?

工場長や支店長など労働者性がある業務に就いている役員の場合は、健康診断の受診対象です。

一方で、代表取締役や社長などの法人の経営に従事している場合は、労働者として兼務していないため、健康診断の受診対象にはなりません。

【参考】国税庁「第1款 役員等の範囲」

【関連記事】従業員とは?社員との違いは?正しい定義や数え方

厚生労働省が公表している2022年の労働安全衛生調査では、一般健康診断を実施した事業所は全事業所のうち90.1%となっており、多くの事業所が実施しています。

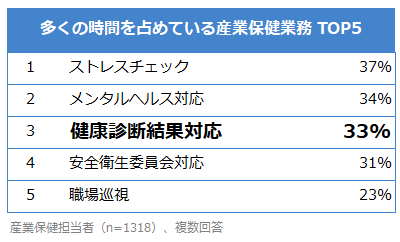

また、エムスリーキャリアが実施した企業アンケート結果では、「健康診断結果対応」(33%)が産業保健業務の中でも多くの時間を割いているものとして選ばれています。

【参考】厚生労働省「結果の概要」

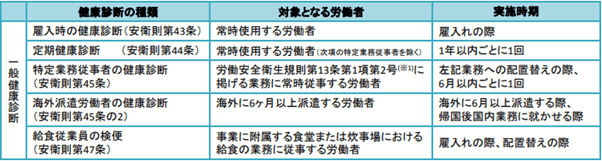

事業者が従業員に対して実施しなければならない健康診断の種類は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

一般健康診断は、全職種を対象に実施される健康診断です。フルタイムで使用する従業員の健康状態を把握し、就業上の配慮を適切に行うこと、各種疾患や生活習慣病等の予防を目的としています。

一般健康診断の種類は、5つです。

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」)

雇入れ時の健康診断・定期健康診断はすべての従業員が対象ですが、その他の健康診断は対象となる従業員が限られます。

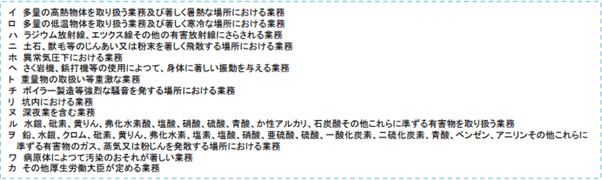

特定業務従事者に該当する従業員は以下のとおりです。該当する従業員には、健康診断を年2回実施しなければなりません。

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」)

特定の化学物質を扱う職種など、厚生労働大臣が定めた健康上に有害な影響を与える可能性のある業務に従事する従業員においては、特殊健康診断を実施しなければなりません。

特殊健康診断は、リスクの高い環境や業務内容によって、今まで発症していなかった健康障害を予防・早期発見する目的があります。

特殊健康診断の受診対象となるのは、以下の業務に従事する従業員です。

(出典:厚生労働省「特殊健康診断」)

特殊健康診断については、以下の関連記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

【関連記事】特殊健康診断とは?有害業務に従事する社員を守る大事なポイントは?

じん肺健康診断は、粉じん作業に常時従事する従業員に対して実施する健康診断です。

粉じん作業とは、岩石の裁断や粉状の鉱石の混合など、じん肺法施行規則で定められた作業が該当します。

粉じんを長期間にわたり大量に吸い込んだ場合、肺の疾病(じん肺)にかかるリスクがあるため、じん肺健康診断を1年に1回実施しなければなりません。

じん肺健康診断の検査項目は、以下のとおりです。

【出典】厚生労働省「じん肺、じん肺健康診断、じん肺管理区分について」)

歯科医師による健康診断は、以下の業務に就く従業員に対して、6ヶ月以内ごとに1回実施する義務があります。

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断を実施しましょう」)

上記の業務は、火薬工場やメッキ工場などに勤める従業員が該当します。これらの業務では、強い酸などで歯が溶けてしまう歯牙酸蝕症(しがさんしょくしょう)などのリスクが懸念されます。

歯科医師による健康診断では、業務による歯の疾病の予防や早期発見が目的です。

法律で決められた検査項目は設けられていませんが、おおまかに以下の内容で実施されます。問診(業務歴、仕事内容、健康状態)

【参考】労働者健康安全機構「Q 歯科医師による健康診断の内容を教えてください」

一般健康診断は、雇入れ時には血液検査などが必須検査項目にあります。

しかし、労働安全衛生法では、定期健康診断であれば医師が必要でないと認める場合は、一部検査項目の省略が可能です。

| 必須検査項目 | ・既往歴および業務歴の調査

・自覚症状および他覚症状の有無の検査 ・体重・視力および聴力の検査 ・血圧の測定 ・尿検査(尿中の糖や蛋白の有無の検査) |

| 医師の判断によって 省略可能な検査項目 |

・身長

・腹囲 ・胸部エックス線検査 ・喀痰(かくたん)検査 ・血色素量および赤血球数をチェックする貧血検査 ・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) ・血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライド) ・血糖検査 ・心電図検査 |

事業者の独自の判断で省略しないよう注意しましょう。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」

従業員に健康診断を受診させていない場合は法律違反となり、50万円以下の罰金が科せられます。

従業員に健康診断を受診させない場合、従業員の健康や安全を守れないだけではなく、企業イメージの低下や信頼の失墜にもつながります。事業者は法令を順守し、健康診断の実施を徹底することが重要です。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法第120条」

ここでは、健康診断の実施に関して事業者が理解しておきたいことについて解説します。

会社での実施が義務付けられている健康診断費用は、事業者に負担義務があります。

ただし、オプション検査や人間ドックなど、労働安全衛生法で義務とされていない検査は、事業者に費用負担の義務はありません。

【参考】厚生労働省「健康診断Q&A」

健康診断を受診した時間分の賃金は、事業者に支払い義務はありませんが、従業員の不満などを考慮すると支払うことが望ましいと考えられています。

特殊健康診断は業務遂行にあたって必ず実施しなければならない健康診断であるため、賃金を支払わなければなりません。

また、特殊健康診断の対象者が派遣社員の場合は、実施義務が派遣先の企業にあるため、費用の支払い義務が発生します。

【参考】厚生労働省「健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?」

健康診断の結果は、法律で「要配慮個人情報」と定義されているため、注意して取り扱わなければなりません。

「要配慮個人情報」である健康診断の結果を第三者へ提供する場合は、本人の同意が必要です。

また、就業上の措置などで健康情報を提供する場合は、人事労務担当者や管理監督者など、必要最小限にとどめることが望ましいでしょう。

【参考】

厚生労働省「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」

厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

【関連記事】健康情報取扱規程とは?定める内容や従業員数に応じた策定方法を解説

健康診断の実施後は、以下を行わなければなりません。

それぞれ解説していきます。

常時50人以上の従業員を使用する事業者は、所轄の労働基準監督署へ健康診断結果を報告する義務があります。

従業員数が50人未満の場合、健康診断を受診させる義務がありますが、報告義務はありません。

事業者は、健康診断の結果から個人票を作成し、5年間保管しなければなりません。従業員が自主的に健康診断を受診した場合は、必須項目の記録のみ保管します。

派遣労働者の場合は、派遣元事業者が一般健康診断に関する健康情報を取り扱うのが一般的です。派遣元の事業者は、派遣労働者の同意を得ずに健康情報を派遣先事業者に提供することなどは禁止行為とされています。

健康診断結果で異常所見が見られた従業員がいた場合、産業医に意見を聴取し、その内容をもとに事後措置を実施しなければなりません。従業員の健康状態によっては、配置換えや労働時間の短縮、休職などの就労措置を検討する必要があります。

健康診断後に必要な対応や事後措置の流れなどは、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】

【産業医監修】健康診断後、産業医と事業者に求められる対応とは

【産業医寄稿】健康診断の後は、産業医から意見を聞いてますか?!

健康診断の事後措置の流れは?企業が対応すべき義務を解説

従業員が健康診断を拒否した場合でも、健康診断を実施しないと事業者は罰則を科されるため、対策を講じなければなりません。

従業員に健康診断を受診してもらうためには、適切な説明や配慮、場合によっては受診しない場合の処分を設けることも検討しましょう。

従業員に健康診断を拒否されたときの対応について、以下の関連記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

【関連記事】健康診断を従業員が拒否した場合はどうすればいい?具体的な対応方法を解説

従業員の配偶者や家族は、企業で実施する健康診断の対象者ではありません。事業者が健康診断を実施する義務があるのは、雇用関係にある従業員のみです。

血液検査は雇入れ時の健康診断では必須の検査項目ですが、定期健康診断であれば医師が必要ないと認めた場合は省略可能です。

医師から不要と判断されるのは、35歳未満であるか、36〜39歳の従業員です。ただし、従業員が該当の年齢でも、事業者が勝手に判断して検査項目を削除することはできません。

医師が受診する従業員の健康状態を総合的に判断し、省略可能としたときに限ります。

【参考】

厚生労働省「定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」

e-Gov法令検索「労働安全衛生法第44条第2項」

中小企業のような小規模な企業であっても、対象者が一人でもいれば健康診断の実施義務が発生します。

雇用している従業員数が少なく、パート・アルバイトのみであっても、健康診断対象者の要件を満たしている場合は、必ず実施しましょう。

従業員が妊婦でも、健康診断は会社で実施する必要があります。

ただし、従業員が妊婦である場合の健康診断項目は、必ず事前にかかりつけ医の意見を仰ぎましょう。かかりつけ医が受診不可と判断した場合は、健康診断を免除できます。

健康診断を実施する場合でも、一般的に胸部エックス線検査や腹囲測定などの一部検査については実施しないほうがよいとされています。

健康診断は企業の規模にかかわらず、法律で定められた義務です。正社員だけではなく、パート・アルバイトや派遣社員、役員でも条件に該当する従業員に実施しなければなりません。

業務によって健康リスクが異なるため、適切な健康診断を従業員に受診させ、疾病の早期発見に努める必要があります。

従業員の健康を守るために、必ず健康診断を実施しましょう。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け