産業医による職場巡視は、労働安全衛生法で定められた企業の義務ですが、その本当の価値は単なる法令遵守にとどまりません。適切に実施することで、職場の潜在的なリスクを早期に発見し、従業員が安全で健康に働ける環境を構築するための重要な機会となります。

しかし、人事労務担当者の皆様からは、「巡視の頻度は本当に月1回必要なのか?」「リモートワークの従業員はどうすれば?」「チェックリストはこれで十分だろうか?」といった、運用上の疑問や不安の声をよくお伺いします。

本記事では、こうしたお悩みを解決するため、産業医の職場巡視に関することを網羅的に解説します。

また、衛生管理者の職場巡視については別記事でご紹介しています。あわせてご覧ください。

目次

産業医の職場巡視は、なぜ実施しなければならないのでしょうか。まずは、その法的根拠と、巡視が果たすべき本質的な目的について正しく理解することが、効果的な運用への第一歩です。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任し、職場巡視を実施することが法律で義務付けられています。この義務は、「労働安全衛生法」および、その詳細を定めた「労働安全衛生規則 第15条」に基づいています。

この規定は、企業が従業員の安全と健康に配慮する「安全配慮義務」を果たすための、具体的かつ基本的な手段の一つと位置づけられています。したがって、巡視を怠ることは、単なる規則違反ではなく、企業のガバナンス上の問題であり、万が一労働災害が発生した際には、企業の責任が厳しく問われる可能性があります。

【関連記事】〈社労士解説〉安全配慮義務とは?企業が取り組むべき対策と違反基準・事例まとめ

法律で定められているからという理由だけで形式的に巡視を行うのではなく、その目的を理解することで、より有意義な活動にすることができます。主な目的は以下の3つです。

職場巡視の頻度については、多くの担当者様が悩まれるポイントです。ここでは、法律で定められた原則と、2017年の法改正で設けられた例外規定について解説します。

労働安全衛生規則 第15条において、産業医による職場巡視は「少なくとも毎月一回」実施することが原則として定められています。これは、職場の状況を定点観測し、変化や新たなリスクを迅速に把握するための基本的な頻度です。

2017年の労働安全衛生規則の改正により、一定の条件を満たすことで、産業医の職場巡視の頻度を「少なくとも2ヶ月に1回」に変更することが可能になりました。

法改正の背景には、過重労働の防止やメンタルヘルス対策などの重要性が増していることがあります。より効果的な対応を期して、産業医が柔軟に動けるようにしたのです。

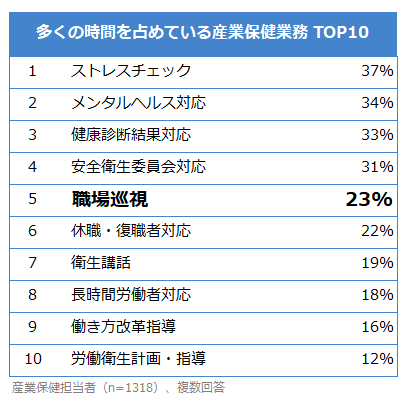

実際、産業保健担当者もおよそ4人に1人が職場巡視を「産業保健業務で特に多くの時間を占めている」としており、職場巡視の効果的・効率的な運用が求められています(エムスリーキャリア調べ)。

つまりこの法改正は、産業医による職場巡視の頻度を減らす代わりに、過重労働やメンタルヘルス対策の強化に時間を割くことを目指したものといえます。

【参考】厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」

頻度を変更するためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

頻度を「2ヶ月に1回」に変更する場合、事業者が産業医へ毎月提供しなければならない情報は、具体的に以下の通りです。これらの情報を漏れなく、かつ継続的に提供できる体制が整っているかどうかが、頻度変更の可否を判断する上で重要なポイントとなります。

【参考】厚生労働省「産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました」

| 情報区分 | 具体的な内容 | 根拠/補足 |

| 1. 衛生管理者の巡視結果 | 衛生管理者(またはそれに準ずる者)が少なくとも週1回実施した職場巡視の結果。具体的には以下の情報を含みます。 ・巡視担当者の氏名、日時、場所 ・設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあると判断した場合の、その内容と講じた措置 ・その他、労働衛生対策の推進に参考となる事項 |

労働安全衛生規則 第15条 第1項 第1号 |

| 2. 長時間労働者に関する情報 | 休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超える労働が1ヶ月あたり100時間を超えた労働者の氏名および、その労働者にかかる超過時間に関する情報。 | 労働安全衛生規則 第52条の2 第1項の規定に基づき提供が義務付けられている情報 |

| 3. その他衛生委員会で定めた情報 | 上記のほか、労働者の健康障害防止や健康保持のために必要として、衛生委員会等で調査審議の上で事業者が産業医に提供すると定めた情報。 | 労働安全衛生規則 第15条 第1項 第2号 |

職場巡視の頻度を2ヶ月に1回に変更した場合でも、その決定は永続的なものではありません。衛生委員会等において、定期的にその妥当性を見直す必要があります。例えば、「まずは半年間この頻度で運用し、問題がないか再度審議する」といった形が望ましいでしょう。

なお、事業主が産業医による職場巡視を実施しなかった場合は法令違反とみなされ、50万円以下の罰金に処される可能性があります。巡視を怠っていたことが原因で労働災害が発生した場合には、企業の安全配慮義務違反が問われ、民事上の損害賠償責任などに発展するリスクもあります。

職場巡視を形骸化させず、継続的な改善活動につなげるためには、計画(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Act)のPDCAサイクルを意識した進め方が非常に有効です。

効果的な巡視は、入念な準備から始まります。

当日は、以下の流れで進めるのが一般的です。

巡視で得られた所見や指摘事項は、必ず文書化して記録を残します。

巡視は、報告書を作成して終わりではありません。改善につなげて初めて完結します。

ここでは、さまざまな事業場を想定した、実践的なチェックリスト例をご紹介します。以下からダウンロードできる資料には、オフィス仕様、工場や倉庫など作業場仕様、衛生管理者用など、合計5種のチェックリスト例をご用意しました。これをベースに、自社の実態に合わせて項目を追加・修正してご活用ください。

【関連資料】職場巡視チェックシート

テレワークの普及以降、「在宅勤務者に対する職場巡視はどうすればよいのか」というご相談も見られるようになりました。ここでは、オンラインでの対応の可否について、厚生労働省の見解に基づき解説します。

結論から申し上げると、産業医による職場巡視を、ビデオ通話などの情報通信機器を用いてオンラインで実施することは認められていません。

【参考】厚生労働省「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」

その理由は、職場巡視が、視覚や聴覚から得られる情報だけでなく、室温や湿度、臭いといった、その場に行かなければ分からない五感を使った総合的な環境評価を必要とするためです。万が一、有害な状況を発見した場合に、その場で迅速な措置を講じる必要性からも、実地での確認が原則とされています。

現時点では、在宅勤務を行う個人の自宅まで産業医が訪問して巡視を行うことは現実的ではなく、法的な義務もありません。しかし、企業には在宅勤務者に対しても安全配慮義務があるため、セルフチェックリストの配布や、VDT作業に関する情報提供など、別の形でのケアが求められます。

ここで重要なのは、「巡視」と「面談」を明確に区別することです。職場巡視はオンラインで実施できませんが、長時間労働者や高ストレス者に対する産業医による面接指導(面談)は、一定の要件を満たせばオンラインで実施することが可能です。

【関連記事】産業保健活動、オンライン対応がOK、NGなものは?―今さら聞けない産業保健vol.4

オンラインで面談を実施するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

このように、産業医業務の中でもオンライン化できるものとできないものがあります。人事労務担当者はこの違いを正しく理解し、適切に運用することが重要です。

本記事では、産業医の職場巡視について、法的根拠から具体的な進め方、現代的な課題までを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

産業医の職場巡視は、決して「面倒なルーティン業務」ではありません。産業医や衛生管理者と連携し、本記事でご紹介した知識やチェックリストを活用することで、従業員の安全と健康を守り、ひいては企業の生産性向上にも貢献する、価値ある活動へと昇華させることができます。

まずは、自社の職場巡視の現状を見直し、より効果的な運用に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

オフィスワーク中心の企業の人事担当者様や衛生管理担当者様に向けてExcel形式の「職場巡視チェックシート」をご用意いたしました。職場巡視をする際のチェック項目をまとめておりますので、初めて巡視を行う企業様はもちろん、より効果的、効率的に進めるにあたってお役立ていただけます。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け