50人以上の従業員を雇用する事業所では産業医を選任する義務があります。そして、事業者は産業医と連携し従業員の健康・安全を守るための産業保健活動に取り組まなければなりません。

本記事では、企業の人事担当者の方や、これから産業医の資格を取得したいと考える医師の方に向け「産業医って企業でどんな役割なの?」、「選任するとどのようなメリットがあるの?」といったテーマについて、産業医が解説します。

合わせて、病院で働く医師(臨床医)との違いもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

産業医とは、職場において従業員の安全や健康を守るための医師のことです。

従業員が安全かつ健康に働ける職場環境となるように、専門的観点から指導や助言する役割があります(具体的な活動内容については後ほど解説いたします)。

昨今では企業の価値や生産性を高める観点から健康経営に高い注目が集まっており、産業医はそのキーパーソンともされる重要な存在になります。

企業においては主に人事労務部門等と連携し、従業員の健康や休職・復職、ストレスチェックなどに関する各種の判断を行う役割があります。

産業医は医師免許を持っていますが、医療行為・診断書作成などは産業医としての業務内容外のため対応できません(ただし、院内産業医など職場内に医療を行う環境がある場合などは、その限りではありません)。

臨床医が疾病等の診断を行うことに対し、産業医は「就業可能かどうか」という判断を行う医師ということができます。

【関連記事】産業医は診断できない? 産業医の意見書と主治医の診断書、役割別の対応を解説

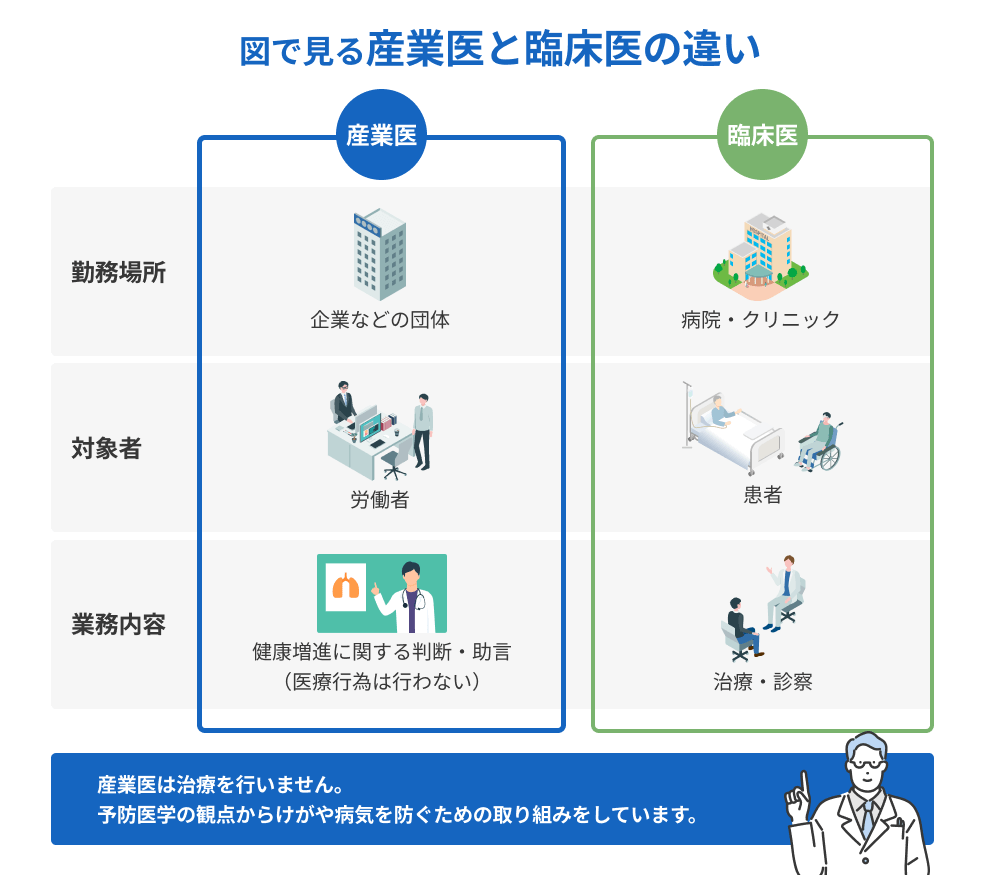

産業医と病院やクリニックに勤務する臨床医とでは、対象となる相手や役割などが異なりますが、どちらも医師であることに変わりはありません。

両者について端的に言えば、産業医は「企業にて病気になる・けがをする前の人に対し健康・安全を守る医師」であり、臨床医は「病院にて病気やけがの人の診断・治療を行う医師」ということができます。

それぞれの具体的な違いは下の表のようになっています。

産業医には、事業場で従業員の安全や健康管理を行うための専門性が必要です。

医師であることに加えて、産業医学の専門知識を習得し、認定資格を持つなど一定の要件を満たさなければなりません。

職場の安全や従業員の健康への影響について大きな問題点がある場合は、産業医が事業者に対し勧告を行う場合もあります。

【関連記事】産業医の勧告権とは?無視した場合のリスク

産業医の要件を満たしていても、医療機関の院長などの法人代表者が産業医と兼務することは、2017年4月1日の労働安全衛生規則の改正により禁止されています。病院やクリニックを経営する医療法人などは注意が必要です。

詳しくは以下の記事をご確認ください。

【関連記事】院長の産業医兼任が禁止に 病院が検討すべき選任方法とは

産業医と産業カウンセラーの大きな違いは、国家資格の有無です。産業医として活動するには、国家資格である医師免許が必要です。

一方、産業カウンセラーは、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(JAICO)が認定する民間資格に合格・登録手続きをすれば活動できます。

産業カウンセラーは、企業で従業員のカウンセリングを実施し、メンタルヘルス対策のサポートをします。

まずは産業医の立場について確認しておきましょう。労働安全衛生法第13条第3項では、産業医は「中立的な立場」で活動することが求められています。

つまり、産業医は企業にとって都合の良い存在でもなければ、過度に従業員へ肩入れすることもありません。

産業医の特徴の一つは、このように企業と従業員の中立の立場である点です。従業員が心身ともに健康かつ安全に働けるよう、専門知識をもった第三者の立場から、企業と従業員の両方に助言をします。

また、産業医が行うべき業務は、労働安全衛生規則に定められています。具体的には以下の8つが主な業務となっていますので、一つずつ確認しておきましょう。

【参考】厚生労働省「中小企業事業者の為に産業医ができること」

産業医は、毎月1回以上開催される衛生委員会および安全衛生委員会へ出席し、事業場に対して意見を述べることが望ましいとされています。

衛生委員会とは、従業員人数が50人以上いる事業場に設置が義務付けられている組織です。これに加えて、製造業をはじめとするいくつかの特定の業種については、安全委員会の設置も必要とされています。

衛生委員会や安全衛生委員会への出席は義務ではないため、罰則などはありません。

しかし、産業医の出席があれば、労働衛生などに対して専門的な意見を聞けるので、よりよい職場環境への改善が期待できます。

【関連記事】産業医が衛生委員会に出席するのは義務?役割や注意点を解説

労働衛生教育の実施も産業医の業務です。

労働衛生教育では、産業医が安全衛生委員会や事業場において、健康管理や衛生管理のために従業員を対象に研修や講話などを開催します。

従業員のヘルスリテラシーを向上させることで、労働災害や健康不調の防止に働きかける重要な活動です。

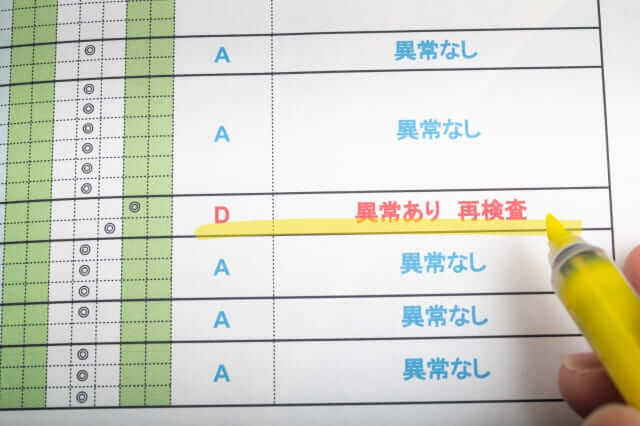

産業医は、健康診断の実施とその結果にもとづく措置を行います。

労働安全衛生法により、企業は従業員に対する定期的な健康診断の実施が義務付けられています。

健康診断での産業医の役割は、異常所見があった従業員への保健指導や、就業措置の必要性に関して事業者に助言することです。

具体的には、有所見者の休職の必要性や就業場所の変更、労働時間の短縮など必要な措置について事業者に助言します。

【関連記事】

【産業医監修】健康診断後、産業医に求められる対応とは?

【産業医寄稿】健康診断の後は、産業医から意見を聞いてますか?!

健康診断の事後措置の流れは?企業が対応すべき義務を解説

産業医は原則として最低でも毎月1回、事業場を巡視し労働環境や業務内容をチェックしなければなりません。

ただし、以下の2点を満たしている場合は、2ヶ月に1回以上でよいとされています。

産業医による職場巡視の目的は、従業員の健康障害や労働災害を未然に防ぐためです。従業員の健康や安全が守られている職場環境であるか、適切に従業員が配置されているかなどを確認します。具体的な確認事項は、以下のとおりです。

職場巡視で労働災害につながるリスクのある問題などが発見された場合は、専門的な視点から改善するよう事業者に指導します。

・4S(整理・整頓・清掃・清潔)

・温熱環境は適切か

・事業場の明るさ(照度)が適切か

・コンピュータを用いた作業環境は適切か(VDT作業)

・洗面所・トイレ・休憩室などの衛生環境は適切か

・AED・消火器は設置されているか、設置場所は適切か

出典:厚生労働省「産業医制度に係る見直しについて」

【関連記事】

産業医の職場巡視は法律上の義務!目的や頻度、チェック項目を解説職場巡視チェックシート

50人以上の従業員がいる事業場では、従業員自身が自己のストレス状態を知り、適切に対応するために、年に1回以上のストレスチェックが義務付けられています。

産業医はストレスチェック実施者として専門的な立場から助言・指導し、高ストレス状態と判断された従業員に対して面接指導を実施します。

ただし、高ストレスと診断された従業員がいた場合でも、本人が希望しない場合には面接を実施しません。

【関連記事】ストレスチェックにおける産業医の役割は?面接指導後に対応すべきことも解説

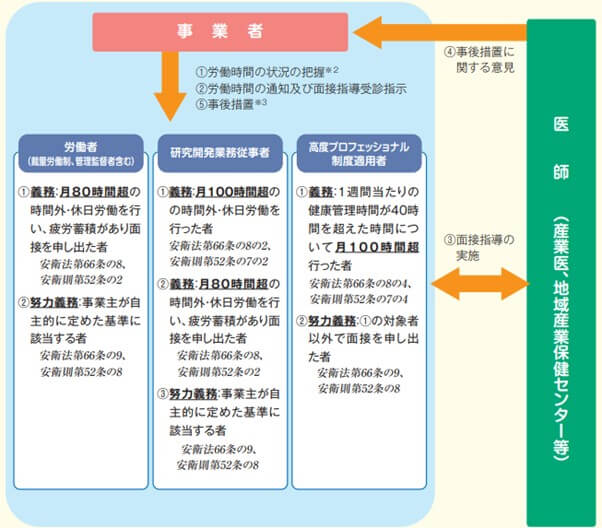

長時間労働者に対する面接指導や、その結果にもとづく措置も産業医の業務です。

時間外労働や休日労働時間が1ヶ月に80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員から申し出があった場合、産業医は面接指導を行います。

しかし、「研究開発業務従事者」「高度プロフェッショナル制度適用者」の場合は、面接指導が実施される条件が異なる点に注意が必要です。時間外労働や休日労働時間が1ヶ月に100時間を超えると、申し出の有無を問わず面接指導を実施します。

面談を通じて産業医が確認するのは、長時間労働者のストレスや心身の状態、労働環境や労働時間です。

確認後、従業員の健康リスクを評価し本人に健康指導や、必要に応じて専門医を紹介します。また、事業者が取るべき措置について意見や指導も行います。

長時間労働者に対する面談について、安全衛生規則で義務・努力義務と定められている内容は以下のとおりです。

【出典】厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

【出典】厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

【関連記事】過重労働者に産業医面談は必要! 長時間労働の基準、面接指導の対象者や流れを解説

従業員の休職や復職における面談の実施も産業医の業務です。休職の可否を確認するための面談は、以下のようなタイミングで実施します。

産業医は、面談の結果や医療機関の診断書をもとに、休職の必要性や労働環境改善について意見書を作成し事業者に提出します。

休職中の従業員が復職を希望した場合の産業医面談では、通院状況や生活リズムなどをヒアリングした上で、従業員が職場復帰しても問題ないかを判断します。

また、従業員が職場復帰できるようサポートすることも役割の一つです。たとえば、復職するにあたって勤務の軽減や業務内容の変更などが必要な場合には、その期間を定めた上で就業制限を指示します。

なお、従業員の復職可否についての最終決定は事業者が行わなければなりません。

【関連記事】

産業医の復職面談の目的、従業員が職場復帰できる基準とは?

産業医は診断できない? 産業医の意見書と主治医の診断書、役割別の対応を解説

もしも、人事が「主治医への手紙」を書いていたら―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.2

産業医は、従業員からの健康相談に乗ったり、保健指導を実施したりする役割も担います。

保健指導とは、継続的な健康管理が必要な従業員に対して行う指導のことです。

従業員一人ひとりの勤務状況や作業内容、生活習慣などに合わせて健康に働き続けられるようアドバイスします。

産業医を設置すると、以下のメリットがあります。

産業医を設置すると、以下のメリットがあります。

それぞれの内容について解説します。

【参考】厚生労働省「中小企業事業者のために産業医ができること」

産業医を設置すると従業員の心身の健康を維持しやすくなります。産業医は、健康診断結果の確認やストレスチェックを実施し、医学的な観点で従業員の健康状態について指導や助言をしてくれるからです。

産業医からの助言をもとに必要な措置をとることで、従業員の健康状態を改善できます。

産業医による面談の実施により、実効性のあるメンタルヘルス対策ができる点もメリットです。

産業医が面談対象となる従業員の日頃の体調や、勤務環境などを丁寧にヒアリングして、保健指導や医療機関への早期受診を促すことでメンタルヘルス不調を防止できます。

また、産業医が職場巡視をすることで、従業員の体調の変化やメンタルヘルス上の懸念点に気づきやすくなり、早い段階で対策を講じられます。

【関連記事】精神科医ではない産業医でも、メンタルヘルス対応できる? 各自の役割と対応を解説

産業医による事業場の巡視により、業務に従事するうえでの身の安全を確保できる職場へと改善が可能です。企業の労働環境について産業医の指導・助言を受け、働きやすい環境へ改善すれば、従業員の満足度向上が期待できます。

また、労働環境が向上し従業員が安心して業務に従事できれば、離職率の低下にもつながります。

【関連記事】産業医とは?選任が必要な企業やチェックポイントを紹介

産業医による面談や保健指導、産業医の助言にもとづく職場環境改善などを通じて、従業員の健康を維持することは、従業員のパフォーマンス向上につながります。その結果、組織の生産性向上も期待できます。

産業医の設置により健康経営への取り組みを強化できるため、企業のイメージアップにつながります。

また、産業医の選任義務がない事業所でも産業医を設置すれば、自発的に労働環境の改善に努めているアピール材料になり、企業価値の向上が期待できます。

【関連記事】

健康経営とは?企業が取り入れるメリットや取り組み方法・必要性を徹底解説

なぜ、健康経営に投資効果があるのか?―こんなにすごい!健康経営の投資効果vol.1

職場の安全や従業員の健康維持・促進について、産業医の意見を踏まえて改善していくと、企業の健康経営にプラスになります。

職場の安全や従業員の健康維持・促進について、産業医の意見を踏まえて改善していくと、企業の健康経営にプラスになります。

ここでは、事業者や職場の安全衛生に関する担当者が産業医にどんなことを相談できるのかについて解説します。

体調不良による突発的な休みが多いなど、健康上の懸念がある従業員について、心配な場合には、産業医に相談可能です。

当該従業員の症状が軽症であり、環境改善で対応できるような場合には、改善のための指導が行われます。

体調不調が重大な場合には、専門医への受診や休職についての意見が出されます。

メンタルヘルス不調による突発的な休みが多いなどの理由で、安定継続した就業に懸念がある従業員について産業医に相談可能です。必要な対応について意見をしてもらえます。

メンタルヘルス不調者への対応が難しいからといって、部署内で抱え込まずに早期に産業医へ相談しましょう。

【関連記事】華麗なる連携プレーで、メンタル不調の兆しをキャッチ!―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.4

騒音、空気環境などの職場環境について従業員から訴え・苦情がある際には、産業医に相談できます。問題点の調査や有効な改善策の実施のために、産業医に相談するとよいでしょう。

産業医面談が必要な従業員が、産業医面談を拒否する場合は、関係者(上司、人事担当者など)だけでなく、産業医を含めて相談し対応を検討することが重要です。

必要であれば、面談を受けないことによる不利益の説明を従業員にして欲しいと産業医に依頼もできます。

【関連記事】「産業医面談は意味ない」と従業員が拒否したら?人事のための対処法を紹介

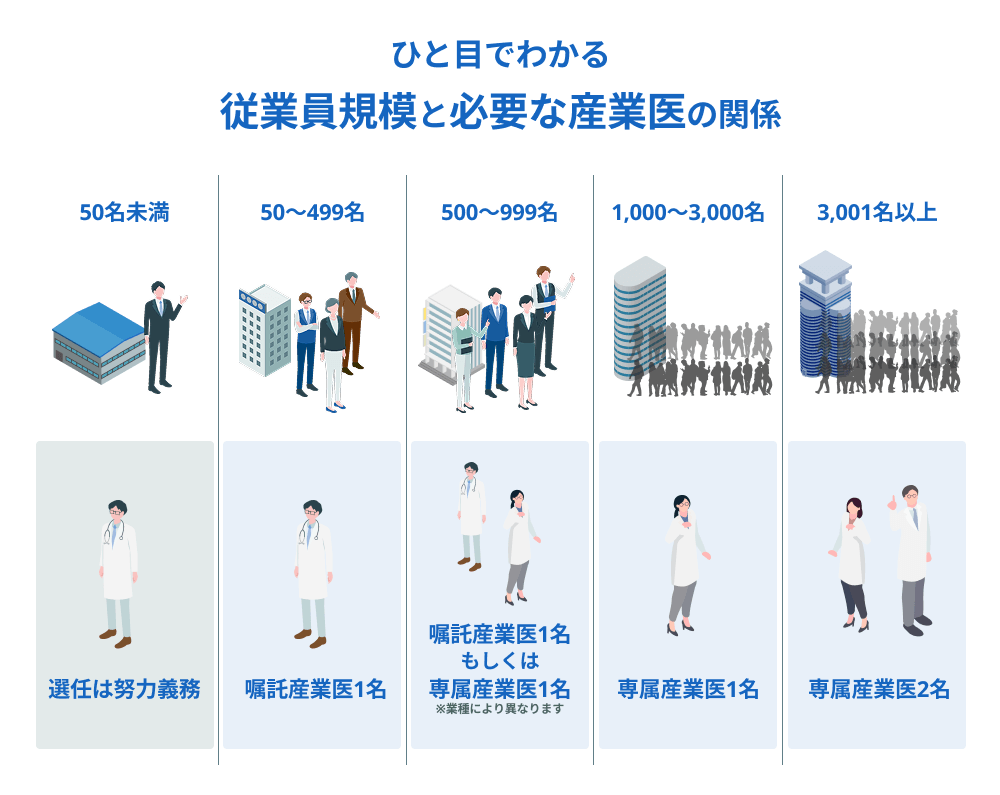

産業医には、非常勤で働く「嘱託産業医」と、原則一つの事業所に常勤で働く「専属産業医」の2種類があります。

それぞれの設置条件は以下のとおりです。

嘱託産業医は、企業と業務委託契約を結び、月に1~数回、1回あたり1~数時間程度、事業場を訪問します。

従業員数が常時1,000人以上の事業場、または500人以上の従業員を特定業務に従事させる事業場では、専属産業医の選任が義務付けられています。

【関連記事】

非常勤の産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント

常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説

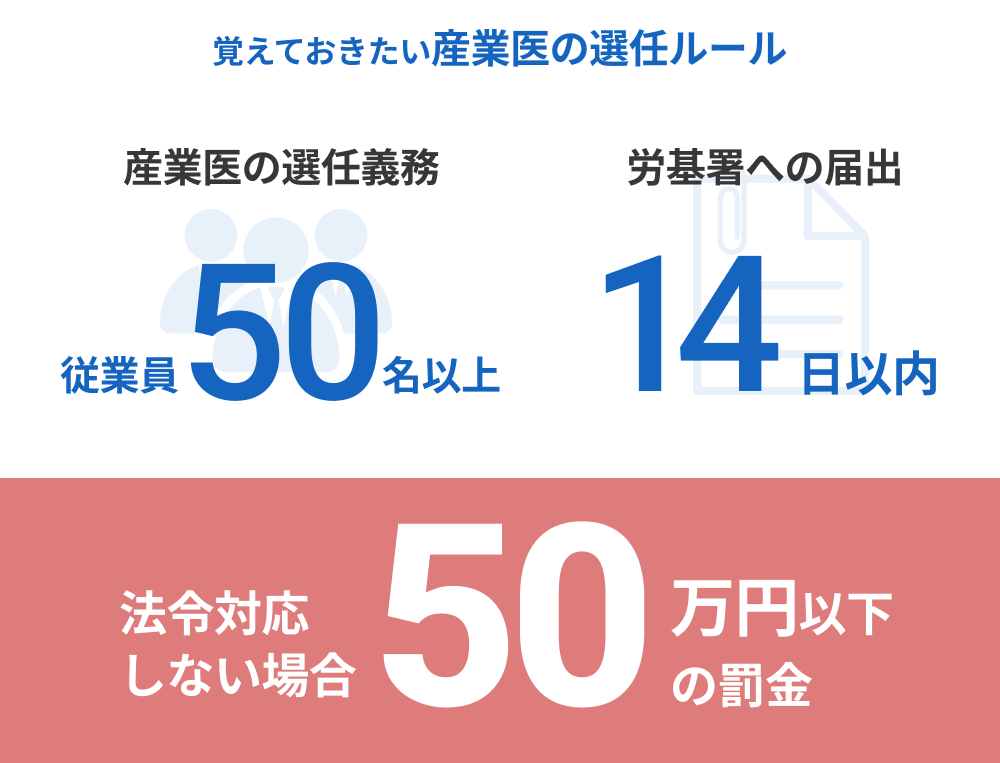

常時使用する従業員数が50人以上になった場合、その時点から14日以内に産業医の選任を行うよう法律で義務付けられています。違反した場合、事業者には50万円以下の罰金が科せられます。

常時使用する従業員数が50人以上になった場合、その時点から14日以内に産業医の選任を行うよう法律で義務付けられています。違反した場合、事業者には50万円以下の罰金が科せられます。

産業医の選任には時間がかかることも多いため、従業員が50人を超えそうな場合は、早めに準備を進めておきましょう。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」

【関連記事】産業医の選任義務とは?設置基準や選任届について解説

産業医との契約期間について定められた規則はありません。一般的には1年ごとの契約であることが多く、双方合意があれば契約を更新していきます。

選任を解除する場合は、次の産業医を選任しなければなりません。契約期限が近付いたら、更新意思の確認を早めに行いましょう。

【関連記事】

産業医との契約、何をどうする? 契約形態や契約書作成など徹底解説

産業医との業務委託とは?契約形態の種類と特徴を詳しく解説!

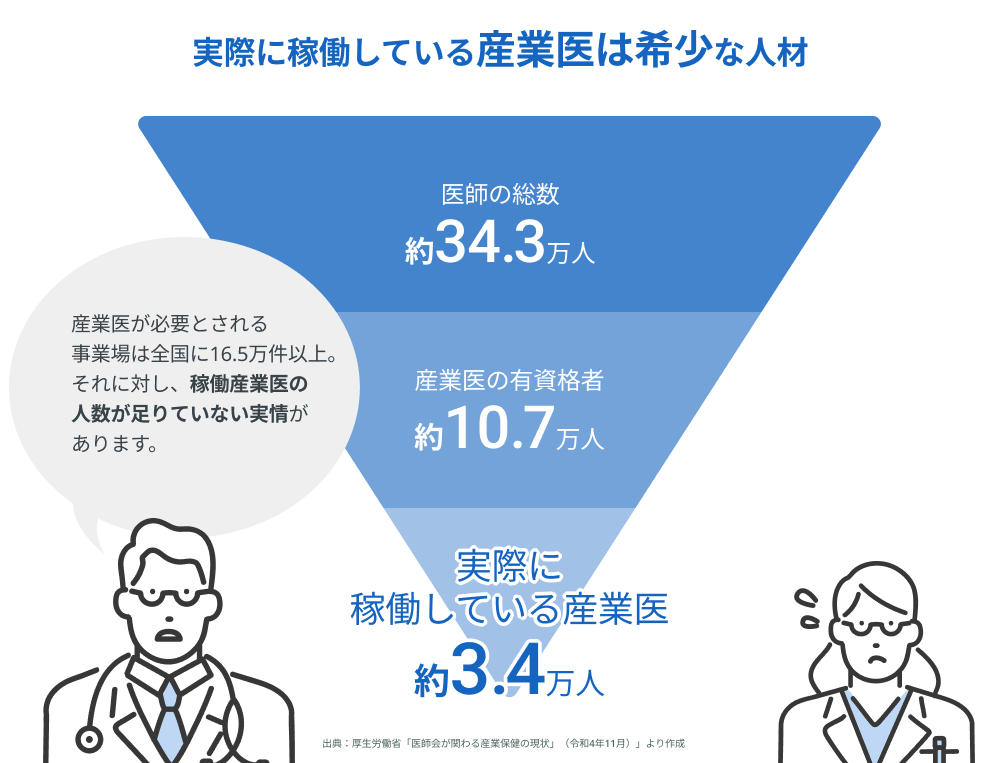

産業医という専門人材は、決して多く存在していません。

厚生労働省(上図)の公表によれば、医師の総数約34.3万人のうち、産業医の資格を持っているのは約10.7万人。そして、実際に産業医として稼働している医師はおよそ3.4万人と言われています。

産業医は医療機関で臨床医として働くかたわら、複数の企業で産業医業務を兼務をしていることが多いです。そのような背景から、1人の産業医が実際に担当できる事業場は2~3事業場といわれています。

つまり、事業場の数に対する稼働産業医の数が不足している状況です。このことからも産業医を探すのが難しいことがわかります。

企業が産業医に対してどのようなことを求めているのでしょうか。下の図は、産業医紹介サービスを行う当社(エムスリーキャリア)が独自に行った調査の結果で、現在選任している産業医に対する不満についてアンケートしたものす。

この結果から、産業医を探す・選ぶ際の確認事項としてチェックしておきましょう。

特に多かった回答は以下の3つで、定常的な産業医業務に協力的でないことが不満の上位になっていました。

産業医の選任が単なる法律上の義務ではなく、企業の健康経営に積極的に関与することが求められていることがわかります。

以下は、「産業医の報酬相場」について当社が行った調査の結果です。

調査結果から、従業員の規模の大きさに比例して産業医の報酬は高額になる傾向でした。中小規模では月額5万円程度がボリュームゾーンで、従業員499人未満では半数以上が5万円以内であることがわかります。

なお、産業医の報酬は訪問日数・専門科目・キャリア・選任方法などによって変動します。

産業医の報酬相場に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

【関連記事】産業医に支払う費用はどれくらい?報酬相場と報酬以外にかかる費用を解説

産業医サービスを利用するメリットは、コストをおさえて産業医を選任できるなど、さまざまなものがあります。

以下の図は産業医の紹介サービスを選ぶ際、企業が重視した項目についてアンケートを行った結果です。

回答の上位3つは次のようになっており、導入費がただ安価なだけでなく、しっかりと活動してくれる産業医が求められていることがわかります。

産業医に関するよくある質問をまとめています。こちらもぜひ参考にしてください。

産業医に関するよくある質問をまとめています。こちらもぜひ参考にしてください。

産業医が訪問する日以外の対応については、産業医との契約締結時に決めておきましょう。

たとえば、訪問日以外のオンライン対応は可能か、割増料金はあるのか、緊急度が高い場合はどのようなフローで相談できるかなどの取り決めが必要です。

【関連記事】産業医との契約、何をどうする? 契約形態や契約書作成など徹底解説

産業医による業務は、一部をオンライン化できます。以下の相談はオンラインでの対応が認められています。

オンライン対応にすることで、産業医面談の実施率向上や、安全衛生委員会の日程調整がしやすくなるなどのメリットも報告されています。

【関連記事】

産業保健活動、オンライン対応がOK、NGなものは?―今さら聞けない産業保健vol.4

衛生委員会をオンライン化する際の注意点とポイントを解説

選任する産業医を探す方法は、産業医の紹介会社からの紹介や、地域の産業保健センター・医師会へ相談して紹介してもらうなどがあります。

相談先別のメリット・デメリットや選び方は、以下の記事で詳しくまとめているので参考にしてください。

【関連記事】【まとめ】産業医の探し方 紹介を受けられる5つの相談先と選び方のポイント

医学の専門知識をもつ産業医を設置すれば、従業員の心身の健康を維持しやすくなります。加えて、産業医との連携により健康経営の取り組みを強化でき、企業のイメージアップ向上につながる点もメリットです。

医学の専門知識をもつ産業医を設置すれば、従業員の心身の健康を維持しやすくなります。加えて、産業医との連携により健康経営の取り組みを強化でき、企業のイメージアップ向上につながる点もメリットです。

また、産業医がいれば事業者は、メンタルヘルス不調者への対応や職場環境改善についてなどを相談できるため、実効性のある対策を講じられるようになります。

自社に適した産業医を選任して、より良い職場環境に整えましょう。

医師会員数No.1!全国の医師の約9割が登録する豊富な医師会員基盤から、貴社に最適な医師をご紹介いたします。

等、お悩みに合わせてご相談承ります。

エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け