目次

近年、従業員のメンタルヘルス不調をいかに防ぎ、また、対応するかがますます重要になっっています。国も本腰を入れており、ストレスチェック制度の実施義務を、従業員50人未満の事業場に広げるなどの対応をとっています。

このような状況下で、産業医は企業にとって不可欠なパートナーとして期待されています。しかし、中小企業の中には、産業医の選任にまで気が回らない場合もあると思いますが、産業医がいないとどうなるのでしょうか。

従業員50人未満の中小企業や小規模事業場での選任は任意となっている中、それでも選任するメリットはあるのでしょうか。本稿では、中小企業にとって産業医を選任するメリットを中心に紹介します。

産業医とは、「労働者の健康・安全を守る医師」のことで、企業への配置が義務付けられています(労働安全衛生法13条)。そのため、大企業では産業医を雇用、中小企業では産業医に業務委託して配置するのが一般的です。

産業医は、従業員が健康を損なわずに働けるようにさまざまな職務を担当しています。

たとえば職場巡視をして危険箇所があれば指摘したり、従業員に健康指導を行ったりといった活動です。

産業医の詳しい業務内容についてはこちらの関連記事をご覧ください。

【関連記事】

産業医とは? 企業での役割、仕事内容、病院の医師との違いを解説

常時雇用する従業員が50人以上いる事業場では、産業医の選任が義務付けられています(※)。

この従業員にはパート・アルバイトや通常の派遣労働者も含めまれる点や、「事業場」という単位が企業でなく、支店や営業所ごとにカウントする点に留意が必要です。

特に1,000人以上の事業場などには専属産業医が必要です。詳しくは関連記事をご覧ください。

※正確には「常時 50人以上の労働者を使用する事業場」(労働安全衛生法施行令)

【関連記事】

産業医とは?選任が必要な企業やチェックポイントを紹介

常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説

非常勤の産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント

産業医の選任義務があるにもかかわらず、産業医が未選任であれば違法な状態です。

そもそも、産業医の選任義務が発生した場合は、その日から14日以内に産業医を選任しなければならないと労働安全衛生規則で定められています。

未選任である場合は労働基準監督署の臨検などによって指摘や是正勧告が入り、早急に選任するように強く指導されるようです。

産業医を選任していないと、大きく3つの問題があります。

まず罰則として、50万円以下の罰金の支払いを科される恐れがあります(労働安全衛生法)。

2つ目は、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。安全配慮義務とは、企業が従業員を安全に働かせる義務(労働契約法)で、これには心身の健康も含まれています。産業医の選任義務があるのに選任していないと、安全配慮義務に違反しているとして訴訟に発展するリスクなどが考えられます。

3つ目は、業績への悪影響です。従業員が不健康・不調でいることによる生産性の低下や、企業業績との相関などは近年の研究で指摘されているところです。また、採用の観点でも、健康経営に消極的な企業は敬遠されていくものと思われます。

これらの観点から、産業医を選任することは重要です。もしも未選任であれば、従業員が健やかに働けるようにするため、そして法的リスクを避けるために早めに選任しましょう。ただ、今までに選任の経験がないと、相談先が分からないかもしれません。

産業医を探す方法はいくつかありますが、地域医師会や紹介会社などへ相談すると良いでしょう。

選任義務のない中小企業や小規模な事業場の場合、産業医を選任していない状態であっても法的には問題がありません。しかし、義務がなくても選任することにはメリットがあり、前向きに検討することをおすすめします。その理由については次章で解説します。

【関連記事】

従業員50人未満の事業場の義務とは? 産業医は必要!?

本稿では50人未満の事業場では産業医の選任義務がないとお伝えしました。しかし、「50人未満の事業場でも、従業員の健康管理をする必要がある」という点については念のため補足します。

従業員50人未満の事業場でも、従業員に月80時間以上の時間外・休日労働(以下、残業)をさせているなどの状況にあり、対象従業員から申し出があれば、事業場は医師による面接指導を受けさせなければなりません。

また、研究開発に携わる従業員などには別の規定があります。これらは、産業医を選任する義務とは別に制定されている法的な義務です。

厚生労働省は、長時間労働が脳と心臓の病気のリスクが高まるほか、長時間労働によってうつ病などのメンタルの病気も発症リスクが高まるとも指摘しています。国は、これらの重大な病気を予防するため、長時間労働が慢性的に続いている事業場に対して「医師による面接指導を、必要としている従業員に受けさせること」を義務付けているのです。

医師は、対象労働者に健康指導を行うと同時に、面接指導の結果を事業場に報告します。事業場は報告内容に応じて必要があれば、対象労働者の労働時間を減らしたり、就業場所を変更(人事異動)させたりしなければなりません。

このように、たとえ選任義務がなくても産業医がいないと困るケースもあります。ここではいくつかのケースをご紹介します。

健康診断は、50人未満の企業を含む全企業に義務付けられています(労働安全衛生法 第66条)。そして健診で異常がみられる従業員、つまり有所見者がいた場合、健康を保持できるようにどのような措置が必要か、医師から意見聴取をしなければいけません(労働安全衛生法 第66条の4)。

50人未満の事業場にストレスチェックの実施義務はありません。

しかし、50人未満であっても多くの事業場が実施しているという調査結果もあります。厚労省の調査では、30~49人の事業場で62.4%、10~29人の事業場で52.7%が実施していると回答しました。少人数の事業場では急な休職・退職をカバーするのが難しいため、ストレスチェックをすることでメンタルヘルス不調の兆候を逃さないようにしたいという考えが多いのかもしれません。

そしてストレスチェックでは、実施者の依頼、高ストレス者がいた場合の面接指導、集団分析といった場面で産業医に依頼するケースがあります。

うつ病などで従業員に休職が必要と思われる場合、その判断に産業医面談などは義務づけられていません。しかし、その企業での働き方を熟知している産業医がいることで、企業・従業員の双方にとって有益な意見を得られるでしょう。

ある企業では、PCがないと業務ができないにもかかわらず、休職中の従業員が主治医から「復職可。ただし、PC作業を避けること」という判断を受けました。この企業では産業医にお願いして、従業員や主治医とのコミュニケーションをサポートしてもらいながら、落とし所を探ったということです。

従業員や主治医とのコミュニケーションには企業担当者だけでは難しい面もあるため、産業医が間に入ることでスムーズな対応につながることもあります。

産業医を探すにはいくつかの方法があります。

50人未満の企業であれば、地域産業保健センター(地さんぽ)に無料で相談できるため、まずは問い合わせることになるでしょう。ただし、利用回数に制限があるほか、産業医の紹介・斡旋をしているわけではない点に注意が必要です。

実際に探すとなると、産業医紹介会社や地域医師会からの紹介を受けるのが一般的でしょう。詳しくは関連記事をご覧ください。

【関連記事】

【まとめ】産業医の探し方 紹介を受けられる5つの相談先と選び方のポイント

地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説

これまで述べたように中小企業において産業医を選任するメリットがあるのは事実ですが、コストが掛かるというデメリットもあります。ここで言うコストには、経済的なコストのほか、産業医を探して契約するまでにかかる労力・時間のコストもあります。さらに契約後も、日程調整・連絡などの手間が必要になるかもしれません。

一方で、最近では、中小企業でも利用しやすいように少額でも始められる産業医紹介サービスがあります。このようなサービスを利用することで、経済的なコストを抑えられるのはもちろん、産業医を探す手間・時間も省くことができます。

また、出費をできるだけ抑えたいなら、公的な助成金制度もあります。よく知られている「小規模事業場産業医活動助成金」は2021年度に廃止され、2022年度からは「団体経由産業保健活動推進助成金」として提供されています。事業主団体などを通じて産業保健サービスを受けられる仕組みで、詳しくはJOHAS(労働者健康安全機構)の助成金ページをご覧になり、所属する事業主団体にご確認ください。

デメリットとはやや異なる視点ですが、産業医は上手に“活用”しないと機能しません。産業医を選任するだけでは、名義貸し産業医のような状態となってしまうこともありえます。キチンと職場に訪問していただけて、話をしっかりと聞いてくれる、自社に合った産業医を選ぶことが重要です。

実際に、産業医の選任状況はどのようなものなのでしょうか。次に、エムスリーキャリアが実施した市場調査結果を紹介していきます。

エムスリーキャリアが2023 年 4 月に「産業医・産業保健業務に関する市場調査」を実施したところ、次のような結果となりました。

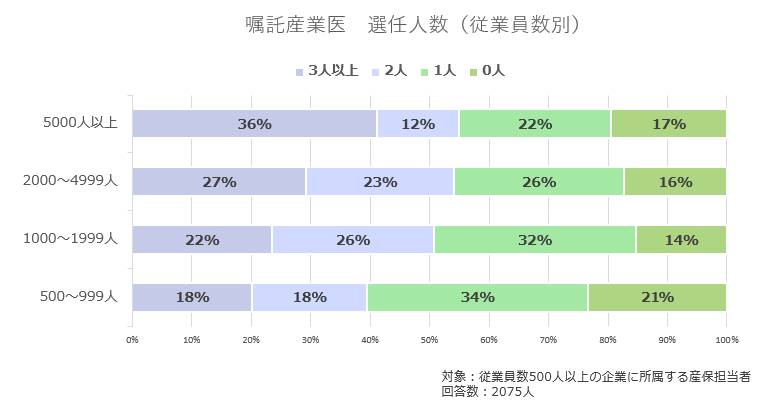

上述の通り、従業員数50~999人の事業場では嘱託産業医(業務内容によっては専属産業医)を1人選任することが義務付けられています。アンケート結果からは、従業員数500~999人の事業場でも4割弱が嘱託産業医を2人以上選任していることがわかりました。一方で、嘱託産業医を選任していない企業が約2割であることから、法令遵守を果たせていない企業が一定する存在することも明らかとなりました。

上述の通り、従業員数50~999人の事業場では嘱託産業医(業務内容によっては専属産業医)を1人選任することが義務付けられています。アンケート結果からは、従業員数500~999人の事業場でも4割弱が嘱託産業医を2人以上選任していることがわかりました。一方で、嘱託産業医を選任していない企業が約2割であることから、法令遵守を果たせていない企業が一定する存在することも明らかとなりました。

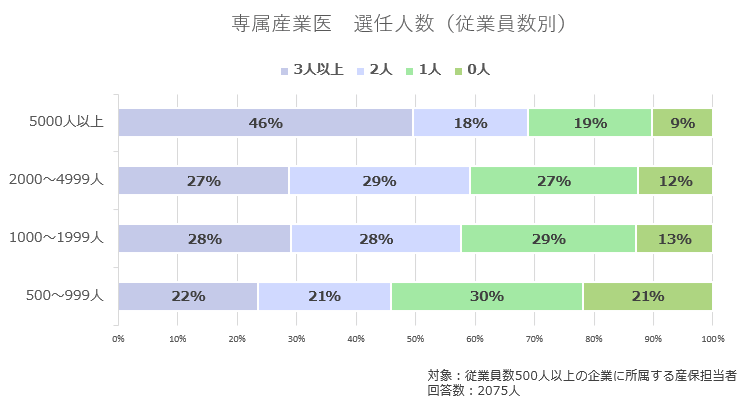

従業員数1000人以上の事業場(業務内容によっては500人以上)では、専属産業医を1人選任することが義務付けられていますが、その義務がない従業員数500~999人の事業場の約4割が専属産業医を2人以上選任している結果となりました。このことから、企業が積極的に産業保健対応や健康経営に取り組んでいること、企業の健康経営への意識の高まりがうかがえます。一方で、専属産業医の選任義務を果たせていない企業が約1割であることもわかりました。

従業員数1000人以上の事業場(業務内容によっては500人以上)では、専属産業医を1人選任することが義務付けられていますが、その義務がない従業員数500~999人の事業場の約4割が専属産業医を2人以上選任している結果となりました。このことから、企業が積極的に産業保健対応や健康経営に取り組んでいること、企業の健康経営への意識の高まりがうかがえます。一方で、専属産業医の選任義務を果たせていない企業が約1割であることもわかりました。

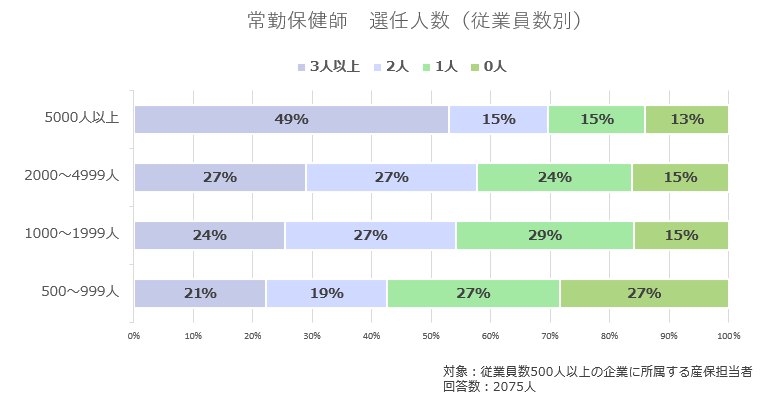

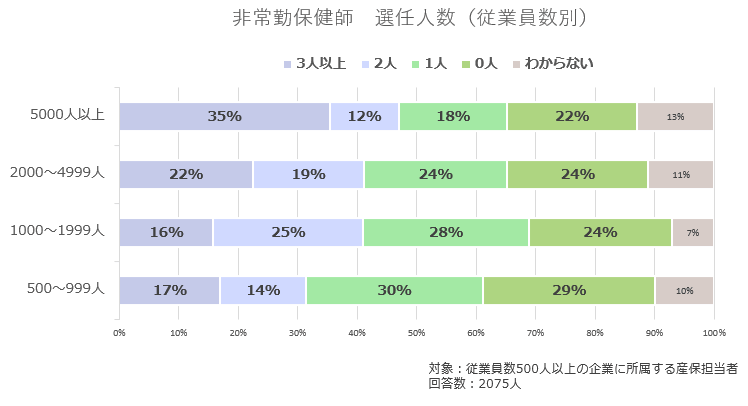

健康経営を推進していくにあたり、産業医をサポートしていく産業看護職。この産業看護職の1つである保健師については、回答者の過半数以上が保健師を選任している結果となりました。

従業員規模が多い企業ほど、契約形態を問わず、選任する保健師の数が多い傾向にあります。契約形態で見てみると、常勤保健師よりも非常勤保健師を選任している企業が多いことがわかります。産業保健師は法律上の選任義務はないため、産業看護職を採用して産業保健活動や健康経営に積極的に取り組んでいる企業が多いことが考えられます。

中小企業で産業医を選任する場合には、事業場のニーズに合った産業医を見つけることが重要になります。

例えば、メンタルヘルス対策を重視するなら、「職場におけるメンタルヘルス対応」についての経験がある産業医を選ぶのが好ましいでしょう。単に精神科出身というだけでは、臨床現場の判断基準で産業医活動を行ってしまいがちですので、現場のニーズにはマッチしないかもしれません。また、製造現場が多い事業場であれば、工場での職場巡視を行ったことがある産業医が望ましいでしょう。

また、当ブログを運営している会社(エムスリーキャリア)では、しっかり法令対応をクリアする産業医の紹介・選任サービスをご提供しています。

はじめての産業医選任でも、産業医の交代でも対応可能で、料金も業界の最安値水準です。

以下の「見積もりフォーム」に事業場の所在地を入力することでかんたんにお調べすることが可能ですので、価格調査や相見積もりの取得にぜひお試しください。

\ 所要時間1分 /見積もりを出してみる

【関連記事】

産業医の探し方 産業医紹介4つの相談先と選び方のポイント

産業医を探す際には、産業医とつながりのある専門家・知人に相談をすると良いでしょう。例えば日本医師会が認定した産業医の場合、認定申請などを地域の医師会に行っています。そうしたこともあり、地域の医師会は近隣地域の産業医を把握しており、相談すると産業医を紹介してもらえるでしょう。

また、既に産業医を選任している事業場などに相談するという方法もあります。この場合、懇意にしている事業場が産業医に関するノウハウを教えてくれたり、産業医を紹介してくれたりする可能性があります。

それだけでなく、健康診断を委託している医療機関に相談したり、産業医の紹介サービス(業務委託や有料職業紹介など)を利用したりするという方法もあります。詳細については別の記事に記載していますので、ご参照ください。

【関連記事】

産業医選任に掛かるトータル費用は?報酬以外に見落としがちなコストや手間も徹底解説

企業規模が大きくなれば産業医を選任しなければなりませんが、そうでなくても従業員の健康を守るのは経営者の責務です。社員の健康を願う経営者や管理部門は、義務基準に達していなくても産業医に相談できる体制を築いておいた方が良いでしょう。

産業医は社員の健康を個別に診るだけでなく、職場が「安全で健康に働きやすい職場になっているか?」という観点で職場巡視などを行います。そういった役割も理解して産業医とコミュニケーションを取ると、事業場の健康管理体制を整備できるでしょう。

「良い産業医」と巡り合うには、医師紹介会社の力を借りることをおすすめします。

医師紹介会社は産業医を紹介するだけでなく、医師を活用した健康経営のアドバイスもできるので、いちど相談してみてはいかがでしょうか。

医師会員数No.1!全国の医師の約9割が登録する豊富な医師会員基盤から、貴社に最適な医師をご紹介いたします。

等、お悩みに合わせてご相談承ります。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け