労務管理をする上で法令遵守は当然ですが、法律用語を正しく理解していないと意に反して法令違反を犯すリスクがあります。注意したい用語の一つが「常時使用する労働者(常用労働者数)」です。

今回の記事では、常時使用(雇用)労働者の定義について解説します。労務管理の基本として、しっかり理解しておきましょう。

目次

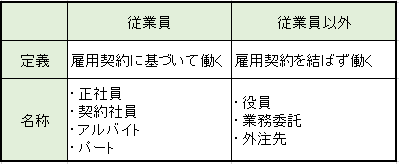

従業員とは、雇用契約に基づき、使用者(事業主)と雇用契約書もしくは労働契約書を取り交わした上で業務に従事する者を指します。

そのため、従業員の雇用形態は正社員、契約社員、アルバイト、パートなど多岐にわたります。雇用契約以外の形態で働く者については、従業員とは定義しません。具体的には、代表取締役や取締役、業務委託契約者、外注先の方が該当します。

なお、法律上、雇用されている人は労働者と呼ばれることが多いです。そのため、労働者と従業員は同義語と考えてよいでしょう。

社員とは何を指すのか法律で定義されていませんが、一般に正規雇用従業員の意味で使われる場合が多いです。つまり、社員と呼ばれる人はすべて従業員として数えられます。

ただし、後述する契約社員や派遣社員のように、「~社員」の場合は意味が異なるため注意しましょう。

従業員と労働者は、賃金を得る代わりに業務に携わる点は変わりありません。しかし、従業員は「従う」の文字があるように雇用関係に着目した用語であり、労働者は労働に着目した用語です。

派遣社員や業務委託者のように、雇用契約にない人は従業員として数えませんが、労働者と呼ぶ場合はあります。

「労働者」の表現は、各法令で多く見られます。しかし、定義は法令ごとに異なる場合があるので注意が必要です。

従業員数は、「従業員」の定義に該当する労働者の数を指します。役職や企業内でよく使われる呼称ごとに、従業員として数えられるかどうかを確認しましょう。

役員は会社と雇用契約を結んでいないため、従業員として数えません。

役員とは会社組織を管理する立場で、会社法では取締役、会計参与、監査役が役員として定義されます。また、取締役の中から選任される代表取締役も従業員として数えません。

【参考】e-GOV法令検索「会社法第三百二十九条」

一般的に、社長は会社を管理する立場なので従業員として数えません。

会長は社長を退いた後の役職として設置されるケースが多く、経営に携わっているかどうかは会社によって異なります。

しかし、経営に携わっているかどうかに関わらず、会社と雇用契約を結ぶケースは考えにくく、会長も従業員としてはカウントされません。

執行役員は従業員として数えます。執行役員には「役員」と付いていますが、役員の指示を業務に落とし込む役割を果たす役職であり、会社を管理する立場ではないためです。

専務や常務を従業員として数えるかどうかは、会社によって異なります。それぞれ、会社法で規定されていないポジションであるためです。

専務取締役や常務取締役をはじめ、「取締役」が付く場合は役員です。専務執行役や執行役員専務のように、「執行」が付く場合は従業員として数えます。

派遣社員は派遣先企業ではなく、派遣元企業と雇用契約を結ぶため、派遣元企業の従業員扱いとなります。

【関連記事】派遣社員は「従業員数」に含める? 従業員数50名以上の企業の義務とは

出向中の労働者については、出向中の雇用契約内容によって従業員として数えるか、数えないかが変わってきます。

たとえば、現在の勤務先と雇用契約を結んで出向する場合、出向元である現勤務先の従業員として数えます。現在の勤務先との雇用契約を終了して出向先と雇用契約を結ぶ場合、出向先の従業員として数えます。

出向中の従業員の数え方に迷った場合は、まずはどこと雇用関係を結んでいるかを確認しましょう。

雇用契約を結んでいるパート・アルバイトは、労働時間に関わらず従業員として数えます。時給制や月給制などの給与形態は関係ありません。また、契約期間が定められている契約社員も従業員として数えられます。

業務委託契約者は従業員数には含みません。契約はあくまで業務の委託であり、雇用の契約ではないためです。

また、契約社員や派遣社員と同じように、会社に出社する委託社員と呼ばれる業務委託者も同様です。委託社員は同じ職場で働いていても、あくまで特定の業務のみを委託されているだけで従業員ではありません。

従業員数を表記する場合、企業によっては「連結」「単体(単独)」と記載することがあります。この違いについて次に説明します。

親会社だけではく、子会社や関連会社などのグループ会社全体の従業員数を指します。一般に企業の規模や、グループ全体の財務状況を示したい場合に使われます。

企業単体の従業員数を指します。この場合、子会社や関連会社などの連結会社の従業員数は含まれません。単に従業員と表記された場合、一般的には単体従業員数を表します。

常時使用(または雇用)するという用語は、労働関係法令の中で事業所を規模別に区分するためなどに用いられます。

たとえば、労働安全衛生法は「常時使用する労働者数が50人以上の事業場では産業医を選任すること」を義務付けています。

また、障害者雇用促進法は事業主に「常時雇用する労働者数に障害者雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用すること」を求めています。

「常時使用(雇用)する労働者」は同じ労働者が対象であると勘違いされやすいですが、実は異なります。つまり、法令によって「常時使用(雇用)する労働者」の定義は異なるのです。

まず、労働基準法についてみていきましょう。

労働基準法は、使用者と比べて立場の弱い労働者を保護するために、労働者の最低限の労働条件を定めた法律です。

対象となる労働者は、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者(第9条)」です。つまり、使用者(事業主や経営担当者)を除くすべての労働者が対象で、パートやアルバイトの人も含まれます。

労働基準法で「常時使用する労働者」について定められた条文は次のとおりです。

第89条:就業規則の届け出基準

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。

第32条の5:1週間単位の非定型的変形労働時間

日常業務に著しい繁閑の差が生じる所定の事業で、常時使用する労働者数が10人未満の場合、労使協定などの要件を満たせば1日10時間労働させられる。

附則・36協定の例外:時間外割増の経過措置の対象となる中小事業主の定義

常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主は50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主に100人)以下である事業主。

※中小事業主を区分する基準は、常時使用する労働者数のほかに「資本金の額」もあり。

また、36協定を締結する労働者の代表は「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」とされていますが、ここでの労働者は「常時使用する労働者」を指します。

「就業規則の届け出基準」や「中小事業主の定義」などで用いられる「常時使用する労働者」は、原則すべての労働者で、短時間労働のパートやアルバイトの人(1年以上継続雇用が見込まれる人)も含まれます。雇用保険や社会保険の加入の有無は関係ありません。

ただし、派遣社員については注意が必要です。労働基準法の労働者は「事業に使用される者で賃金を支払われる者」であるため、派遣社員は派遣元の会社の労働者となります。派遣先の会社では、派遣社員は除いて従業員数を計算しましょう。

また、繁忙期など期間限定で働く労働者については、常時ではないので原則対象外です。

【参考】e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

次に、労働安全衛生法です。労働安全衛生法でも労働基準法と同じ「常時使用する労働者」という用語が使用されますが、対象となる労働者は異なります。

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的に制定されました。具体的には労働災害を防ぐための規制や、労働者の健康管理に関する制度などを定めています。

労働安全衛生法の対象となる労働者は、「労働基準法第9条に規定する労働者」(労働安全衛生法第2条)と定められています。

原則、労働基準法と同じですが、「職場で働く全ての労働者の安全」を守る法律であるため、後述の通り少し異なる点があります。

【関連記事】労働安全衛生法とは?産業医を選任する企業が知っておくべきポイント

労働安全衛生法で「常時使用する労働者」について定められた条文は次のとおりです。

第12条、規則(※1)第7条:衛生管理者の選任

事業場の規模に応じて、下表に掲げる数以上の専属の衛生管理者を選任すること。

※1 労働安全衛生規則のこと。労働安全衛生法とは異なる。

※2 常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、1人以上専任すること

※3 1000人超の場合は1人以上専任すること

| 常時使用する労働者数 | 衛生管理者数 |

| 50人以上200人以下 | 1人 |

| 200人超500人以下 | 2人 |

| 500人超1000人以下 | 3人(※2) |

| 1000人超2000人以下 | 4人(※3) |

| 2000人超3000人以下 | 5人 |

| 3000人超 | 6人 |

第13条、規則第13条:産業医の選任基準

政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

| 常時使用する労働者数 | 産業医 |

| 50人以上500人未満 | 1人 |

| 500人以上1000人未満 | 1人(※1) |

| 1000人以上3000人以下 | 1人(※2) |

| 3000人超 | 2人 |

※1 有害業務を扱う場合、専属産業医が必須

※2 1000人超の場合は1人以上専任すること

第66条、規則第43条:雇入時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。

第66条、規則第44条:定期健康診断

常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回医師による健康診断を行わなければならない。

第66条の10、規則第52条の9:心理的な負担の程度を把握するための検査・ストレスチェック

常時使用する労働者に対し1年以内ごとに心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

そのほか、常時使用する労働者数や業種などによって、総括安全衛生管理者や安全管理者、作業主任者の選任・専属などが定められています。

【関連記事】

産業医の選任義務はいつから?把握すべき事業場の定義や業務・罰則について

【参考】

e-Gov法令検索「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)」

e-Gov法令検索「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)」

労働安全衛生法における「常時使用する労働者」の範囲は、原則、労働基準法と同様ですべての労働者で、パートやアルバイトの人も含まれます。

ただし、労働安全衛生法は「職場で働く全ての労働者の安全」を守る法律であるため、労働基準法とは異なり、派遣先では派遣労働者も含めて常時使用する労働者を計算します。

労働安全衛生法における「常時使用する労働者」は原則すべての労働者と解説しましたが、雇入時の健康診断や定期健康診断、ストレスチェックについては例外です。

労働時間の短いパートやアルバイトについては、事業主に定期健康診断の実施義務はありません。対象になるのは、1週間の所定労働時間が同じ事業場の同種の業務にフルタイムで働く従業員の3/4以上のパートやアルバイトだけです。

また、従業員の日頃の健康管理義務は雇い主にあるため、派遣元と契約する派遣労働者の健康診断やストレスチェックは、派遣先ではなく派遣元が実施することになります。

障害者雇用促進法(正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」)では、「常時使用」ではなく「常時雇用」という言葉を使います。

障害者雇用促進法は、雇用分野における障害者の働く機会や待遇を確保し、職業の安定を図ることを目的とした法律です。事業主の障害者の雇用義務や障害者に対する差別の禁止などが定められています。

対象となる障害者は、身体障害者や知的障害者、精神障害者、発達障害者、難治性疾患患者など、長期間にわたり職業生活に相当の制限を受ける人です。各障害者の範囲は次のとおりです。

【参考】厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」

【関連記事】【社労士監修】法定雇用率を徹底解説!障害者雇用を推進するためのポイントとは

障害者雇用促進法で「常時雇用する労働者」について定められた条文は次のとおりです。

第43条:一般事業主の雇用義務等

雇用する対象障害者である労働者の数が、常時雇用する労働者の数に障害者雇用率(※)を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。

※いわゆる「法定雇用率」のこと。2024年4月1日から民間企業は2.5%

【参考】厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

附則第4条:納付金及び報奨金等に関する暫定措置

雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主は、当分の間、第49条第1項第1号、第50条の規定は適用しない。

第49条第1項第1号の規定は「納付金」、第50条の規定は「障害者雇用調整金」のことです。常用雇用労働者数が100人を超える事業主を対象に、障害者雇用が法定雇用率を下回る事業所から国が納付金を徴収し、法定雇用率を上回る事業所に対して障害者雇用調整金が支給されます。

【参考】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」

また、常時雇用する労働者が一定数以上の事業主は、毎年6月1日現在の「障害者雇用状況報告」が義務付けられています。一定数とは1名以上の障害者を雇用しなければいけない事業所の労働者数で、法定雇用率が変わると変更されます。現在は、常時雇用する労働者が43.5人以上の事業所に報告義務が課されていますが、2024年4月からは40.0人以上に変更となります。

障害者雇用促進法における「常時雇用する労働者」の範囲は、労働基準法や労働安全衛生法とは異なり、労働時間が一定以上の人に限られます。

また、短時間労働者については、労働者0.5人としてカウントするなど特殊な計算をします。常時雇用する労働者数は1週間の所定労働時間に応じて、次の通りカウントします。

パートやアルバイトについても雇用形態ではなく、1週間の所定労働時間によって「1人」「0.5人」「非該当」となります。障害者雇用促進法は事業主の障害者雇用義務等について定めた法律であるため、派遣社員については雇用主である派遣元で労働者として計算します。

障害者雇用促進法において、常時雇用する労働者数は事業規模を判断するために使用されるとともに、障害者の法定雇用率の計算基礎として利用されます。毎年報告が求められるなど、労務担当者として必須の知識であるといえます。

【参考】愛知労働局「障害者を雇用する義務とは」

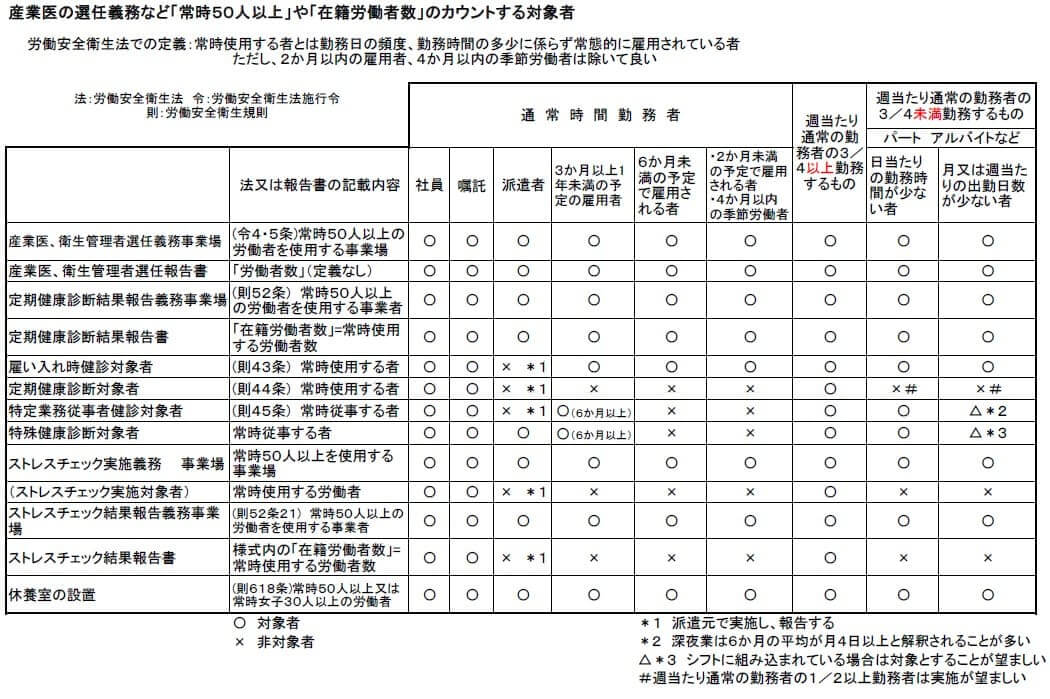

安全衛生法における「常時使用する労働者」のカウント方法一覧を紹介します。

【出典】和歌山産業保健総合支援センター:「産業医の選任義務など「常時50人以上」や「在籍労働者数」のカウントする対象者」

上記を見るときは次の2点に注意しましょう。

要件を満たす事業場は、産業医や衛生管理者を必ず選任しなければなりません。また、該当者の健康診断やストレスチェックも必須です。どちらも、労働安全衛生法で義務付けられたものですから、漏れのないようにチェックして確実に実施しましょう。

雇用者は従業員数に応じて、さまざまな法的義務が生じます。企業に限らず、個人事業主が従業員を雇う場合も同様です。従業員数に応じて必要な義務を果たし、適切な労務管理を目指しましょう。

従業員をはじめて雇う場合、1人であっても労働基準法と労働安全衛生法の適用対象です。労働基準法の定めに則り、労働時間や休憩時間をはじめとした最低基準に従う必要があります。

具体的には労働条件通知書の交付や、法定労働時間を超えて働かせる可能性がある場合には、36(さぶろく)協定を労働基準監督署に提出しなければなりません。

また、労働安全衛生法により、雇用時と年に一度の健康診断の実施が義務付けられています。

さらに、労災保険と雇用保険の加入も義務です。労災保険はすべての従業員が、雇用保険は下記条件を満たしている従業員すべてが加入対象になります。

雇い主が法人の場合、正規雇用の従業員が1人であっても健康保険と厚生年金保険への加入が必要です。

雇い主が個人事業主の場合は、下記16業種に限り従業員が5人以上で社会保険への加入が義務になります。

| 指定16業種 |

| 製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒体斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業 |

【出典】地方厚生局「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?」

【参考】

厚生労働省「労働基準法の基礎知識」

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」

厚生労働省「雇用保険の被保険者について」

【関連記事】

健康診断は企業の義務! 会社で実施される健康診断の種類、対象者などを解説

【社労士監修】新36協定の基本のキ│時間外労働の上限規制と特別条項の変更点を解説

従業員が10人以上になると、就業規則の作成と安全衛生推進者の選任が必要です。いずれも企業か個人事業主かどうかの区別はなく、事業場単位で従業員を数える必要があります。

たとえば、本社と支社で勤務地が分かれている場合、それぞれの事業場に勤務する従業員の数で判断されます。

安全衛生推進者は、職場の安全や従業員の健康を推進する業務に携わりますが、安全面での懸念が少ない業種は、衛生推進者の設置で問題ありません。安全衛生推進者と衛生推進者の詳細は、下記リンク先をご参照ください。

【関連記事】安全衛生推進者の必要性|選任方法や職務内容を解説

【参考】文部科学省「9.労働基準法(昭和22年法律第49号)-抄-」

従業員が50人以上の規模になると、安全衛生上の管理についてより厳しく求められます。従業員50人以上で求められる義務は下記のとおりです。

いずれも事業場単位で従業員を数えます。定期健康診断は従業員1名でも実施が必要ですが、50人以上になると労働基準監督署に報告が必要になります。

また、ストレスチェックは2015年に義務化されており、従業員のメンタルヘルスへの配慮と職場環境改善を目的として実施しなければなりません。

【参考】

東京労働局労働基準部「「統括安全衛生責任者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」の選任と職務のあらまし」

中央労働災害防止協会安全衛生情報センター「労働安全衛生規則 第一編 第六章 健康の保持増進のための措置(第四十二条の二-第六十一条の二)」

厚生労働省滋賀労働局「2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました」

【関連記事】

衛生管理者とは?選任義務と必要な資格について解説

従業員が101人以上の企業に求められる義務は、以下の4つです。

女性活躍推進法では、従業員の女性割合をはじめ、女性が活躍できる職場環境にあるかを分析し、課題と数値目標を各都道府県の労働局へ届け出るように定めています。

日本では女性の社会進出が国際的に遅れており、女性が安心して働ける社会環境作りが急務です。

また、人口が減少局面にあり、労働力不足も深刻化しています。そのため、企業における男女平等や多様性の観点からはもちろん、労働者不足を解消したい背景もあるのです。

【参考】

厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」

国土交通省「国土交通白書 2021 第3節 多様化を支える社会への変革の遅れ」

【関連記事】女性活躍推進法、2022年4月からの改正内容とは?企業が注意したいポイントを解説

次世代育成支援対策推進法により、従業員が働きながら子育てをする雇用環境が確保されるよう対策が求められます。

具体的には、ワークライフバランスや子育てを支援する制度などを、従業員の意見を取り入れながら計画し、一般事業主行動計画と呼ばれる計画書にまとめ、策定します。

一般事業主行動計画は社外に向けて公表し、各都道府県の労働局に提出が必要です。

【参考】

厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」

厚生労働省「次世代育成支援対策推進法の概要」

従業員が101人以上の企業は、障害者の法定雇用率2.3%に達していない場合、雇用が足りていない障害者の人数に応じて、一人あたり月5万円の納付が必要です。

法定雇用率に達している場合は、雇用率を上回っている障害者の人数に応じて、一人あたり月額27,000円を納付しなければなりません。

【参考】厚生労働省「障害者雇用のルール」

アルバイトをはじめとした短時間労働者に、社会保険加入が義務づけられるのも従業員101人以上からです。短時間労働者の定義は以下のとおりです。

【出典】政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

なお、短時間労働者の社会保険加入義務は、2024年10月より従業員51人以上の企業に条件が変更されるため注意しましょう。

従業員が301人以上になると、中途採用比率と男女間賃金格差の公表が求められます。

労働施策総合推進法により、正規雇用した従業員のうち中途採用が何%だったかを1年に一度、公表しなければなりません。中途採用の環境を整備し、さまざまな働き方やキャリア形成を助ける目的で定められたルールです。

また、女性活躍推進法では、男女間の賃金格差を解消する目的で、男女間の賃金差異公表を定めています。正規雇用従業員と非正規従業員、すべての従業員それぞれで、差異が何%あるかを公表する必要があります。

【参考】

厚生労働省「常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます」

厚生労働省「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」

従業員が1,000人以上の企業には、育児・介護休業法により男性従業員の育児休業取得率の公表が義務付けられています。男性の育児休暇取得促進を目的として、2023年4月に制定された新しいルールで、年度ごとに毎年公表が必要です。

また、企業専属の産業医を1人選任しなければならない義務もあります。

【参考】

厚生労働省「2023年4月より、従業員が1,000人を超える企業は「男性育休等取得状況の公表」が義務化されました」

厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」

【関連記事】

常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説

改正育児・介護休業法が順次施行!男性の育休取得に向け企業が対応すべきこと

従業員の定義は法律ごとに少し違うため、正しく理解する必要があります。また、従業員数によって生じる法的義務も変わってくるため、適切な対処が求められます。

法律によっては罰則が設けられているルールもあるので、従業員の数え方と法律をよく理解し、適切な労務管理を目指しましょう。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け