育児休業や介護休業をより取得しやすくするために、育児・介護休業法が改正され、2025年4月施行が決定されました。

従業員が育児や介護のために適切に休業を取得できるよう、企業担当者は改正内容を理解しておく必要があります。

本記事では、2025年の改正育児・介護休業法の内容や、改正に向けて企業が対応すべきことを解説します。

目次

育児・介護休業法は、育児や介護により時間的制約がある従業員が、仕事と育児・介護を両立できるように支援することを目的とした法律です。

育児・介護休業法は、育児や介護により時間的制約がある従業員が、仕事と育児・介護を両立できるように支援することを目的とした法律です。

育児・介護休業法には、育児休業制度や介護休業制度など両立支援に関するさまざまな規定が定められています。1991年に制定されてから改正を重ねており、2025年4月1日から改正育児・介護休業法が施行されます。

【参考】

e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

厚生労働省「令和6年改正法の概要」

育児・介護休業法を改正する目的は、出産や育児による従業員の離職を防ぐために、育児休業を男女とも取得しやすくするためです。

育児・介護休業法を改正する目的は、出産や育児による従業員の離職を防ぐために、育児休業を男女とも取得しやすくするためです。

2022年の厚生労働省の調査によると、育児休業取得率は女性が80.2%、男性が17.13%でした。男性が女性よりも育児休業を取得できない理由は、職場の雰囲気や業務が調整しにくいことが挙げられています。

上記の問題点を解決するため、改正育児・介護休業法によって、男性も出産後の休業を取得できるよう促進する狙いがあります。

【参考】

厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」

厚生労働省「事業所調査結果概要」

【関連記事】男性の育児休暇取得における企業メリット・デメリット

2025年4月に施行される改正育児・介護休業法には、以下の内容が反映されます。

2025年4月に施行される改正育児・介護休業法には、以下の内容が反映されます。

上記の内容について詳しく解説します。

【参考】厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」

改正育児・介護休業法では、従業員が子の年齢に応じた働き方ができるよう、育児休業取得可能な対象者の範囲が拡大がされます。

事業者は、3歳以上で未就学の子を養育する従業員に対して、以下の制度の中から2つ以上の措置を取り入れなければなりません。

従業員は、事業者が取り入れた措置の中から一つ選択できます。

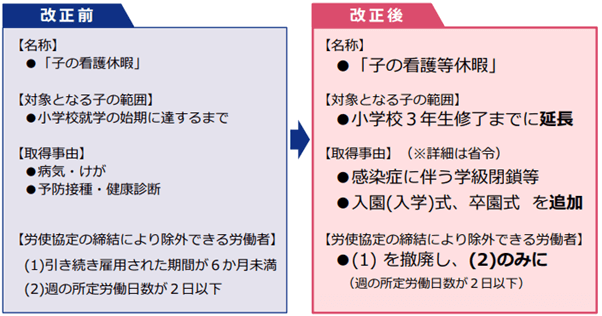

育児・介護休業法の改正後は、看護休暇を取得できる従業員の要件と理由が変わります。子の看護休暇について現行法と改正育児・介護休業法で異なる点は、以下のとおりです。

(出典:厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」)

(出典:厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」)

現行法では、従業員が看護休暇を取得する条件は、小学校へ就学する前の子の看護でなければなりません。

しかし、改正後は、対象となる子の範囲が小学3年生までに延長されます。また、勤続6ヶ月未満の従業員も看護休暇を取得ができるようになります。

看護休暇を取得できる理由は、現行法では病気やけが、予防接種、健康診断が対象ですが、改正後は入園式や卒園式、入学、学級閉鎖などが追加されます。

改正育児・介護休業法では、残業が免除される対象者の範囲が拡大します。現行法の残業免除の対象者は3歳未満の子をもつ従業員です。改正後は就学前の子をもつ従業員も対象になります。

3歳未満の子をもつ従業員に対して、テレワークでの勤務が選択できるよう措置を取ることが、事業者の努力義務として追加されます。

テレワークは、短時間勤務が難しい従業員への代替手段として期待できる措置であるため、積極的に導入を検討しましょう。

育児休業の取得状況を公表しなければならない企業の条件が変わります。

現行法では、常時雇用する従業員が1,001人以上の企業は、育児休業の取得状況を年に1回公表しなければなりません。

しかし、2025年の改正育児・介護休業法が施行されると、従業員数301人以上の企業も公表義務の対象になります。

従業員が妊娠または出産の申し出をしてから子が3歳になるまでに、事業者は仕事と育児の両立に関する意向聴取し、実現できるよう配慮する点が義務化されます。

意向聴取は、面談・書面の交付などで実施します(省令で制定予定)。事業者がとるべき配慮とは、育児の状況に応じて従業員の勤務時間や勤務場所、労働条件の見直しなどです。

子に障害がある場合やひとり親家庭などの事情がある場合は、子の看護休暇日数や利用可能期間を調整することが望ましいと示しています。

改正育児・介護休業法の改正により、従業員に対する措置について事業者に以下の義務が課せられます。

現行法では勤続6ヶ月未満の従業員は、介護休暇の取得対象外です。しかし、2025年4月からは、雇用期間にかかわらず介護休暇を取得できるようになります。

また、介護中の従業員に対するテレワーク勤務の体制整備が、事業者の努力義務規定として設けられました。

仕事と育児・介護の両立支援を適切に行うために、2022年4月から2023年4月に施行された育児・介護休業法の改正内容も把握しておきましょう。

仕事と育児・介護の両立支援を適切に行うために、2022年4月から2023年4月に施行された育児・介護休業法の改正内容も把握しておきましょう。

【参考】厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」

2022年4月1日に施行された育児・介護休業法では、以下の3つが改正されました。

それぞれの内容を解説します。

2022年に改正された育児・介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられました。具体的には、以下の措置を取るよう求められています。

事業者は、上記のいずれかの措置を講じなければなりません。

育児・介護休業法では、育児休業に関して当該従業員に個別の周知・意向確認するよう義務付けられています。

事業者は以下の事項を個別で従業員に周知し、意向(育休の取得の有無や取得時期・期間など)を確認しなければなりません。

周知方法と意向確認方法は、面談・書面交付・FAX・電子メールなどのいずれかと定められています。

有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和され、育児休業前の雇用期間に関する要件が撤廃されました。従来の法律では育児休業を取得するために、以下の条件を満たさなければなりませんでした。

しかし、2022年4月の改正では上記の条件が撤廃されたため、入社後すぐの従業員でも育児休業を取得できるようになりました。

ただし、労使協定の締結をした場合は、休業前の雇用期間が1年以内の従業員を育児休業の対象から除外できます。

男性の育児休業取得を促進するために、2022年10月1日施行の改正育児・介護休業法では、以下の2点が定められました。

それぞれの内容を詳しく解説します。

産後パパ育休とは、従来の育児休業とは別枠で設けられた休業制度です。産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。

産後パパ育休中の従業員を就業させる場合は、労使協定の締結が必須条件であり、従業員が合意した範囲の業務に留めなければなりません。

従来の育児休業は、以下の改正が行われました。

従来の育児休業は分割不可、1歳以降の育休開始日は1歳または1歳半の時点に限定されていました。改正により夫婦が交代で育休を取るなど、柔軟な育休取得が可能になりました。

2023年4月1日より従業員数1,000人超の企業は、育児休業の取得状況を年1回、公表する義務を課せられました。公表すべき内容は、男性の育児休業などの取得率、または育児休業・育児目的休暇の取得率です。

自社のホームページや厚生労働省の「両立支援のひろば」など、一般の人が誰でも閲覧できる方法で公表しなければなりません。

改正育児・介護休業法の施行に伴い、企業が実施すべき対応は以下の3点です。

改正育児・介護休業法の施行に伴い、企業が実施すべき対応は以下の3点です。

それぞれの内容について解説します。

企業は2025年4月に施行される改正育児・介護休業法の変更点を就業規則に盛り込む必要があります。

育児・介護休業が適用される従業員の条件や休暇日数、取得できる理由について改訂しましょう。また、育児・介護休業の取得率を上げるために、育児休業の申請方法を分かりやすく明記しておくことも重要です。

就業規則の記載方法は、厚生労働省が紹介している規定例を参考にするとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「Ⅱ 育児・介護休業等に関する規則の規定例」

育児休業制度の変更点を従業員に周知しましょう。当該従業員には、個別の周知と意向確認が義務付けられるため、必ず実施しなければなりません。

個別周知と意向確認は、面談や書面交付で実施します。ただし、個別周知と意向確認の方法は現時点では確定しておらず、今後の省令で交付される予定です。

育児休業や介護休業を従業員が取得できるよう、相談窓口を設置したりスムーズに業務を引き継げる体制を構築したりしましょう。

2022年の厚生労働省の資料では、収入面以外で男性従業員が育児休業を利用しなかった理由として以下の内容が挙げられています。

育児・介護休業の取得を進めるには、企業全体で取得しやすい雰囲気を作ることが重要です。そのためには、業務が属人化しないようマニュアル整備や人員確保、引き継ぎの期間に余裕を持たせるなどの対応策を検討するとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」

改正育児・介護休業法の施行により、派遣労働者に対して対応すべきことはありません。

改正育児・介護休業法の施行により、派遣労働者に対して対応すべきことはありません。

出向者への対応については、在籍出向か移籍出向かによって異なり、自社と雇用関係のある移籍出向の場合のみ対応が必要です。

派遣労働者や在籍出向者の場合は、原則として労働契約を締結している派遣元や出向元が管理します。そのため、育児・介護休業法の改定に伴う義務は、派遣先・出向先の事業者にはありません。

2025年4月施行の改正育児・介護休業法により、男女関係なく育児・介護休業をより取得しやすいようになれば、従業員の離職を防げます。

2025年4月施行の改正育児・介護休業法により、男女関係なく育児・介護休業をより取得しやすいようになれば、従業員の離職を防げます。

企業は改正内容を踏まえた就業規則の見直しや、相談窓口の設置などの環境整備が欠かせません。また、育児休業を取得しやすい雰囲気を作るには時間がかかる場合もあるため、あらかじめ改正内容を周知しておくことも重要です。

2025年の改正育児・介護休業法に対応できる体制を整えておきましょう。

エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け