健康増進法が改正され、2020年4月から受動喫煙対策が義務化されています。違反した場合は罰則が科せられるため、義務化された内容を理解して対策を進めなければなりません。

本記事では、健康増進法の改正点や受動喫煙対策の具体例を紹介します。

目次

健康増進法とは、国民の健康づくりや生活習慣病の予防を積極的に推進するために、健康日本21を中核としてつくられた法律です。2002年8月に公布され2003年5月に施行されました。

健康増進法とは、国民の健康づくりや生活習慣病の予防を積極的に推進するために、健康日本21を中核としてつくられた法律です。2002年8月に公布され2003年5月に施行されました。

健康日本21では、すべての国民が健康的に生活できる社会を目指すために、以下の目標を掲げています。

上記の目標を達成するために、健康増進法の基本方針として規定されている内容は、主に以下の4つです。

(出典:厚生労働省「健康増進法|e-ヘルスネット」)

健康増進法にもとづき、事業者は従業員の健康保持・増進の取り組みや、受動喫煙対策の実施などが求められます。

【関連記事】健康日本21(第三次)はいつから?基本方針や目標を分かりやすく解説

受動機喫煙防止法は、改正健康増進法の俗称であり、正式な法律の名称ではありません。

受動機喫煙防止法は、改正健康増進法の俗称であり、正式な法律の名称ではありません。

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙対策の規定が設けられたことで、改正健康増進法は「受動喫煙防止法」と呼ばれることもあります。

改正前は、受動喫煙に関する企業の取り組みは努力義務とされていましたが、法改正により義務化されました。

【参考】厚生労働省「受動喫煙対策」

健康増進法が改正された背景には、以下が挙げられます。

健康増進法が改正された背景には、以下が挙げられます。

それぞれの内容について解説します。

【参考】厚生労働省「受動喫煙防止対策徹底の必要性 1」

健康増進法の改正に至った背景としては、世界保健機関(WHO)による日本の受動喫煙規制の評価が最低ランクであることが関係しています。

WHOは、2005年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)」を発効しました。日本は2006年に同条約を受諾しています。

たばこ規制枠条約で受動喫煙の防止に関して言及しているのは、屋内全面禁煙の推進やたばこの販売促進禁止などの内容です。

WHOは、以下8施設の公衆が集まる場所における、屋内全面禁煙義務の法律を設けているかどうかを基準として、各国の受動喫煙対策を評価しています。

日本には屋内全面禁煙の規定が盛り込まれた法律がなかったため、最低ランクの評価となりました。健康増進法の改正では、屋内全面禁煙の規定を設けて評価を上げる狙いがあります。

【参考】厚生労働省「進んでいる世界の受動喫煙対策 | e-ヘルスネット」

受動喫煙によって疾病や健康障害が引き起こる恐れがある点も、健康増進法が改正された背景の一つです。

受動喫煙が健康に悪影響をおよぼすことは科学的に明らかになっています。とくに子どもや妊婦、疾病をもつ人は、受動喫煙による影響を受けやすいため、健康被害から守る必要があります。

そのため、改正健康増進法では施設区分を設定し、区分ごとに喫煙可能とする基準が設けられました。

【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト|受動喫煙」

健康増進法の改正点は、以下のとおりです。

健康増進法の改正点は、以下のとおりです。

それぞれの改正点を解説します。

【参考】厚生労働省「改正法のポイント|なくそう!望まない受動喫煙。」

健康増進法の改正により、原則として屋内は全面禁煙となりました。多数の人が利用する以下のような場所での喫煙は禁止されています。

改正健康増進法では、屋内での喫煙を原則禁止していますが、施設の区分や規模に応じて喫煙室を設けた場合は喫煙可能としています。

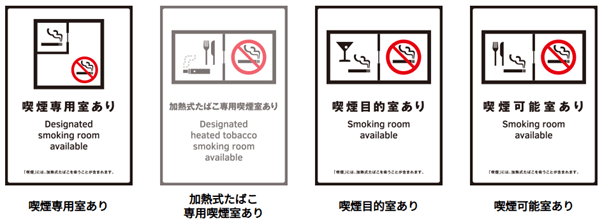

設置できる喫煙室は、以下の4種類です。

| 喫煙室の種類 | ルール |

| 喫煙専用室 | ・喫煙可能 ・飲食など不可 |

| 加熱式たばこ専用喫煙室 | ・加熱式たばこのみ可能 ・飲食など可能 |

| 喫煙目的室 | ・喫煙可能 ・主食を除く飲食など可能 |

| 喫煙可能室 | ・喫煙可能 ・飲食など可能 |

喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室は、以下の基準を満たしていなければなりません。

健康増進法の改正により喫煙室を設置する場合は、喫煙室の入口と店舗・施設の入口に標識を掲示するよう義務付けられました。

喫煙室の入口には、以下のJIS規格で定められた標識を使用しなければなりません。 (出典:厚生労働省「改正法のポイント」)

(出典:厚生労働省「改正法のポイント」)

また、店舗や施設の出入り口には、以下の標識が必要です。

(出典:厚生労働省「改正法のポイント」)

(出典:厚生労働省「改正法のポイント」)

まぎらわしい標識を掲示していたり、標識が汚損していたりする場合は、罰則の対象になります。

健康増進法の改正により、20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止となりました。

店舗の従業員であっても、20歳未満であれば喫煙エリアに立ち入らせてはなりません。よって、20歳未満の従業員に喫煙室の掃除などの依頼はできません。

立ち入らせた場合、施設の管理者などは指導の対象となります。

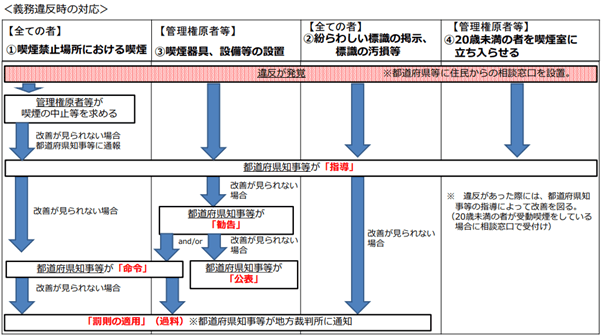

健康増進法に違反した場合は指導や勧告が行われ、改善が見られない場合は罰則が科せられます。

健康増進法に違反した場合は指導や勧告が行われ、改善が見られない場合は罰則が科せられます。

(出典:厚生労働省「改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について」)

施設の管理者や管理権限者が違反した場合、まず改善指導が行われます。指導をしても改善が見られないときは勧告が行われ、企業名が公表されることもあります。

それでも改善されない場合は罰則が科されるので、指導を受けたら早期の改善が必要です。罰則は地方裁判所の裁判手続きによって、以下のように決定されます。

| 義務の内容 | 義務対象 | 罰則 |

| 喫煙器具や設備を撤去した場合 | ・管理権原者 ・施設の管理者 |

50万円以下 |

| 喫煙室の設備が基準に満たしていない場合 | ・管理権原者 ・施設の管理者 |

50万円以下 |

| 喫煙室の入口にJIS規格で定められた標識を掲示していない場合 | ・管理権原者 ・施設の管理者 |

50万円以下 |

| 喫煙室の入口に掲示してある標識を除去した場合 | ・管理権原者 ・施設の管理者 |

30万円以下 |

また、喫煙禁止エリアでの喫煙に関しては、喫煙を認めた管理権原者・施設の管理者、喫煙者の双方が罰則の対象になります。

【参考】厚生労働省「改正法のポイント」

改正健康増進法では、以下の施設区分が設けられています。

改正健康増進法では、以下の施設区分が設けられています。

それぞれの施設区分について解説します。

【参考】厚生労働省「改正健康増進法における施設区分と喫煙区分」

第一種施設とは、不特定多数が利用する施設のうち、受動喫煙による健康被害が大きい人が利用する施設です。具体的には以下の施設が該当します。

これらの施設は敷地内禁煙です。しかし、屋外であれば一定の条件を満たした場合のみ喫煙可能とすることができます。

一定の条件とは、受動喫煙を防止する対策が施された区画を設け、厚生労働省が定めた標識を掲示することです。

第二種施設とは、第一種施設および喫煙目的施設以外の施設です。たとえば、オフィスや飲食店、カラオケボックスなどの娯楽施設が第二種施設に含まれます。

第二種施設も原則屋内禁煙です。喫煙を認める場合は、喫煙室の設置や標識の掲示などの条件を満たさなければなりません。

喫煙目的施設とは、喫煙する場所を提供することを主な目的とする施設です。たとえば、バーやスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店などが該当します。

基本的に喫煙が可能ですが、たばこの販売許可を受けて店内で対面販売している施設であることが条件です。

また、喫煙目的施設は「第二種施設」の飲食店と異なり、主食以外の飲食を提供していなければなりません。

第二種施設に含まれる「既存特定飲食提供施設」では、経過措置として飲食と喫煙が可能な「喫煙可能室」が設置できます。

第二種施設に含まれる「既存特定飲食提供施設」では、経過措置として飲食と喫煙が可能な「喫煙可能室」が設置できます。

既存特定飲食提供施設とは、以下の条件に当てはまる施設です。

大阪府に関しては、2025年4月から客席面積の条件が30平方メートル以下になります。

小規模の飲食提供施設では、改正健康増進法の適用によって直ちに喫煙専用室の設置が求められると事業継続が難しくなると予想されるため、経過措置が設けられています。この経過措置には期限が定められていません。

なお、2020年4月1日以降に営業を開始した飲食提供施設においては、経過措置の適用外であり喫煙可能室の設置はできません。

【参考】

厚生労働省「改正法のポイント|なくそう!望まない受動喫煙。」

大阪府「想定される喫煙室設置パターン3「喫煙可能室」」

健康増進法以外に、以下の法令にも事業者が実施すべき受動喫煙対策の規定が定められています。

健康増進法以外に、以下の法令にも事業者が実施すべき受動喫煙対策の規定が定められています。

それぞれの法令で定められている、受動喫煙対策の義務内容について解説します。

職業安定法施行規則の一部改正により、2020年4月から受動喫煙に対する企業の対策を、採用や募集時に明示することが求められています。

企業が求人を募る際は、求人募集の一覧に賃金や労働時間などと同様に、受動喫煙対策についても明記しなければなりません。

具体的には、「屋内喫煙」「喫煙可」「屋内原則喫煙(喫煙室あり)」などのルールを記載します。

なお、就業場所が複数にまたがる場合には、それぞれの場所についてルールを明記する必要があります。

【参考】厚生労働省「従業員に対する受動喫煙対策について」

受動喫煙対策は、労働契約法の安全配慮義務に該当します。安全配慮義務とは、従業員が安全で健康に働けるために配慮すべき企業の義務です。

職場環境の問題点を予見して回避できる可能性が高い問題に対して、事業者が安全配慮義務を怠った場合は、安全配慮義務違反となるケースがあります。

そのため、従業員の健康を守るために、事業者は受動喫煙対策をしなければなりません。

【参考】e-Gov法令検索「労働契約法」

労働安全衛生法には、受動喫煙対策が事業者の努力義務として定められています。事業者は、職場の実情に応じて適切な措置を取らなければなりません。たとえば、職場の現状を把握し、衛生委員会などで審議して対策を決定・実施することなどが求められます。

【参考】厚生労働省「受動喫煙」

【関連記事】産業医に関係する法律「労働安全衛生法」とは?義務や罰則について解説

健康増進法を踏まえて企業が実施すべき取り組みは、以下が挙げられます。

健康増進法を踏まえて企業が実施すべき取り組みは、以下が挙げられます。

それぞれの取り組みについて解説します。

受動喫煙対策を講じる前に、職場の喫煙状況を把握しましょう。

事業者は、アンケートやヒアリングを通じて、喫煙者数や従業員が禁煙に対してどのような意見・意識をもっているかを把握しておくと、対策の方針を決定しやすくなります。

喫煙状況の結果をもとに、社内設備投資に向けた方針を検討しましょう。

たとえば、屋内に喫煙所を設ける場合は、受動喫煙を防ぐために基準を満たした喫煙室が必要です。

また、社内全面禁煙とする場合は、段階的に進めるのか、一斉に喫煙所を撤去するのかなどを検討する必要もあるでしょう。

事業者は、喫煙対策を進める理由や受動喫煙が周囲に与える影響などについて、従業員へ説明する必要があります。

あわせて、喫煙者に対して受動喫煙防止に関する勉強会などを実施しましょう。勉強会を実施することで、これまで以上に周囲の人の健康に配慮した対応が求められることを意識づけできます。

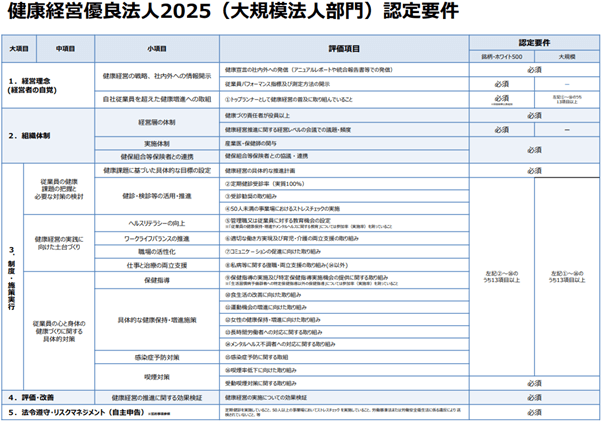

受動喫煙対策の実施は、健康経営優良法人認定制度の認定要件の一つです。

受動喫煙対策の実施は、健康経営優良法人認定制度の認定要件の一つです。

健康経営優良法人認定制度とは、優れた健康経営の取り組みを実践している企業を日本健康会議が認定する制度です。

健康経営優良法人に認定されるためには、受動喫煙対策に関する取り組みが必須であるとされています。

(出典:経済産業省「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)認定要件」)

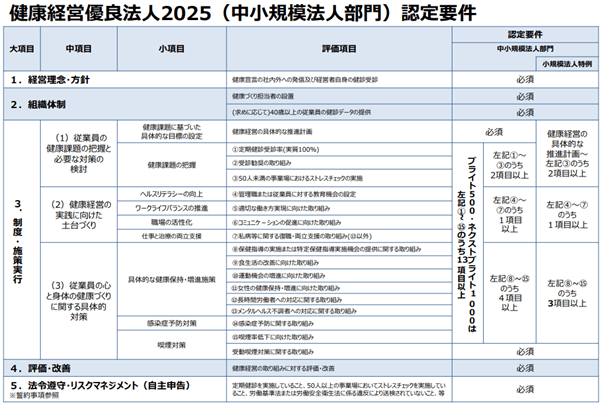

(出典:経済産業省「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)認定要件」) (出典:経済産業省「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定要件」)

(出典:経済産業省「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定要件」)

さらに、2022年から喫煙対策として、「従業員の喫煙率低下に向けた取り組み」が評価項目の一つとして選択できるようになりました。

このように受動喫煙および喫煙対策は、健康経営を実現している優良企業と認められるために必要な施策となっているのです。

【関連記事】健康経営優良法人2025の認定基準は?認定までのスケジュールや申請方法を解説

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業は、以下のとおりです。

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業は、以下のとおりです。

それぞれの支援事業について解説します。

受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主を対象に受動喫煙防止のための施設・設備の整備にかかわる工事費用の一部を助成する制度です。

助成額の上限は100万円で、工費や設備費など2分の1(飲食店については3分の2)の費用が助成されます。

助成対象の範囲などについては、厚生労働省のサイトをご覧ください。

【参考】厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」

受動喫煙防止対策に係る相談支援は、受動喫煙対策について労働衛生コンサルタントなどの専門家に相談できる制度です。

たとえば、以下のようなことについて電話で無料相談に応じています。

専門家が企業へ訪問して実地指導をすることも可能です。どのような対策をすればよいか分からない場合は、電話相談してみましょう。

相談支援の詳細については、以下の厚生労働省のサイトで確認できます。

【参考】厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(技術的支援)」

健康増進法を踏まえて、受動喫煙対策を実施している企業の取り組み例を紹介します。施策を検討する上でぜひ参考にしてください。

健康増進法を踏まえて、受動喫煙対策を実施している企業の取り組み例を紹介します。施策を検討する上でぜひ参考にしてください。

大手医薬品メーカーの日本新薬株式会社では、喫煙率0%を目指し2004年から受動喫煙防止・禁煙対策の取り組みを実施しています。

同社では、受動喫煙を防止するために、敷地内の喫煙所を完全撤廃しました。また、喫煙者の禁煙意識を高め卒煙を促すために、以下のような取り組みも実施しています。

取り組みの結果、2018年に18.6%であった喫煙率が2023年には7.1%にまで低下しました。

【参考】厚生労働省「全国の受動喫煙対策事例 日本新薬株式会社様」

自動車用半導体製品を製造しているデンソー北海道では、受動喫煙のない職場環境の整備に取り組んでいる企業です。「めざせ!スモークフリー工場」のスローガンのもと、以下のような受動喫煙対策を行っています。

| 対策 | 概要 |

| 喫煙のルール化 | 就業時間内は禁煙 |

| 卒煙サポート | 健康保険組合を通じて禁煙のサポート |

| 環境整備 | 喫煙所を撤去し屋内完全禁煙に変更 売店でのたばこの販売中止 |

同社では、禁煙への取り組みに対する従業員の反発を防ぐために、禁煙活動集会の開催や受動喫煙対策の計画を事前に周知することから開始。また、喫煙所を一斉に撤去するのではなく、段階的に撤去を進めました。

このような工夫により、従業員からの賛同を得て受動喫煙対策を推進してきた結果、2013年に50%だった喫煙率が、2021年には36.3%にまで低下しました。

【参考】厚生労働省「全国の受動喫煙対策事例 デンソー北海道様」

フジモトHD株式会社は、医療衛生品を扱うピップ株式会社などの事業会社を経営管理する企業です。

同社では受動喫煙防止を図るために、喫煙所を段階的に撤去し全面禁煙としました。数値的な結果は出ていませんが、喫煙所を撤廃したことで禁煙に成功した従業員も多く見られるとのことです。

また、禁煙外来の費用補助など、卒煙のサポートも行っています。

【参考】厚生労働省「全国の受動喫煙対策事例 ピップグループ様」

株式会社リコーは、プリンターをはじめとした事務機器などの製造・販売を行う企業です。

同社では、2014年にグループ全体として受動喫煙対策の方針を固め、2015年1月から社内および就業時間内の全面禁煙化を実施しています。

全面禁煙化の実施前には、従業員に禁煙化を受け入れてもらいやすくするために、社内通達や社内のポータルサイトで広報活動を行いました。

また、喫煙者に対しては、一方的に禁煙を強制するのではなく、「卒煙」してもらうための「禁煙チャレンジ」活動を実施しました。

具体的には、産業医や保健師との面談や、禁煙外来の費用補助制度の整備など禁煙サポート体制の構築です。

このような取り組みの結果、2019年度比でグループ全体での喫煙者が2.6%減少しました。

【参考】厚生労働省「全国の受動喫煙対策事例 株式会社リコー様」

医療・福祉サービスを提供する社会医療法人正和会では、職員食堂や休憩スペースに設置されていた喫煙所を2010年頃から段階的に縮小し、2018年に全施設での敷地内全面禁煙を実現しています。

喫煙所を縮小していく過程で、職員から喫煙環境の見直しについての声が上がるなど、受動喫煙や健康に対する意識の高まりが見受けられました。

また、これまで禁煙できなかった職員の中には、喫煙環境が変わったことで禁煙に成功したり、喫煙本数を減らすことができたりした職員もいました。

このような健康経営に取り組む同法人は、秋田県版認定健康経営優良法人および2021年には健康経営優良法人「ブライト500」にも認定されています。

【参考】厚生労働省「全国の受動喫煙対策事例 社会医療法人正和会様」

2020年から健康増進法が改正され、原則屋内禁煙が義務化されました。喫煙可能にする場合は、基準を満たした喫煙室の設置や決められた標識の掲示が必要です。

2020年から健康増進法が改正され、原則屋内禁煙が義務化されました。喫煙可能にする場合は、基準を満たした喫煙室の設置や決められた標識の掲示が必要です。

また、受動喫煙対策を推進する際は、他社の取り組み事例も参考にして施策を検討するとよいでしょう。従業員の健康を守るために、健康増進法にもとづいて受動喫煙防止対策を実施しましょう。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け