企業が実施するメンタルヘルスケアは、従業員のパフォーマンスを良好に保つために重要な取り組みです。しかし、具体的にどのようなことを実施すれば効果的であるか試行錯誤している人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。

本記事では、企業で実施しているメンタルヘルスケアの事例や取り組むべきメリットを紹介します。

目次

メンタルヘルスとは、「心や精神面での健康状態」のことを指します。

メンタルヘルスとは、「心や精神面での健康状態」のことを指します。

企業において従業員のメンタルヘルスが良好であるときは、本人がもっとも高いパフォーマンスを発揮できている状態です。メンタルヘルスは、ストレスを受けることによって不調になる傾向にあります。

メンタルヘルスに不調を抱えた従業員がいる状況では、高いパフォーマンスを出しにくくなるため、企業の成長や発展は難しくなるといえます。

従業員のメンタルヘルス不調を防ぐために、メンタルヘルスケアに取り組むことは、企業にとって重要です。

企業が従業員のメンタルヘルスケアに取り組むべき理由は、職業生活におけるストレスを減らし、従業員の心身の健康を保つためです。

企業が従業員のメンタルヘルスケアに取り組むべき理由は、職業生活におけるストレスを減らし、従業員の心身の健康を保つためです。

職業生活でのストレスによって、精神障害に陥る従業員や自殺者が増加しているため、メンタルヘルス不調者の防止は、企業にとって重要な課題です。

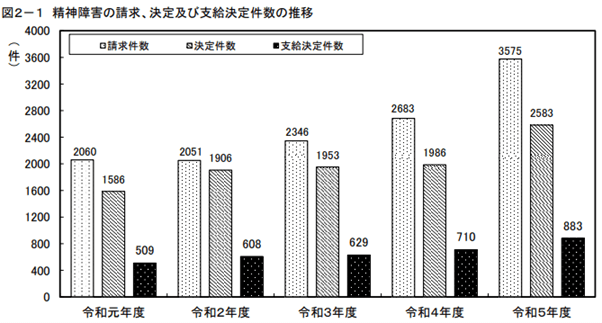

厚生労働省の調査によると、2023年度の精神障害の労災補償請求件数は3,575件であり、前年度より892件増えています。このうち、未遂を含む自殺による労災補償請求件数は212件で、前年より29件増加しました。

また、「職業生活で強い不安や悩み、ストレスを感じる事柄がある」と答えた人は82.7%との結果です。2021年の結果は53.3%であったため、2年前と比べて大幅に増加しています。

このことから、企業は職場の人間関係や職場環境の改善を通じて、従業員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことが求められます。

【参考】

厚生労働省「精神障害の労災補償状況」

厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況(個人調査の結果)」

厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」

厚生労働省「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」

【関連記事】

うつ病が疑われる従業員の対応、産業医の役割とは

適応障害の従業員には休職を検討!復職サポートや対策を解説

メンタルヘルスケアは、企業の義務ではありません。しかし厚生労働省は、企業がメンタルヘルスケアの取り組みを行うよう推奨しているので、実施するのが望ましいでしょう。

メンタルヘルスケアは、企業の義務ではありません。しかし厚生労働省は、企業がメンタルヘルスケアの取り組みを行うよう推奨しているので、実施するのが望ましいでしょう。

なお、従業員数50名以上の事業所では、メンタルヘルスケアの取り組みの一つである、ストレスチェックの実施が義務づけられています。義務がありながらストレスチェックを実施しない場合は、罰則が科せられます。

また、メンタルヘルスケアを疎かにして労働災害に至った場合は、企業の従業員へのあり方を問われ、社会的信用を失う恐れがあるので、義務でなくても実施しましょう。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

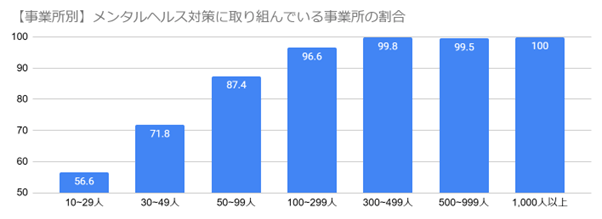

厚生労働省は、2022年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にする目標を発表していました。しかし、2023年の調査では、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は63.8%であり、2023年時点でも未達成でした。

厚生労働省は、2022年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にする目標を発表していました。しかし、2023年の調査では、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は63.8%であり、2023年時点でも未達成でした。

また、事業所規模別に見ると、100人以上の事業場では95%以上の事業者が対策に取り組んでいますが、100人以下の事業場ではまだ取り組みができていません。

(参考:厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)結果概要(事業所調査の結果)」)

(参考:厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)結果概要(事業所調査の結果)」)

2021年時点、国内の企業の99.7%が中小企業であるため、半数以上の企業がまだメンタルヘルスケアに取り組めていないと考えられます。

そのため、厚生労働省は、50人未満の小規模事業におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上にする目標を掲げています。

【参考】

厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)結果概要(事業所調査の結果)」

厚生労働省「中小企業の事業主の方へ~メンタルヘルスケアに役立つコンテンツ~」

企業がメンタルヘルスケアを実施する主なメリットには、以下の3つなどが挙げられます。

企業がメンタルヘルスケアを実施する主なメリットには、以下の3つなどが挙げられます。

それぞれの内容を詳しく解説します。

従業員のメンタルヘルスケアは、職場の生産性の低下防止につながります。メンタルヘルスケアをすることで、メンタルヘルス不調による欠勤や作業効率の低下の防止が期待できるためです。

メンタルヘルス不調が悪化した場合は、長期化して休職や離職につながることもあります。

従業員のパフォーマンスが落ちたり、欠員したりすることは職場の生産性の低下につながるため、防止することが重要です。

そのため、企業は産業医や保健師と連携し、職場環境の改善やメンタルヘルスケアを実施する体制を整えておきましょう。

メンタルヘルスケアとして職場環境の改善や組織開発をすることは、従業員の労働生活の質を高めることにつながります。

従業員の心の健康を保つことで、集中力や問題解決能力など、本来の力を発揮しやすくなり、活力の向上が期待できるためです。

メンタルヘルス不調に陥ると、判断力や集中力が低下しやすくなる傾向があります。そのため、メンタルヘルス不調に陥っていない従業員にもメンタルヘルスケアを実施し、予防していくことが重要です。

セルフケアやラインケアなどの研修を実施し、企業全体でメンタルヘルスケアを推進していくとよいでしょう。

メンタルヘルスケアを実施することで、経営リスクマネジメントも期待できます。

メンタルヘルス不調によって集中力や注意力が低下すると、事故やトラブルが起こりやすくなるため、企業の信頼が失墜することがあります。

たとえば、重機や危険物を取り扱う業務の場合は、従業員本人だけでなく顧客や同僚など、周囲の安全や健康をも脅かしかねません。

また、メンタルヘルス不調者への企業の対応が不適切で、メンタルヘルス不調を悪化させてしまった場合、労災請求や民事訴訟につながる場合もあります。

厚生労働省の資料によると、2019年度〜2023年度にかけて、労災請求数・決定数ともに増加傾向です。

(出典:厚生労働省「令和5年度 精神障害の労災補償状況」)

(出典:厚生労働省「令和5年度 精神障害の労災補償状況」)

また、企業には心の健康を守る「安全配慮義務」があります。従業員に対する安全配慮が不十分だとみなされ外部に知れ渡った場合、企業の社会的イメージダウンは避けられないでしょう。

従業員のメンタルヘルス不調の発生や悪化を防ぐことは、経営におけるリスク回避につながります。

【関連記事】安全配慮義務とは?違反しないために企業が取り組むべき必須ポイント徹底解説

メンタルヘルスケアを行うには、3つの段階に合った予防や取り組みが大切です。

メンタルヘルスケアを行うには、3つの段階に合った予防や取り組みが大切です。

| 一次予防(未然防止) | メンタルチェックなどを取り入れたり、従業員の意識を高めたりする段階。従業員の意識が高まることで、ストレスや病気を未然に防ぐ。 |

| 二次予防(早期発見と対応) | 自発的に相談できる窓口や面談機会を設ける段階。本格的な不調の前に早期発見することで、産業医からのアドバイスや配置転換などの対策を講じる。 |

| 三次予防(再発防止・復帰支援) | 職場への復帰を支援する段階。休職に陥った労働者のケアや仕事量を調整することで、無理のない職場復帰につなげる。 |

3つの段階を適切に行うことで、従業員の不調を未然に防ぐだけでなく、離職や病気の再発防止につながります。

企業でメンタルヘルスケアを実施していくためには、厚生労働省が示す「4つのケア」を継続的に実施することが重要です。

企業でメンタルヘルスケアを実施していくためには、厚生労働省が示す「4つのケア」を継続的に実施することが重要です。

たとえば、従業員によるセルフケアでは、十分な睡眠をとったり、運動によってストレスを緩和させたりするなど自身でメンタルヘルスをケアして、良好に保つことが挙げられます。

「4つのケア」の役割や具体的な取り組みは、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

【関連記事】4つのケアでメンタルヘルスケアを推進しよう!具体的な取り組み方法を解説

【参考】厚生労働省「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」

企業のメンタルヘルスケアの取り組み例としては、以下などが挙げられます。

企業のメンタルヘルスケアの取り組み例としては、以下などが挙げられます。

それぞれの内容について解説します。

ストレスチェックは、企業が取り組むべきメンタルヘルスケアの一つです。ストレスチェックの実施により、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見しやすくなります。

また、ストレスチェックの結果を部署や事業所ごとなど、集団単位で分析することで、集団ごとの問題点を洗い出せる点もメリットです。

ストレスチェックの導入手順や集団分析の方法は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

【関連記事】

ストレスチェックの集団分析の方法とは?開示範囲や分析結果別の対処方法も解説

企業のメンタルヘルスケアとして、社内相談窓口の設置を検討するとよいでしょう。

労働安全衛生法により事業者は、従業員の健康相談や健康保持を図るために必要な措置を講じることが努力義務とされています。「必要な措置」には、心の健康を保つための社内相談窓口の設置も含まれます。

また、パワーハラスメントによって、メンタルヘルス不調が発生することもあるため、パワーハラスメントへの対処も必要です。

労働施策総合推進法により、事業者にはパワハラの相談窓口の設置が義務づけられています。パワハラ相談窓口においては、法令で設置が義務づけられており、設置しない場合、指導や勧告の対象になります。

社内相談窓口の設置手順や注意点などは、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

【関連記事】

メンタルヘルスの社内相談窓口とは?設置手順や運用する際の注意点も解説

産業医はハラスメント防止にも対応できる?相談窓口における役割や注意点

【参考】

厚生労働省「メンタルヘルスに関する社内相談窓口設置のポイント」

厚生労働省「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」

e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

「4つのケア」の「事業場外資源によるケア」にあたるEAPは、会社の人に知られずにストレスの相談ができます。EAPには、以下の2種類があります。

| 種類 | 内容 |

| 内部EAP | 企業に常駐する産業医や産業保健スタッフなど |

| 外部EAP | 外部機関やサービスなど |

内部EAPと同時に、従業員が人間関係などの社内事情を気にせずに相談しやすい外部EAPの導入も検討するとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「EAP / 社員支援プログラム」

【関連記事】EAPとは?メンタルヘルス対策としての概要や導入メリットを解説

「心の健康づくり計画」を策定し、中長期的なプランで継続的かつ計画的に実施しましょう。

「心の健康づくり計画」とは、従業員のメンタルヘルスケアに関わる方針や取り組みを示したものです。厚生労働省は、企業に対し心の健康づくり計画を策定するよう推奨しています。

「心の健康づくり計画」に盛り込むべき内容や年間計画の作成方法は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

【関連記事】心の健康づくり計画とは?盛り込むべき内容やひな形を紹介

企業でメンタルヘルスケアを実施するときは、以下の流れで進めます。

企業でメンタルヘルスケアを実施するときは、以下の流れで進めます。

それぞれの内容を詳しく解説します。

【参考】厚生労働省「メンタルヘルスケアの具体的進め方」

従業員や管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対し、それぞれの職務に応じた教育研修や情報提供を実施します。

また、事業場内で教育研修担当者を養成し、従業員の要望によって研修を実施できる環境にしておくことも重要です。

それぞれの関係者がメンタルヘルスの重要性や基礎知識を学ぶことで、従業員のメンタルヘルス不調の予防につなげられます。

従業員の心の健康に関わる職場環境などを把握し、把握した結果をもとに改善しましょう。

従業員のメンタルヘルスは、職場環境のさまざまな要因から影響を受けます。たとえば、作業環境や労働時間、仕事の質と量、ハラスメント、人間関係などが要因になり得ます。

そのため、ストレスチェック制度や従業員からの意見聴取の結果を精査し、問題点を把握することが重要です。把握した内容を踏まえて職場環境を改善し、効果を追跡しましょう。

【関連記事】

産業医の職場巡視は法律上の義務!目的や頻度、チェック項目を解説

衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説

メンタルヘルス不調の従業員が発生した場合は、早期発見と適切な対応を図ることが重要です。

そのためには、次の3つに関する体制を整備する必要があります。

労働者による自発的な相談とセルフチェック

従業員が業務のストレスに関する悩みを相談できる社内窓口を設置するなど、従業員の相談に対応できる体制を整備しましょう。

常勤の産業医が窓口になるのが望ましいですが、選任した産業医が非常勤の場合は、人事管理担当者や衛生担当者が窓口となる場合もあります。

社内窓口への相談が難しいと感じる従業員もいるため、精神科クリニックなどの事業場外の機関を活用しましょう。事業場外の機関を利用し、従業員が安心して相談を受けられる環境を整備することも重要です。

また、ストレスに関する調査票や情報端末機器を活用して、セルフチェックを行える機会を提供することも効果的です。

管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応

管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等による相談対応を実施し、従業員のメンタルヘルス不調の予防や早期発見に努めましょう。

管理監督者は、日常的に従業員からの相談に対応するよう努めることが望ましいといえます。話をよく聴いたうえで適切な情報を提供し、必要に応じて産業医や産業保健スタッフ、外部サービスへの相談を促すことが重要です。

産業医を選任している事業所の場合は、従業員が面談の申込方法が分からずに相談できないことがないよう、産業医面談を受ける方法を周知しておきましょう。

【関連記事】

従業員のメンタルヘルス対策、産業医に依頼できることは?

【産業医寄稿】メンタルヘルス不調のサインかも!部下の様子がおかしい時の適切な対応について解説

EAPとは?メンタルヘルス対策としての概要や導入メリットを解説

労働者の家族による気づきや支援

従業員の家族に対しても、ストレスやメンタルヘルスケアについての基礎知識を提供したり、事業場のメンタルヘルス相談窓口などを案内したりしましょう。

メンタルヘルス不調により休職した従業員が、円滑に職場復帰し就業を継続するためには、衛生委員会等において調査・審議し、職場復帰支援プログラムを策定する必要があります。

職場復帰支援プログラムとは、休職する従業員の休業開始から通常業務への復帰までの流れを明確にしたプログラムです。

メンタルヘルス不調は再発してしまうことも少なくありません。そのため、主治医が職場復帰可能と判断してもすぐに職場復帰を決定せず、産業医などが当該従業員が業務できる状態であるかを評価する必要があります。

産業医面談を設定し、当該従業員や人事労務担当者なども含めて勤務時間や職場環境の調整などについて話し合い、職場復帰プランを制作しましょう。

職場復帰後は、時短勤務や業務軽減などの措置を実施し、徐々に通常業務へ戻す期間が必要です。管理監督者は、勤務上の配慮事項を従業員に伝え、職場復帰した従業員がスムーズに働けるよう配慮しましょう。

【関連記事】

従業員の再休職を防ぐには復職支援が必須!産業医との連携による支援の流れを解説

産業医の復職面談で使用する記録表の活用方法とは?

メンタルヘルスケアを実施している企業の取り組みを紹介します。従業員のメンタルヘルス対策を進めるうえで参考にしてください。

メンタルヘルスケアを実施している企業の取り組みを紹介します。従業員のメンタルヘルス対策を進めるうえで参考にしてください。

コンサルティング事業を展開するアビームコンサルティング株式会社では、2021年からレジリエンスによるセルフケアの推進や、ラインケアの浸透のために取り組みを実施しています。

同社では、ストレスへ適切に対処して早期に回復できるよう、2021年からレジリエンス力の強化を促しています。

実施している具体的な取り組みは、研修を開催しストレスに遭遇するケースを想定したグループワークです。

また、ラインケアでは、「所属部署」と「プロジェクト」の2つのラインがあることを考慮し、独自のマニュアルを作成して役割や対応を明確にしています。

その他に、従業員一人に対し役職者一人をカウンセラーにつけて相談しやすい体制を構築している点も特徴です。

【参考】厚生労働省「アビームコンサルティング株式会社(東京都中央区)」

【関連記事】レジリエンスとは?求められる背景や高める方法を解説

大阪ガス株式会社は、国内外でエネルギー事業を展開している企業です。同社では、事業場内産業保健スタッフなどによるケアをうまく活用し、従業員のメンタルヘルスケアを実施しています。

たとえば、高ストレス者の従業員に対し、面接指導の申出がない場合でも、担当の医療職の方が個別に電話・メールでフォローする取り組みを行っています。

また、外部の医療機関と連携して精神科の医師を企業に招き、従業員が受診できる体制を設けているのも特徴です。

他にも、ストレスチェックの集団分析を活かし、現場と意見交換をして対策を検討しています。意見交換を踏まえ、人事総務の部長や集団分析担当医療職などを交えて取り組み内容を決定し、職場環境の改善を行っています。

【参考】厚生労働省「大阪ガス株式会社(大阪府大阪市)」

大手住宅メーカーの北海道セキスイハイム株式会社では、健康推進室を新設し、保健師と産業医が連携して労働衛生の取り組みや管理機能を強化しています。

保健師がすべての拠点を巡回し、従業員と顔を合わせて話す機会を設けることで、相談しやすい環境を整えています。

また、社内イントラネットにオンラインやメールで相談可能なサイトを設け、同サイト内でメンタルヘルス研修を開催。

メンタルヘルス研修では、研修で覚えた知識を実践できるよう、自社で起こり得る事例を創作してグループワークを実施し、メンタルヘルス不調の理解を広めています。

【参考】厚生労働省「北海道セキスイハイム株式会社(北海道札幌市)」

製菓製造・販売する有楽製菓株式会社では、職場復帰支援の取り組みの見直しを実施しています。

同社では、メンタルヘルス不調から休業にいたった従業員が、職場復帰後に再休業してしまうことが課題でした。この課題を解消するために、以下の取り組みを行いました。

職場復帰についての主治医の意見を職場に反映しやすいよう、フォーマットを用意して記載してもらうよう工夫しています。たとえば、時間短縮や作業転換が必要かなど、配慮すべき内容に関わる項目を設けました。

数値の実績はまだないですが、職場復帰者の受け入れ体制を構築できたことや、職場での理解が進んでいることが実感できている状態です。

【参考】厚生労働省「有楽製菓株式会社 豊橋夢工場(愛知県豊橋市)」

金属素形材事業や産業機械事業を展開する株式会社北川鉄工所では、メンタルヘルス対策を強化しています。実施している取り組みは、ストレスチェックの実施や集団分析の結果を活用した職場環境改善です。

職場環境の改善は、管理職が集団分析結果を踏まえたアクションプランシートを作成し、具体的な取り組みを計画することから始めました。

加えて、より効果的に取り組めるよう、ストレスチェック実施者が講師となり、集団分析結果の見方や職場環境の改善方法についての講義も実施しています。

また、ストレスチェックの集団分析の結果、自社だけで解決することが難しい事案は、外部の専門機関へ改善を相談し対策を行っています。

【参考】厚生労働省「株式会社北川鉄工所(広島県府中市)」

従業員のメンタルヘルス不調のサインは、行動面と体調面から汲み取れる場合があります。

メンタルヘルスが不調の際に見られるサインを把握しておけば、早い段階で予防策を講じられます。従業員にどんな行動や様子が見られると要注意なのか理解しておきましょう。

管理監督者が従業員の様子を観察し、いつもと違う様子に気づくことは、メンタルヘルス対策の中でも重要です。

管理監督者が従業員の様子を観察し、いつもと違う様子に気づくことは、メンタルヘルス対策の中でも重要です。

いつもと違う様子とは、以下などが挙げられます。

たとえば、いつもは遅刻しない従業員の遅刻が増えたり、業務の報告や相談をせずミスが目立つようになったりしている場合は、メンタルヘルス不調が疑われます。

一緒に働く従業員の様子がいつもと違うと感じたら、メンタルヘルス不調に陥っていないか注意しましょう。

従業員の体調の変化が、メンタルヘルス不調と関連していることもあります。たとえば、従業員に以下のような状態が見られる場合は、メンタルヘルス不調に陥っている可能性があります。

従業員自身が体調の変化に気づいていない場合や、忙しさから体調不良を隠そうとしてしまうこともあります。

「最近元気なの?」とか「大丈夫?」というふうに聞いてしまうと、「はい、元気です」や「大丈夫です」と答えられてしまうことが多く、本当の体調や気持ちを知りにくくなってしまいます。

「昨日は何を食べたの?」とか、「昨日は何時に寝たの?」など、「はい/いいえ」では答えられない質問をしてみると、そこから具体的な状況がわかり、不調に気づけます。

メンタルヘルス不調で起こる精神疾患は、以下のとおりです。

メンタルヘルス不調で起こる精神疾患は、以下のとおりです。

それぞれ精神疾患の特徴を解説します。

うつ病は、ネガティブな感情が大きくなったり、集中力が欠如したりするなどの症状が現れる病気です。ストレスがかかる環境や本人の性格、服用している薬などが原因として挙げられます。

うつ病は複数の原因が重なって起きるため、まずはしっかりと休養をとることが推奨されます。

【関連記事】うつ病が疑われる従業員に行うべき産業医面談とは?泣く従業員への対処法も

パニック障害・不安障害は、突然動機やめまい、手足の震えなどの症状が起きる病気です。思いも寄らないときに症状が起きるため、精神的な不安が大きくなる特徴があります。考えられる原因は、以下のとおりです。

本人の不安感を軽減する精神療法が重要であり、周りの人が本人への関わり方を変えるなどの協力が必要です。

適応障害は、うつ症状に加えて、無断欠勤や暴飲暴食、危険運転など行動面に特徴が現れます。主な原因は、環境の変化や特定の出来事のストレスなどです。

うつと違い、ストレスの原因から遠ざかることで症状が落ち着きます。まずはストレスの原因を明らかにし、原因から離れることが重要です。

【関連記事】適応障害の従業員には休職を検討!復職サポートや対策を解説

睡眠障害は、不眠や睡眠中の病的な行動など、睡眠に関する症状が現れる病気です。生活習慣や薬の副作用など複数の要因が絡んでいることが多く、原因を特定してから治療する必要があります。

他の精神疾患につながったり、体の健康を損なったりする可能性があるため早めの治療が大切です。

【関連記事】睡眠障害に悩む社員がいるときはどうすればいい?企業ができる対策とは?

依存症は、気持ちや行動をコントロールできず、アルコールや薬物に依存してしまう病気です。放っておくと、依存の度合いが増して悪循環に陥るため、早期発見・治療が重要です。

メンタルヘルスに関する産業医の面談は、以下のものがあります。

メンタルヘルスに関する産業医の面談は、以下のものがあります。

それぞれの内容を解説します。

従業員からの希望があった場合やメンタルヘルス不調の疑いがある従業員に対し、産業医面談を実施します。

従業員本人が感じる、いつもと違う変化を整理することで、メンタルヘルスの不調を発見できる場合もあります。

メンタルヘルス不調は早期に発見し、対処することが重要であるため、従業員に産業医面談を受診してもらえるよう、受診しやすい環境の構築に努めましょう。

【関連記事】産業医面談が休職時に必要な理由とは?タイミングと復帰支援の方法を解説

復職判定面談は、休職中の従業員が復職可能か判断するために実施する産業医面談です。

休職者の主治医の判断で復職したものの、またすぐに休職してしまったり、十分に業務遂行できない状態であったりすることもあります。

そのようなケースを防ぐためには、定は主治医だけでなく、産業医とも面談を実施し、復職可否を判断することが必要です。

【関連記事】産業医の復職面談で使用する記録表の活用方法とは?

ストレスチェックの結果、高ストレスと診断され、面接指導を希望した従業員にて、産業医との面接をセッティングします。

メンタルヘルス不調は早期発見が重要であるため、面接指導を受けるよう促しましょう。

面接指導を行う産業医は、職場環境や会社の状況を把握することが求められます。そのため、産業医は従業員や会社との接点をつくり、最新の情報を共有している状態が望ましいでしょう。

産業医をアウトソーシングする場合でも、面接指導の経験が豊富な産業医に依頼することがおすすめです。

従業員のメンタルヘルスケアは、従業員の健康保持のためだけでなく、会社を成長させるためにも重要です。

従業員のメンタルヘルスケアは、従業員の健康保持のためだけでなく、会社を成長させるためにも重要です。

より効果的な対策を実施するには、厚生労働省の示すガイドラインの他に、他企業の事例を参考に取り組みを進めるとよいでしょう。

今回紹介した事例では、産業医や保健師と連携したメンタルヘルス研修の実施や、集団分析担当医療職によるストレスチェックの集団分析などが挙げられています。

従業員のメンタルヘルス不調を防ぐために、産業医と連携してメンタルヘルスケアに取り組みましょう。

エムスリーグループが提供する「職場のストレスチェックplus」のサービス資料です。 サービス内容のご案内、料金、ご契約までの流れを記載しています。 「サービスの導入で何ができるの?」 「産業保健体制の情報収集として知っておきたい」 など、今後のご検討のご参考にしていただけますと幸いです。

エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け