職場におけるメンタルヘルス対策はとても重要なテーマです。職場で産業医を選任している場合はしっかりと連携を取り、事業者としてできる限りのフォローをしていくことが大切です。従業員が健康的に働けるよう、担当者は対応をしっかりと理解しておきましょう。本記事では、企業の担当者として知っておきたい対応のポイントについて紹介します。

目次

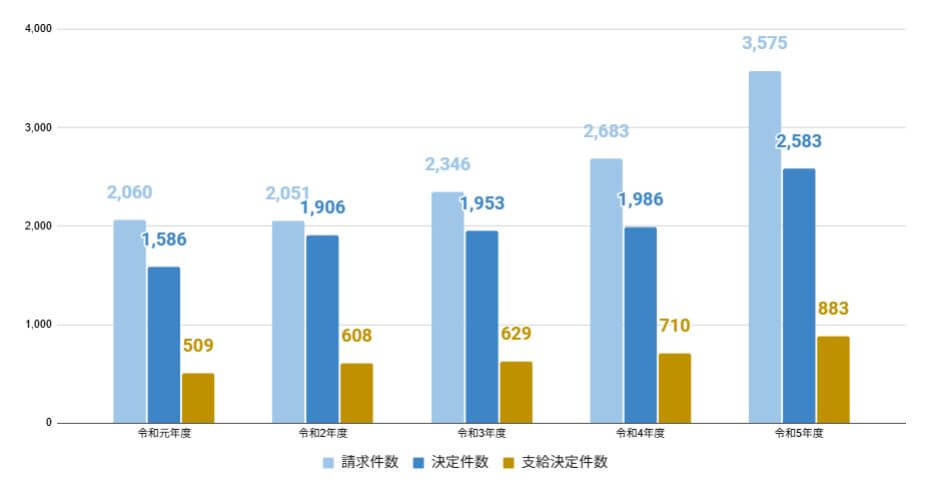

出典:厚生労働省「令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」より作成

精神障害を理由とする労働災害の請求件数および支給決定の件数は、過去5年間で一貫して増加傾向にあります(上図)。

令和5年度は請求件数が3,575件、支給決定件数は883件と過去最多の数を記録しており、この傾向は今後も続く可能性があります。

職場におけるメンタルヘルス対策は喫緊の課題となっており、人事等の担当者だけでなく、主治医や産業医との連携を取りつつ対策に取り組むことが重要です。

1つ目は、ストレスチェックで「高ストレス」という結果が出たときです。

ストレスチェックは従業員のメンタルヘルス不調などを未然に防ぐことを目的としています。高ストレス者には、その結果をきちんと本人に通知し、産業医と面談するかどうかを確認します。面談は強制ではないので、本人が面談を拒否することもあるでしょう。

しかし、企業としてはさらに不調が進む前に面談を行い、産業医とともに対応策を考えていくことが重要です。産業医面談の必要性などを伝え、なるべく産業医面談を受けてもらえるよう、本人と話し合いましょう。

【関連記事】

従業員が産業医の面談を拒否した場合はどうする?

ストレスチェックにおける産業医の面接指導―徹底解説

ストレスチェックは義務?高ストレス者に行う面接指導について解説!

2つ目は、従業員の中で長時間労働・過重労働をしている場合です。産業医面談は、必ずしも本人からの申し出が必要というわけではありません。そのため、長時間労働をしている従業員に気付いたときには、たとえ本人の希望がなかったとしても、一度産業医面談を受けてみるよう促すのが望ましいでしょう。

なお「長時間労働」とは、1カ月の時間外労働が80時間を超えた場合に適用されることを理解しておく必要があります。もちろん、それより短い労働時間であっても、従業員にとって業務負荷が大きいような場合には産業医面談をすすめるのがベストです。

【関連記事】

長時間労働者に産業医面談は必要! 長時間労働の基準、産業医面談の対象者や流れを解説

過重労働を防ぐためには?基礎知識と企業が取り組むべき対策

3つ目は、従業員本人が産業医面談を希望しているときです。従業員は、誰でも産業医面談を受けることができます。そのため、「面談をしてもらいたい」という従業員がいた場合は、何か相談事があるのだと考え、積極的に面談を設定するようにしましょう。

もし、産業医面談を受けさせないことで何か重大な問題が起きた場合には、企業は安全配慮義務を怠ったとみなされる可能性があります。

疾病や自殺などにつながった場合には、多額の損害賠償を支払うことになるケースもあります。企業の担当者は、なんらかの不調を抱えた従業員に対し、産業医面談を設定するタイミングを逃さないように注意しましょう。

【関連記事】安全配慮義務とは?違反しないために企業が取り組むべき必須ポイント徹底解説

「うつ病」が疑われる従業員がいる場合は、心療内科やメンタルクリニックなど医療機関の受診を勧めることも検討します。早期に受診をすることで、病状が悪化してしまう前に治療をスタートさせられるからです。

また、もしうつ病であった場合、診断書には「病名」や「休職が必要かどうか」また「休職が必要な場合の期間」を記載してもらうように伝えます。

企業としては、まず従業員を受診させることで病名や休職の必要性をはっきりさせ、その上で適切な対処をとることが重要です。

【関連記事】

【産業医寄稿】職場と精神科医の連携は休職開始時点から始まっている~実際の症例から~

【産業医寄稿】産業医と主治医の連携、メンタルヘルス不調者の復職で何が必要か

従業員に合意が取れた場合に限りますが、受診している医療機関の主治医と連携をとることも大切です。

自社に産業医が選任されている場合は、産業医を通じて主治医と連携することが理想的です。

主治医とのやりとりによって、病状がどの程度回復しているかを把握できるだけでなく、必要な配慮や本人の特性について知ることができます。

知り得た内容は配慮が必要な個人情報になりますので、職場での取り扱いには十分注意してください。人事担当者は、産業医を活用しその内容をもとに職場の環境改善に努めましょう。それにより「従業員の安全・健康に配慮する」という安全配慮義務を果たすことにもつながります。

うつ病の要因には、業務のストレスに関連するものもあれば、私生活におけるトラブルが元になっている可能性もありますが、働き方を含めた職場環境の見直しを行うことも検討しましょう。

産業医面談などの機会で、うつ病の原因が業務に関連するようなケースでは今一度、改善点がないか確認を行います。

たとえば以下のような問題が発生していないかを確認してください。

もし、これらの中から問題点が見つかった場合には、職場環境の改善に取り組むことが重要となります。

また、産業医面談の内容をふまえて、本人の特性に合わせた業務内容に変更することも有効です。

従業員が医療機関への受診を敬遠することも考えられますが、そのような場合には産業医面談を実施することも有効です。

うつ病が疑われる従業員がいた場合、企業としては産業医面談を受けてもらいたいと考えるものですが、従業員が産業医面談に前向きでない場合もあります。

理由としては、従業員が自身の不調に気付いていなかったり、産業医面談を受けることで不利益を被ることを恐れていたりといったことが考えられます。

従業員に無理強いすることなく、産業医面談を受けてもらう方法を解説します。

【関連記事】

従業員が産業医の面談を拒否した場合はどうする?

従業員に産業医面談を促すとき、最も大切なことは従業員のためを思って実施する、という気持ちを伝えてまずは安心してもらうことです。

メンタルヘルスの不調は本人が気付いていないケースが多くあります。そのため、いきなり面談をすすめられた場合には、ためらってしまう人のほうが多いでしょう。

ですので、心配している旨を言葉にして伝えることで「自分のことを心配してくれている人がいるのなら相談してみよう」という気持ちになりやすくなります。

また、産業医面談で話した内容が上司に伝わってしまったり、評価が落ちてしまったりすることを恐れる人もいます。

担当者は、面談の結果が評価に直接影響しないことや産業医には守秘義務があることを伝え、不安な気持ちを解消するよう努めましょう。

担当者は、従業員に産業医面談を受けさせるだけでなく、その後産業医としっかり連携をとっていくことが何より重要です。

「うつ病」などのメンタルヘルス不調では、特に「ミスや遅刻が多くてなんだかおかしい」にもかかわらず、大きな問題が起きているわけではないケースがたくさんあります。このような場合もふまえて、「病状の回復」と「就労」のどちらも成立させるためには、企業側と産業医の連携が欠かせません。

担当者は、現症・勤労状況・生活状況・事業場の懸念の4つのポイントについて産業医と情報共有を行うようにしましょう。

現症とは、従業員の現在の病状などです。「うつ病」に多いものとして抑うつ感や意欲の低下、不眠などがありますが、そのような症状が出ているのかどうか確認をします。また、薬を飲んでいるようであれば薬の種類と量も把握します。

なお、現症の確認は原則として産業医が行います。人事担当者は医師ではないので、症状の把握にも限界があります。本人から症状を無理に聞き出そうとするのではなく、従業員との会話の中で聞いた情報があれば産業医に共有するくらいにしてください。

勤労状況とは、勤務形態はどのようになっているのか、出張はどの程度あるのか、超過勤務はどれくらいあるのかなどの勤労状態全般を意味します。この内容については、担当者が現場に確認を行い、産業医に情報提供する場面も多いかもしれません。

また、本人が働く意欲はあるのか、仕事について関心はあるのかなどについても、面談で話した内容があれば共有を行います。そこには現場の人間関係についての悩みなどが出てくる場合もあります。

生活状況とは、睡眠がしっかりとれているか、バランスのとれた食事をきちんと摂取できているかなど、従業員の生活全般を指します。うつ病の症状によって生活状況に影響が出ている場合もあるので、生活状況の把握は重要です。

他にも、家事や育児、介護などを行っているのであれば、それがどの程度のものなのか産業医面談で確認する場合もあります。

事業場の懸念とは、企業として心配される事柄全般を示します。たとえば、症状に関していえば、「診断書では「うつ病」となっているが症状と照らし合わせるとどうなのか」「再発のリスクはあるのか」などです。仕事でいえば、「これまでと同じ仕事はできるのか」「当該従業員が休職することによる職場環境の変化が生じるか」などが挙げられます。

また、自殺など自傷行為におよぶ危険性についても産業医から意見をもらうのがベストです。産業医とは連携をとることが非常に大切ですが、一方が情報を得るだけでは連携とはいえません。担当者は、産業医面談にいたる前の従業員の職場での様子や仕事上の負荷などの確認を行い、情報提供をするようにしましょう。

【関連記事】

華麗なる連携プレーで、メンタル不調の兆しをキャッチ!―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.4

「うつ病」が疑われる従業員へのケアについて考えていると、産業医面談やうつ病と会社の関わりについて細かな疑問が湧いてくるのではないでしょうか。ここからは、従業員をケアする側が気になる事柄について解説します。

産業医のカウンセリングは「産業医面談」として行われます。産業医面談で相談できる内容には、仕事の悩みだけでなくメンタルヘルスに関することも含まれます。そのため、産業医にカウンセリングを頼んでも問題ありません。

ただし、産業医は投薬などの医療行為を行わないので、従業員がうつ病などを患っていた場合、産業医のカウンセリングだけでは不十分です。

治療が必要であれば産業医とは別に主治医を見つける必要があります。メンタルクリニックなどとの連携はなるべく早く行うようにしてください。

【関連記事】

従業員のメンタルヘルス対策、産業医に依頼できることは?

精神科医ではない産業医でも、メンタルヘルス対応できる? 各自の役割と対応を解説

「うつ病」と診断された場合でも、うつ病であることを従業員が会社に報告する法律上の義務はありません。自身の病気はプライバシーにあたるので、報告するかどうかは本人の意志を尊重する必要があります。

ただし、病気を理由に休職するときなどに診断書を見せることを就業規則で定めている場合には、診断書の提出を求めることができます。

【関連記事】

従業員がメンタルヘルス不調や身体疾患で休職したら―産業医による面談を活用しよう!

うつ病が疑われる従業員には、適切に産業医面談を設け、企業と産業医、主治医が連携をとっていくことが重要です。

しかし、企業には、それ以外にもできる限りのことを行っていくことが求められています。

そのためにも医療機関の受診を勧めることや、場合によっては職場環境の改善に努めることも必要になってくるでしょう。担当者は、メンタルヘルス不調の従業員が出た場合の企業の役割をしっかりと理解しておくことが大切です。

エムスリーキャリア・エムスリーグループが展開する健康経営サービスについてまとめた資料です。 健康経営の関心の高まりや健康経営を疎かにするリスクについても解説しています。

本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け