「ヒヤリハット」という言葉を聞いたことはありますか。職場での重大な災害や事故を防ぐために有効な、小さなミスの発見のことです。今回はヒヤリハットが発生する主な原因、ヒヤリハットの具体例について解説します。

目次

「ヒヤリハット」とは、重大な災害や事故までは至らずとも、それに直結してもおかしくない一歩手前の出来事を「発見」することです。名前の通り、突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッとしたりすることを指します。

ヒヤリハットが起こるのは、製造業や建設業、看護、介護の仕事だけではありません。具体的な事例については後述しますが、オフィスなど、一見事故とは関係なさそうな職場でもヒヤリハットが起こっています。まずは「私の業種・職種は労働災害や事故、ヒヤリハットとは関係がない」という認識を改めることから始めましょう。

アクシデントは、事故や不慮の出来事を意味し、既に何か起きてしまっている状態です。

インシデントは、事故が発生する可能性・状況を指します。また、インシデントには体験・発見していない場合も含まれるので、誰も気付いていないケースもあります。

前述の通り、ヒヤリハットは重大な災害や事故は発生しておらず、その要因になる発見や出来事を指します。つまり、ヒヤリハットはアクシデントにつながる一歩手前の状態であり、ヒヤリハットを徹底することでアクシデントを防止することにつながります。

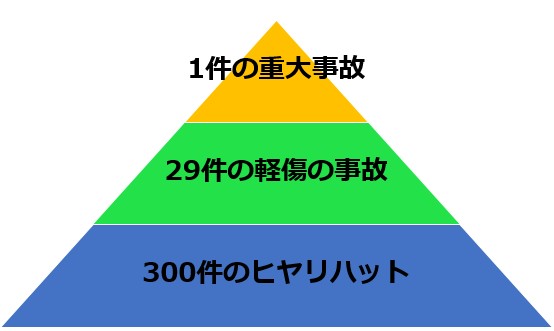

「ハインリッヒの法則」とは、労働災害における経験則(実際の経験から導き出された法則)のひとつです。法則名は発見者のハーバート・ウィリアム・ハインリッヒに由来しており、重大な事故1件が発生する背後には、29件の軽傷の事故があり、さらその背景には300件のヒヤリハットがあるという内容です。別名、「ハインリッヒの災害トライアングル定理」または「傷害四角錐」とも呼ばれるこの法則は100年ほど前に導き出されましたが、今なお事故防止に有効と言われています。

この法則の通り、取り返しのつかない重大な事故を防ぐには、軽微なミスを見逃さないことが大切です。軽微な事故やエラーが発生したら、都度、その原因をしっかりと調査し、改善することで重大な事故を防ぐことができます。

図:「ハインリッヒの法則」の図解。ヒヤリハットが一番多く起きていて、

軽傷の事故、重大な事故とピラミッド状になっています。

メンタル面の不注意は、ヒヤリハットの原因として多くあげられます。

例えば、時間に余裕がない、納期に間に合いそうにないといった焦りから、確認事項を怠る、作業を簡略化した結果、ヒヤリハットが起こるケースがあります。また、ルーティン作業は「いつものことだから大丈夫」と油断が生じて、注意力が散漫になりがちです。時間に余裕を持ったスケジューリング、慣れている業務をおざなりにしない、といった心がけでヒヤリハットを防ぐことができます。

必要な情報共有がされていない、報連相が守られていない、といったコミュニケーション不足は、ヒヤリハットを招きます。また、従業員間で認識に齟齬があるにもかかわらず、誤った行動でヒヤリハットが起こるケースもあります。

特に、テレワークが中心の企業はどうしてもコミュニケーションが不足しがちになるため、チーム間での確認、進捗共有といった時間を5~10分でもいいので確保するようにしましょう。入社間もない社員に対しても、注意が必要です。誰に何を確認すればいいかわからない、ヒヤリハットにつながりやすい作業を認識できていないことが考えられます。必要に応じて、入職時の教育体制について見直してみましょう。

「5S」を徹底することで、ヒヤリハットの回避につながります。

5Sとは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字をとった、職場環境の改善と生産性向上をめざす活動です。

整理:不要なものを処分する

整頓:必要なものを使いやすい場所に置く

清掃:きれいに清掃する

清潔:身体や服装を含め、職場を清潔に保つ

しつけ:業務上のルールなどの指導

作業スペースが不要なもので溢れている、必要な道具が見つからない、作業環境が汚れていて不衛生というような職場では、ヒヤリハットがいつ起こってもおかしくありません。労働環境の改善、定期的な点検をすることで、ヒヤリハットを未然に防ぎましょう。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

この項目では業種別に、ヒヤリハットの具体例を挙げて解説します。

なお、今回ご紹介する内容以外にもヒヤリハットには様々な例があります。自分の業種・職種ではどのようなヒヤリハットが起こっているのか、インターネットや書籍などで調べることも重大事故を防ぐ対策として有効です。自分の職場でも同じような出来事が起きてないか、参考にしてみてください。

製造業は、機械を使う事故が起きやすい業種です。また、単純作業が多い場合は、作業に慣れ、気を抜いてしまった時が思わぬ事故につながりかねません。

画像引用元:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

状況

作業場を歩いていたところ、フォークリフトが方向転換でバックしてきたため、激突しそうになった。

原因

作業者がフォークリフトの作業場を自由に行き来できる状態にあった。また、フォークリフトの誘導員を配置せず、作業計画が十分に定められていなかった。

対策

・フォークリフトの作業場に労働者を立ち入らせない

・フォークリフトの作業計画を定めた上で周知する

・フォークリフト運行時には誘導員を配置する

建築業では大きな建築素材や機械を頻繁に取り扱います。また、工具でけがをすることも多いので、取り扱いには注意が必要です。

画像引用元:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

状況

基礎工事の資材置場で鋼材を持ち上げようとしたところワイヤーが切れ、鋼材が落下してしまった。

原因

鋼材2本をクレーンで吊り上げトラックの荷台に移す作業を行っていた時に、鋼材を吊っていたワイヤーが切れて落下した。

対策

・鋼材の重さに耐えられるワイヤーを使う

・鉄材が落ちないようにしっかりと固定する

・1本ずつなどできるだけ少量で吊り上げる

運輸業は他業種と比べて、車に乗っている時間が圧倒的に多い職業です。そのため、交通事故には特に注意しましょう。

画像引用元:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

状況

トラックで多数の小物を搬入。その荷卸しを行うために、脚立をトラック後方に設置して作業を行っていた。運転手は荷卸し作業者と作業終了を確認した後、運転台に行き、トラックを出口のほうへバックさせた時、脚立を片付けに来た作業者を轢きそうになった。

原因

運転手は、自分が運転席に戻る間に、脚立が片付けられていると思っていたが、作業終了後の最終点検が行われておらず、入船方式で駐車しており、道路に出るまでの誘導者がいなかった。また、トラックの陰で両サイドミラーに写ってなかった。

対策

・トラックをバックさせるときは、上下、周辺、通路などの状況を必ず確認する

・トラック等大型車は、道路に出るときに誘導者が居ない場合は出船方式で駐車する

小売業は作業内容が多岐にわたるため、現場間での事例共有をしっかりする必要があります。危険な道具を扱うことも多いため、注意しましょう。

画像引用元:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

状況

パン工房の作業台で食パンをスライスする際、手で食パンを押しながらスライスしていたため、指がスライサーの刃に接触しそうになった。

原因

押し板を使わず、手で食パンを押しながらスライスしていた

対策

・スライサーを使用するときは、押し板を使ってパンを押し出す

・決められた道具をきちんと使用する

介護職のヒヤリハットは職員だけでなく、介護対象の高齢者や障がい者を巻き込む恐れがあります。介護対象者は受け身などアクシデントに対応できない方もいるので特に注意が必要です。

画像引用元:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

状況

デイサービスの送迎業務中、車いすに乗った利用者のリフト付ワゴン車からの降車を介助していた。リフト上下ボタンを操作しリフトを下げていたところ、利用者の見守りに集中していたため、足の爪先がリフトと地面の間に挟まれそうになった。

原因

利用者の見守りに集中し、リフトの着地点に立っていることに気がつかなかった。

対策

・リフトの操作時には、安全な立ち位置であることを十分確認する

・リフトの操作手順書を作成し(もしくは、リフト付ワゴン車の取扱説明書に従い)、送迎を担当する職員に十分な安全衛生教育を行う

危険が少なそうなオフィスですが、ヒヤリハットの事例は起きています。工場や介護などの仕事と違い、安全意識に欠けることが課題です。安全教育や指導の機会が少ないので、ヒヤリハットが起きた時は原因と対策をしっかり考えましょう。

画像引用元:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

状況

事務所において、高さ2.5mほどのキャビネットに並べてある資料をとろうとキャスター付の椅子の上に乗ったところ、椅子が動いてバランスを崩し、転落しそうになってしまった。

原因

手が届かない高さのキャビネットから資料をとる際、キャスター付の椅子を踏み台代わりに使用した。

対策

・キャビネットの高い位置にある資料・書籍などをとろうとするときは、椅子を踏み台代わりに使用せず、踏み台、または開き止め金具をしっかり架けた脚立などを使用する

・キャビネットは壁にしっかり固定する

実際に、自身がヒヤリハットを経験した時は報告することが大切です。

ヒヤリハットは報告しなければ、上司や同僚と共有できません。つまり、いかに報告するかが最初の課題です。

現在、日本にはヒヤリハットに関する法律がないため、報告義務や報告書の書式、保管期間などはそれぞれの企業で異なります。その中でも労働災害や重大な事故につながる危険性のある業種・職種の企業は、ヒヤリハット報告を徹底しているところが多いようです。

ヒヤリハット報告の目的は重大な事故を防ぐことです。「軽微なミスだからこのくらい大丈夫」「今回はたまたま起こった」と考えて報告しないことが一番危険で、小さなヒヤリハットこそ報告して原因と対策を考えることが重要です。

また、「ハインリッヒの法則」で示されているように、重大な事故1件の背景には、300件のヒヤリハットがあることから、事故防止のためにはできるだけ多くのヒヤリハットを報告してもらうことが重要です。

ヒヤリハットを正しく、今後に役立つように報告するにはどうすればよいのでしょうか。具体的には、以下の点に注意して報告しましょう。

ヒヤリハットは発生した現場だけでなく、本社や他の事業所にも共有することがあります。そのため、誰にでもわかるように、ヒヤリハットが起こった担当部署では常識と思われる専門用語や略語も、かみ砕いて書くことが大切です。

また、ヒヤリハットが起こった時の状況は、知らない人でもわかるように、客観的かつ具体的に書くことも大切です。そのためにはいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうしたという5W1Hを盛り込むことが有効です。とにかく分かりやすく記載することを心がけましょう。

ヒヤリハット報告はミスをした報告者を責めるためではなく、重大な事故を防ぐことが目的です。そのため、ヒヤリハットが起こった時は重大な事故を防ぐための糸口を見つけてくれたと考えましょう。また、対策を考える時も「〇〇さんが気を付ける」といった個人のせいにせず、根本的な原因を考えることが大切です。報告者を責めない環境であればヒヤリハット報告を提出しやすくなります。

いくらヒヤリハットを報告する環境が整っていても、報告書の提出だけでは無意味になってしまいます。ヒヤリハット報告が提出されたら会社内に周知する、同じことが起こらないように原因を探り、対策をとることが大切です。そのために会議の時間を作る、ヒヤリハットについて話し合うことも有効な取り組みとなります。

ヒヤリハット報告の目的や重要性は理解できても、報告書の作成は手間と時間がかかるため、定着が難しいことがあります。その際の工夫点を確認しましょう。

報告する時間がないほど忙しい職場では、ヒヤリハットが発生した時、報告したくてもできません。その場合、業務中にヒヤリハットを報告するための専用の時間をとることが効果的です。現在行われている朝礼や夕礼に組み込む、定例会議の議題に盛り込むなど、無理のないところから始めるのがいいでしょう。

ヒヤリハット報告は自分のミスを上司や同僚に伝えることなので勇気が入ります。また、評価が下がるのではないか、懲罰の対象になるのではないかと心配する社員もいるでしょう。その対策として、ヒヤリハットを報告しても評価などが下がらないことを明言しましょう。なかなか報告が上がらない場合は、責任者や上司が積極的に報告することも効果的です。安心してヒヤリハットを報告できる体制・雰囲気づくりが大切です。

ヒヤリハット報告を書きたくても書き方がわからない、文章を書くのが苦手という場合も考えられます。その場合、適切な書き方を指導する、書き方について聞かれたときは答えられるようにするなど、工夫しておきましょう。マニュアルや報告見本を作成しておくことも報告しやすい環境づくりに有効です。

ヒヤリハットを報告するフォーマットが難解、書く分量が多いなど、書くこと自体が難しいと誰も書いてくれないかもしれません。詳しく具体的に書くことは大切ですが、フォーマットの内容は必要最低限にしましょう。丸をつけるだけの選択式を増やして、自由記述を減らすのも一案です。

今回はヒヤリハットについて解説しました。ヒヤリハットは身近に起きており、大きな事故の元です。どんな職場でも起こる可能性がありますが、ヒヤリハット自体は軽微なミスで、怪我などの被害もないため、対策を怠ってしまうこともあります。

しかし、ハインリッヒの法則によるところの重大な事故1件、もしくは29件の軽傷事故の背景には300件のヒヤリハットがあることを改めて認識しましょう。事故防止のためにはどんな些細なヒヤリハットでも報告、共有して職場を改善していくことが重要です。今回ご紹介したヒヤリハット例や対策を参考にして、安全な職場づくりに役立ててください。

オフィスワーク中心の企業の人事担当者様や衛生管理担当者様に向けてExcel形式の「職場巡視チェックシート」をご用意いたしました。職場巡視をする際のチェック項目をまとめておりますので、初めて巡視を行う企業様はもちろん、より効果的、効率的に進めるにあたってお役立ていただけます。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け