大人の発達障害について近年、注目が集まっています。

大人の発達障害とは、どのような特性があって、一緒に仕事をしていく上でどのようなことに気をつければよいのでしょうか。

ここでは、大人の発達障害について、その特性や業務上で配慮を行うと良い点、向いている仕事について解説していきます。

目次

文部科学省では発達障害の定義を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」としています。つまり、生まれつきみられる脳機能の発達の偏りにより、幼少期から生きづらさを感じる状態のことです。

発達障害といっても、いくつかの種類があります。それぞれの特徴は、以下の通りです。

| 発達障害の種類 | 主な症状 | サイン |

| 自閉スペクトラム障害(ASD) | ・集中力がない

・じっとしていられない ・衝動的に行動する ・同じ行動を繰り返す ・コミュニケーションをとるのが苦手 |

・目が合わない

・後追いしない ・指差ししない ・同年代の子に興味を示さない ・こだわりが強い ・言葉の発達が遅い |

| 注意欠如・多動性障害(ADHD) | ・落ち着きがない

・じっとしていられない ・しゃべりすぎる ・順番を待てない ・注意力が足りない |

・不注意でミスを起こしやすい

・授業中にじっとしていられない |

| 学習障害(LD) | ・読字障害

・書字障害 |

・読み書きが苦手

・計算することが苦手 |

発達障害と診断されたら、その障害の種類に合わせて適切にサポートする必要があります。しかし、障害ごとの症状は重なっている部分もあるため、どの種類の障害なのかを明確に診断するのは困難です。大事なのは、その人が何の障害をもっているかよりも、その人が苦手とするものや困りごとを解決できるようサポートすることです。

【参考】

文部科学省「特別支援教育について」

厚生労働省 e-ヘルスネット「ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」

厚生労働省 e-ヘルスネット「ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療」

厚生労働省 e-ヘルスネット「学習障害(限局性学習症)」

大人になってから発達障害に気付くケースが増えています。近年、「大人の発達障害」とよく耳にしますが、これは大人になってから発達障害になるわけではありません。

そもそも、発達障害は生まれながら脳の機能発達の偏りによって生じるものです。そのため、幼少期から何かしらの症状があらわれていたはずです。しかし、家族や友人などによってうまくカバーされたまま成長すると、「おっちょこちょい」「忘れん坊」としか思われないケースが多いです。

発達障害の方が大人になり働き出すと、職場でミスを繰り返したりコミュニケーションが取れなかったりなど、症状による影響が顕著になってあらわれます。周りからは「空気が読めない」「仕事ができない」というレッテルを貼られてしまい、本人も生きづらさを感じてしまうことが多くあります。

診断前は自分が発達障害とは思ってもみないので、「できない自分が悪い」と必要以上に責めてしまう人は少なくありません。その結果、精神的ストレスによってうつや不安障害などの二次障害を起こすこともあります。

大人の発達障害で起こり得る合併症は、主に以下の3つです。

それぞれ解説するので、参考にしてください。

気分障害とは、気分の波が激しい精神疾患の一群です。具体的には、うつ病や双極性障害などが挙げられます。気分の落ち込みや何も楽しめないなどの精神的症状、食欲低下や不眠などの身体的症状があらわれるのが特徴です。

なかでも、双極性障害は、ADHDやASDの発達障害と診断された人にみられやすい合併症です。「仕事でミスが多く上司や同僚から厳しく注意される」「コミュニケーションがうまくとれず周りに敬遠されている」などの状況が続くと、心理的なストレスから気分障害を発症します。

精神疾患とは、心理的な問題によって感情や行動に影響を及ぼす疾患のことです。具体的には、不安障害やパーソナリティ障害、依存症などが挙げられます。精神疾患を発症すると不安発作によってパニックが起きたり、アルコールやギャンブルなどに依存したりするため、生活にも支障をきたすでしょう。

とくに、パーソナリティ障害においては、ものごとの考え方やコミュニケーションが他の人と違うことに悩み、ネガティブな思考を抱くことで不安や恐怖に襲われ自傷行為をしてしまうこともあります。いずれも生きづらさによってあらわれる症状です。

睡眠障害とは、夜間に眠れない不眠症や日中に眠気に襲われる過眠症などを総称した障害のことです。発達障害と睡眠障害は併存率が高いですが、その理由は明らかとなっていません。

しかし、発達障害は生活リズムを乱すこともあるため、脳の中枢神経になんらかの影響を与え、睡眠の質を妨げているのではないかと考えられています。

出典:武田薬品工業株式会社「大人の発達障害ナビ」

「大人の発達障害」と同じくらい聞き慣れた言葉に「グレーゾーン」があります。グレーゾーンとは発達障害の特性がみられるものの、診断基準を満たしていない状態のことです。

発達障害を診断する際は、数値など明確な基準はありません。そのため、医師も疑わしい患者に対しては、発達障害の傾向があるとしか診断できないのです。

グレーゾーンであれば発達障害の人よりも症状は軽いため、困難は少ないと思われがちです。しかし、理解や支援が得られにくく、グレーゾーンならではの悩みを抱えています。また、仕事や対人関係でトラブルが生じても自分を責める傾向にあるため、うつ病や不安障害などの二次的な障害が生じる可能性があります。

厚生労働省では、障害者の雇用を推進する取り組みを行っています。障害に関係なく誰もが社会参加できる「共生社会」の実現が目的として、障害者雇用率制度を導入しました。

障害者雇用率制度とは、すべての事業主に対して、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用するよう義務付けた制度のことです。法定雇用率は民間企業が2.3%、国・地方公共団体が2.6%、都道府県などの教育委員会が2.5%です。

たとえば、常時雇用している従業員が300人の民間企業の場合は、「300人×2.3%(法定雇用率)=6.9人」となります。小数点以下は切り捨てになるので、雇用義務がある障害者の人数は6人以上です。雇用義務を果たさない事業主に対してはハローワークから行政指導が入るため、事業主としても無視することはできません。

なお、大人の発達障害者の就業・雇用状況については、厚生労働省就業安定局が報告書を作成しています。

障害者の雇用の促進等に関する法律により、法定雇用率が徐々に引き上げられるのに伴って、障害者の雇用数も増加しています。

2018年6月時点の推計では、約39,000人でした。

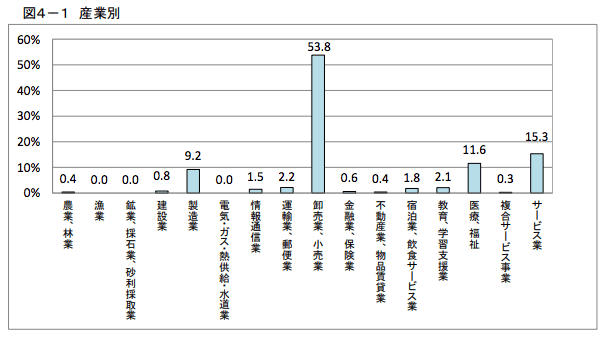

産業別にみると、卸売・小売業やサービス業で多くなっています。

【出典】厚生労働省:平成 30 年度障害者雇用実態調査結果(PDF_21枚目・資料19ページ)

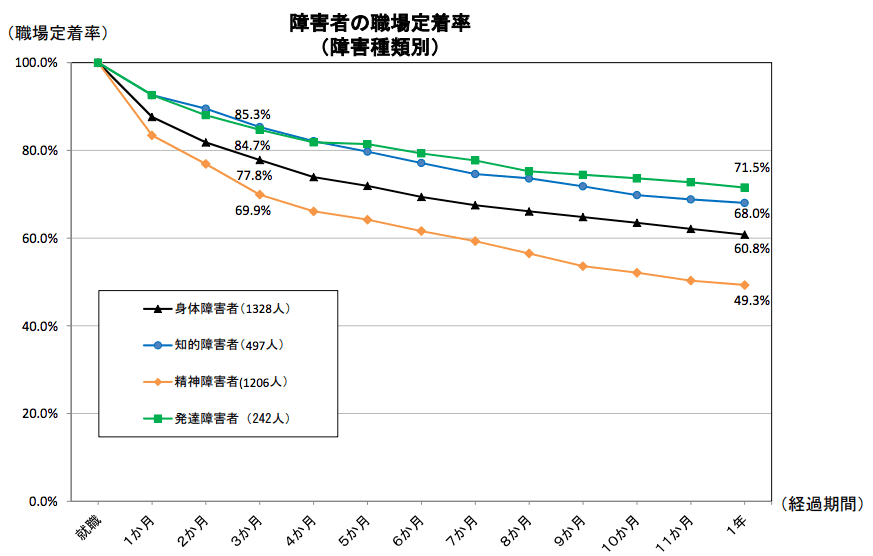

発達障害者の職場定着状況についてみると、発達障害者の1年後の職場定着率が比較的安定しています(71.5%)。

これは、他の障害よりも高い値でした(知的障害者68.0%、身体障害者60.8%、精神障害者49.3%)。

【出典】厚生労働省:障害者雇用の現状等(PDF_22枚目、スライド21ページ目)

【参考】厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」

次に、発達障害の主な症状と特性、職場で配慮したいポイントについて説明していきます。

次に、発達障害の主な症状と特性、職場で配慮したいポイントについて説明していきます。

ただし、発達障害は症状や特性が個人個人で異なりますので、本人をよく知る専門家やご家族に、職場でのサポートのコツを聞くことも重要です。

ASDの方は、社会的なコミュニケーションや他者とのよい関係を築くことが難しいという特性があります。

限定された反復する行動・興味・活動も特性の1つです。

このため、興味や関心が狭い範囲に限定されやすく、行動・動作へのこだわりが見られることもあります。

また、感覚に対して敏感、逆に鈍感なことがあります。

このような感覚が、芸術的な才能に繋がることもあります。

ただし、ASDの方の状態は多種多様ですので、個々のニーズに合った配慮が必要になることが多くあります。

ASDの具体的な特性・症状

コミュニケーションに困難を抱えている場合が多いので、情報を伝えるときには、肯定的、具体的、視覚的な伝え方の工夫が必要になります。

たとえば、言葉で伝える際には、抽象的表現を使わず、「○○をしましょう」と具体的でシンプルな言葉を使ったり、図・イラストなどを使った説明を掲示したりすることで、情報が適切に伝わりやすくなります。

関心範囲が狭いこともあり、業務がマルチタスクになると業務を取り回すことが難しくなってしまいます。

シングルタスク化したり、明確な優先順位を付けたりする支援が必要です。

また、複数のステップがある業務においても、それぞれをスモールステップ化し、支援することで、よりスムーズな業務に変化させることが可能です。感覚過敏がある場合は、感覚の入力が過度にならないような配慮を工夫しましょう。

たとえば、音に対する過敏性があれば、イヤーマフや耳栓の着用の許可をしましょう。

業務の説明時には口頭で説明するだけではなく、ホワイトボードなどを活用し、文字情報も加えるとよいでしょう。

学習障害は、単に学校の教科の学習が苦手ということではありません。

知的な遅れなどがなく、教育環境も整っていて、ご本人が努力しているにもかかわらず、ある特定の領域で学習に困難があるような障害です。

具体的には、学習に関わる能力を「読む・聞く・話す・書く・計算する・推論する」といった6つの領域に分けたときに、1つ以上に困難があります。

LD/ SLDの具体的な特性・症状

苦手で困難を伴う領域の能力があったとしても、逆に得意な領域もあります。

得意な部分を積極的に使うことで、業務に必要な情報を理解したり、伝達したりすることが容易にできる配慮があると望ましいです。

たとえば、文字を読むことに困難がある場合には、文字を大きく表示したり、行間を上げたりすることが助けになります。最近では、ITツールの補助をうまく利用することで、苦手な能力領域を補助したり、形式を変えたりする配慮も考えられます。

ADHDは、「不注意」と「多動・衝動性」を主な特性とします。

不注意は一つの事柄への集中が続かないため、ケアレスミスが多くなります。

一方で、興味を持つことや好きなことに対しては、積極的に取組むことができます。

他動・衝動性は、じっとしていることが苦手であったり、衝動的な発言・行動がみられたりする特性があります。このような特性は、良い方向に働くと「優れた行動力」にもなり得ます。

一般に、大人になると多動性は目立たなくなりますので、相対的に不注意が目立つようになります。

ADHDの具体的な特性・症状

大人のADHDは、どちらかというと不注意に起因する特性が目立ちます。

気が散りにくい座席の位置を設定したり、整理整頓しやすいように棚・デスクに工夫したりすることが助けになります。

また、ADHDの特性のために、「どんなにがんばってもうまくいかない自分」という否定的な自己イメージを持ちやすく、職場において辛い思いを抱えていることがあります。

これらの気分の落ち込み・不安感から、こころの症状を合併することもあります。ストレスに対するケア(セルフケアやラインケア)ができるような体制作りが重要です。

上記の他にも、DCD(発達性強調運動障害)といった障害があります。

これには、縄跳びやラジオ体操のように、複数の動作を1つにまとめる動作(協調的運動)がぎこちない、あるいは全身運動や手先の操作がとても不器用といった特性があります。

具体的な特性・症状

動きがスムーズでなかったとしても、それを笑ったり、ひやかしたりしないことが重要です。

うまくできる動作を活用することで、職場において活躍できる環境や業務を探しましょう。

いろいろな障害がある方にとって働きやすい環境とするために、障害の特性を理解した上で職場環境を整備することが重要です。

大人の発達障害の方に向けた配慮は、本人達のためだけではなく、他の方の働きやすさにも繋がることが多くあります。

しかし、「あなたは『○○』という発達障害だから、△△ができないですよね?だから□□という配慮をします」というように、本人の意向をふまえず、周囲が独断で決めることは望ましくありません。

本人や本人をよく知る支援者・ご家族を交えながら、企業側・職場で共に働く従業員とも対話し、配慮内容を検討することが必要です。

発達障害を持つ従業員に対して何らかの配慮をする場合、本人の同意の下で、どのような理由でどのような配慮が行われているのか、同僚への説明を行う必要があります。

周囲の同僚から見て、特定の人だけ優遇しているように映ってしまうと、部署の士気の低下に繋がってしまいかねないためです。

ここでは、発達障害のある同僚にどのように接したらよいのかについて、いくつか例を挙げながら説明します。

以下の内容は発達障害の特性を考えた上での対応でもありますが、一般にコミュニケーションが活発で、風通しの良い職場環境としても共通する事柄です。うまく活用していきましょう。

出勤時、とくに採用後の初出勤日の声掛けをどのようにしたら良いのか迷ってしまいがちですが、他の従業員と同様に挨拶から始めましょう。

発達障害の特性、そして緊張によることから、すぐに挨拶の返事が来ないかもしれませんが、周囲から挨拶され、職場に歓迎されていることが伝われば、次第に緊張が和らぐ場合があります。

発達障害(とくにASD)の特性の一つとして、自分のやり方へのこだわりがあります。

仕事においても、マニュアルや手順書とは異なった自己流の方法で行ってしまう場合があります。

仕事の進め方が通常と異なるため、仕事のミスが発生していても、他の同僚が仕事のミスをフォローしている場合もあるかと思います。

そのような場合、本人は職場内の雰囲気を読み取ることが難しいため、行動を改める機会がなくなってしまいます。そのため、「こうしてほしい」と本人が理解できるように声をかける必要があります。

労働災害事故に直結しそうな危険性や緊急性が高い場合には、直接声をかけ、仕事の進め方を確認することが必要です。

ただし、この時に大声にならないように注意してください。

注意の内容も抽象的な説明ではうまく伝わりませんので、具体的な説明になるように心がけましょう。

危険性や緊急性が低い業務に従事している場合には、上司や管理者に様子を伝え、仕事の進め方に関して必要な対応を検討します。そして、その結果を上司や管理者から本人に指示や説明を行います。

これは、仕事の指示や説明が複数の関係者から行われると、混乱してしまったり、内容が伝わらなかったりするためです。

発達障害の人にとって苦手なことは、努力してもできるようになるわけではありません。苦手とする業務を任せた場合、仕事の進みが遅く、周りに迷惑をかけてしまうことがあります。本人は努力しているにもかかわらず結果が伴わないため、周囲からは「なまけている」「力が足りない」と思われてしまう可能性があります。

発達障害の従業員に対しては苦手なものを克服させるのではなく、得意とするものを任せることが重要です。業務が円滑に進むようになれば、「自分のせいで業務が遅れた」などと自分を責めることがなくなるでしょう。

まず、何か困っていることがあるのかどうかを確認するために、声をかけるのが望ましい対応です。

もし困っていることがあれば、内容に応じて解決方法や誰に相談する場が良いのかを一緒に考えるとよいでしょう。

逆に、とくに困っていないということであれば、すぐに対応できることはありませんが、念のため上司や管理者に気づいた状況について報告しておくことが必要です。

職場が慌ただしくなる時期には、感覚過敏などの特性がある方は、周囲を過剰に気にしてしまったり、集中力が続かなくなってしまったりすることがあります。

そのような様子が見て取れた場合には、状況についての見通しが分かると安心に繋がる場合がありますので、現状を説明したり、図などを活用し、目で見える形で提示したりすると良いでしょう。

書字に時間がかかるという特性(学習障害など)は、本人の努力によって、急にスピードが速くなることはありません。そのため、予め書面を用意し、口頭でその書面の補足を行うように説明方法を変更するといった配慮を検討しましょう。

発達障害の特性によっては、休憩時間の過ごし方へのこだわりや執着が強くあるかもしれませんので、無理にランチや会話に誘うことは避けた方が良いでしょう。

そのため、「もしよかったら」という前提をもってコミュニケーションの輪に加わるように声を掛けましょう。本人の気持ちを尊重することが重要です。

明らかな職場ルールの違反であったり、周囲の人も迷惑そうにしていたりすれば、大きな声にならないようにしながら声をかけてください。

発達障害の特性として、明文化されていないルールやマナーなどへの対応が難しい場合があります。

ですので、単に注意や苦情を伝えるだけでなく、ルールに反していることを説明した上で、具体的にどのようにすれば良いかを提案するなどが必要です。

ここまでにいくつかの状況を上げて説明しましたが、障害の特性を踏まえつつも、一般的な同僚と同じように接するようにしましょう。

その上で、うまく接することができない場合は、職場内の指導・管理担当者等に相談が必要です。トラブルに発展しかねないような場合、個人で抱え込む必要はありませんので、職場内外の専門家を巻き込んで、解決するように対応して下さい。

職場に発達障害の従業員がいる場合、企業はその従業員が働きやすい環境を整えなければなりません。環境を整える方法の一つとして、産業医による面談があります。

産業医面談は、従業員の心身の健康を把握するために実施される面談です。定期的に行うことで、発達障害の従業員がストレスや働きづらさを感じていないか確認できます。また、産業医という専門知識を持った第三者が面談を行うため、上司や同僚には言いにくいことも打ち明けやすいでしょう。

【関連記事】

産業医面談は義務?利用基準7タイプと企業担当者が注意すべきポイント

発達障害があると、その特性によって苦手な事柄がありますが、得意な事柄もあり、それが強みになります。

発達障害があると、その特性によって苦手な事柄がありますが、得意な事柄もあり、それが強みになります。

ここでは、そのような強みを活かしやすい仕事や職業について例を示します。

ただ、ここで示すのは一例です。

発達障害の方に全てに当てはまるわけではありませんので、最終的には個人個人の特性を考慮する必要があります。

ASDの方は、社会性の弱さやこだわりの強さが仕事を行う上で不都合になることがあります。

一方で、興味がある分野について集中できることや完成度へのこだわりが、仕事では強みにもなります。

一人で興味のある分野で黙々と集中して作業を行うような仕事に就いた場合、大きなつまずきを経験することがないかもしれません。

| 仕事の特徴 | 具体的な仕事の例 |

| 自分の興味を発信できる仕事 | 編集者、記者、カメラマン |

| デザイナー系の仕事 | WEBデザイナー、クリエイター、イラストレーター |

| アーティスト系の仕事 | 漫画家、作家、声優、スタイリスト、アニメーター |

| 興味のある専門分野に特化できる仕事 | 研究者、調理師、インストラクター、整備工 |

【出典】

株式会社Kaien

大人のASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群・広汎性発達障害など)

発達障害に向く仕事・働き方 ADHD(注意欠如多動性障害)編

発達障害に向く仕事・働き方 ASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群)編

atGP

発達障害のある方でも向いている・できる仕事について解説!

働きやすい職場にするためには、大人の発達障害の特性を理解し、それに対して適切な配慮が必要です。

企業側の配慮を押しつけるのではなく、ご本人や関係者を交えた話し合いによって、検討してくことが重要です。

ただし、職場のリソースには限界がありますので、必要と考えられる適切な配慮が難しい場合には、職場内外の専門家からアドバイスを受ける必要があります。

一般に発達障害というとネガティブなイメージのようにも聞こえますが、職場環境の整備がうまくできれば、特性の強みを活かした仕事を行うことができます。

発達障害を持つ従業員の特性を理解し、働きやすい環境整備に取り組みましょう。

主な産業医紹介会社のサービス内容、料金等を比較表にまとめました。相見積もりや稟議にお使いいただけます。 主な比較項目 登録医師/産業医の人数 料金 主な対応エリア オンライン対応の有無 紹介会社選びのご相談はこちら 費用等について無料相談も受け付けております。カレンダーから日程をご予約ください。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け