過労死等の労災は年々増え続けており、その対策は企業にとって喫緊の課題となっています。過労死を防止するためには、企業と労働者の双方が協力し、多角的な取り組みを進めることが不可欠です。

本記事では、過労死を取り巻く現状や労災基準と合わせ、過労死防止の対応策を紹介します。

目次

.png)

出典:厚生労働省「令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

令和6年度の過労死に関するデータは、現状の深刻さを浮き彫りにしています。過労死等に関する労災の請求件数は4,810件、決定件数は4,312件に達し、いずれも前年度を大幅に上回りました。

このことから、過労死の危険にさらされている労働者が依然として多数存在し、問題が深刻化していることを示しています。

特に憂慮すべきは、死亡や自殺(未遂を含む)の支給決定件数が159件と、前年度から21件増加したことです。これは、過労死によって命を失うケースが減るどころか増えているという、厳しい現実を突きつけており、企業における対策は喫緊の課題といえます。

国、企業、そして労働者一人ひとりがこの問題に真摯に向き合い、実効性のある対策を講じることで、過労死ゼロ社会の実現を目指していく必要があります。

過労死等防止対策推進法(第2条)では、過労死等を次のように定義しています。

つまり、過労死とは過重な労働による心身の負担やストレスが原因で命を落とすことや疾患・障害を患うことです。

なお、1978年に「過労死」の定義がまとめられて以降、社会に広く認識されるようになりました。これについては国としても、働き方改革を推進するなど改善策を打ち出してきましたが、過労死に関連した労災は依然として多く存在しています。

出典:厚生労働省「しごとより、いのち」

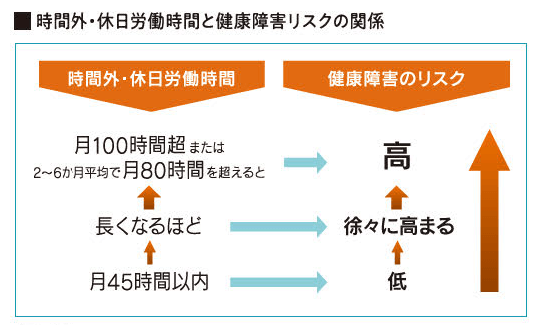

過労死として労災に認定される基準として、いわゆる「過労死ライン」というものがあります。これは厚生労働省が定めたもので、以下のようになっています。

労災の認定基準は、病気の発症の前にこれらの労働実態があったか、という点がひとつの判断要素とされます。

ただし「過労死ライン」の時間に到達していなくとも、労働災害として認定されるケースもあります。

過重労働の詳細はこちらの関連記事にて解説しています。

過労死を防ぐために厚生労働省が推奨している取り組みは以下の6つです。

一つずつ紹介しますので、さらに詳しく知りたい方は関連記事や周辺情報をご覧ください。

労働者の健康と安全を守るため、企業としてはまず、労働時間を正確に把握することが重要です。現在は勤怠管理システムを利用する企業も多く、導入することも検討しましょう。

労働時間を把握した上で、時間外・休日労働協定(36協定)の内容を労働者全員に周知し、長時間労働を抑制する意識を高めましょう。

特に、週60時間以上の労働者がいない状態を目指し、労働時間の管理を徹底することが、長時間労働による健康障害を防ぐための具体的な対策となります。

・関連記事:「過重労働の基礎知識と対策・36協定」

過重労働による健康障害を防止するためには、事業者だけでなく、労働者自身も協力して取り組むことが重要です。

まず、事業主は、労働者の健康づくりを積極的に支援する必要があります。例としては、衛生委員会などの機会を活用し、産業医による衛生教育や健康診断を積極的に活用します。労働者の健康状態を把握・管理することが求められます。

一方、労働者自身も自らの健康管理に努めることが不可欠です。こちらも産業医からの指導や教育を通じて、睡眠をはじめとする生活習慣を見直し、セルフケアなどで心身の健康を維持するよう努めることが、過重労働による健康障害を防ぐことにつながります。

・関連記事:「衛生委員会の基礎知識と活用方法」

働き方の見直しはできていますか?

過重労働を防ぐために、事業主は従業員がワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境づくりを推進することが求められます。

使用者と労働者が互いに話し合い、計画的に年次有給休暇が取得できる仕組みづくりなど、働き方の改善に組織全体で取り組むことが重要です。

自宅でも業務に取り組める部署や担当者の場合はリモートワークを取り入れることも良いでしょう。

その他にも、ノー残業デーの実施や勤務間インターバル制度を導入します。またこれにより、個人の健康維持だけでなく、生産性の向上にもつながるでしょう。

・関連記事:「勤務間インターバル制度の要点とメリット」

メンタルヘルス対策の推進も、過労死を防ぐために重要となります。

まず、労働者自身がストレスチェックを活用して自身のストレス状況を認識し、セルフケアに努めることが重要です。

事業主も同じく、積極的に取組を推進する必要があります。例えば、ストレスチェックの集団分析結果を活かし、職場におけるストレスの発生要因を発見・改善することで、労働者が働きやすい環境を整えることが対策になります。

・関連記事:ストレスチェック集団分析の活用についてはこちらでも解説しています。

2022年4月より、職場におけるパワーハラスメント防止対策が中小企業も含めた全ての企業に義務付けられました。

事業主は、ハラスメントの予防から再発防止まで一連の対策を講じる必要があります。予防策として、衛生委員会などでハラスメントをテーマに取り上げ、従業員のリテラシーを向上させたり、研修を開催したりすることが効果的です。

また、ハラスメントに気づいた労働者や周囲の人が相談窓口へ連絡するなど、関係者が協力し合うことで問題解決につながります。すべての従業員が安心して働ける職場環境を築くために、ハラスメント防止への取り組みは不可欠です。

・関連記事:「産業医と連携したハラスメント対策」

相談窓口には、社内の担当者(産業医や衛生管理者など)が対応するものに加え、外部の専門機関と連携する方法もあります。

具体的な設置方法としては、衛生委員会で方針を決定し、相談窓口の担当者を明確にすること、そして相談方法(対面、電話、メールなど)を複数用意し、従業員に周知することが効果的です。

これにより、相談のハードルを下げ、早期の問題発見と解決につなげることができます。

また、「過労死防止月間」の11月には、「過重労働解消相談ダイヤル」も実施されます。これは無料で利用できる電話相談窓口で、労働基準監督官が対応してくれます。

・

・

・

過労死を防ぐためには、企業と労働者双方の協力が不可欠です。

労働時間の適切な管理をはじめ、健康診断やメンタルヘルス対策の活用、働き方の見直し、ハラスメント防止、そして相談体制の整備など、多角的な取り組みが求められます。

特に、過労死の危険を示す「過労死ライン」や、相談窓口の存在を知ることで、早期の問題発見と解決につなげることができます。企業全体でこれらの対策を推進し、過労死ゼロ社会の実現を目指しましょう。

エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け