働き方改革関連法改正によって生じる物流業の2024年問題により、2024年4月1日以降トラックドライバーの働き方に大きな変化が生じます。

本記事では、働き方改革関連法の改正内容や法改正に伴う物流業への影響、取るべき対策などについて解説します。

目次

物流業の2024年問題とは、働き方改革関連法改正に伴う時間外労働の規制強化が、物流業にも適用されることで生じる問題のことです。

2024年4月1日より、物流にかかわるトラックドライバーは時間外労働が制限されたり、拘束時間の上限規制が強化されたりすることになります。

法改正に伴い、トラックドライバーは働き方に変化が生じるため、輸送能力に不足が生じ、従来のように荷物が運べなくなるのではないかと懸念されています。

物流業(自動車運転業務)では、2024年4月から以下の働き方改革関連法の改正事項が適用されます。

上記の改正により時間外労働の大幅な削減が求められるため、事業者は対応を迫られます。それぞれの改正事項について詳しく見ていきましょう。

物流業界ではこれまで、特別条項付きの36協定を労使間で締結することで、上限なく時間外労働を行えました。しかし2024年4月1日以降は、特別条項付きの36協定を締結していても、年960時間を超えた時間外労働はできなくなります。

なお、他業界で規制されている以下の内容については、物流業界には適用されません。

上限規制を超えて従業員を働かせた場合は、労働基準法違反とみなされ「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

【参考】厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

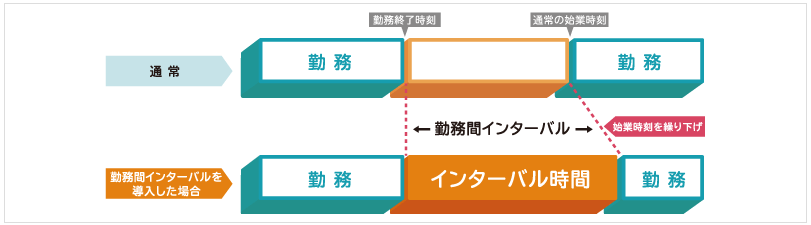

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から翌日の始業時刻の間に9~11時間のインターバルを設ける勤務制度のことです。長時間勤務が続く従業員の健康に悪影響を与えるのを防ぎ、あわせてワーク・ライフ・バランスを確保するために設けられました。

「労働時間等設定改善法」(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正され、勤務間インターバル制度の導入が企業の努力義務となりました。企業規模に関係なくすべての企業に適用されますが、罰則はありません。

ただし、運送・物流業の労働条件の向上を図るために厚生労働省が設けた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下、改善基準)」では、インターバル時間は「継続8時間以上」とされています。

改善基準は改正され、2024年4月からはインターバル時間は「継続11時間を基本とし9時間を下回らない」となります。終業時間が夜22時の場合の翌日出勤時間は、従来のインターバル時間8時間ならば翌朝6時以降ですが、改正後は翌朝9時以降になります。

(勤務間インターバル制度のイメージ図)

【出典】厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト「勤務間インターバル制度について」

【参考】厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」

【関連記事】勤務間インターバル制度とは?推奨休息時間や導入のメリットを解説

2024年1月より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が適用され、運転者の拘束時間に制限がかかります。

具体的な制限内容は以下のとおりです。

| 2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 | |

| 1日の拘束時間 | 継続8時間 | 継続11時間を基本とし、9時間下限

※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、まとまった休息を取れるよう例外を規定 |

| 1ヶ月の拘束時間 | 原則293時間

最大320時間

|

原則284時間

最大310時間 (1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで) ※284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しないこと ※月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める |

| 1年の拘束時間 | 原則3,516時間 | 原則3,300時間以内

※労使協定締結の場合、年間3,400時間までに延長が可能 |

(出典:厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」)

「拘束時間」とは、労働時間だけでなく仮眠や休憩時間を含めた、始業時刻から終業時刻までの時間を指します。

始業時刻から24時間以内に翌日分の始業が始まる場合、翌日の拘束時間分も重複してカウントされる点に注意が必要です。

従来の改善基準告示では、連続して運転する時間が4時間を超えそうな場合は「非運転時間を確保すること」と定められていました。そのため、運転さえしていなければ荷物の積み込みや卸しなどの作業は可能でした。

しかし、2024年4月1日以降は、連続運転時間の上限は4時間のまま、運転中断時には「原則として休憩を与える」と改正されるため、積み込みなどの作業はできなくなります。

例外として、サービスエリアやパーキングエリアに駐停車できないなどやむを得ない場合は、連続運転時間を4時間30分まで延長が可能です。

【参考】厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」

物流業で働き方改革が求められている背景は以下の3つです。

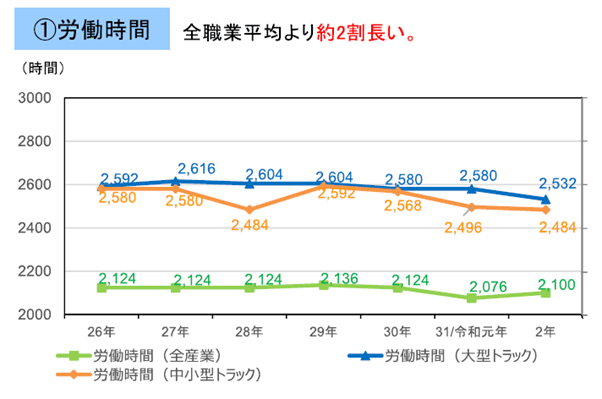

物流業に働き方改革が求められる背景の一つが、長時間労働の常態化です。国土交通省の調査によると、物流業の労働時間は、全職種の平均労働時間と比較して約20%も長いとの結果が出ています。

(出典:国土交通省「最近のトラック運送事業に関する取組みについて」)

労働時間が長い原因には、EC事業の急成長により、一人当たりが取り扱う荷物が急増したことが考えられます。

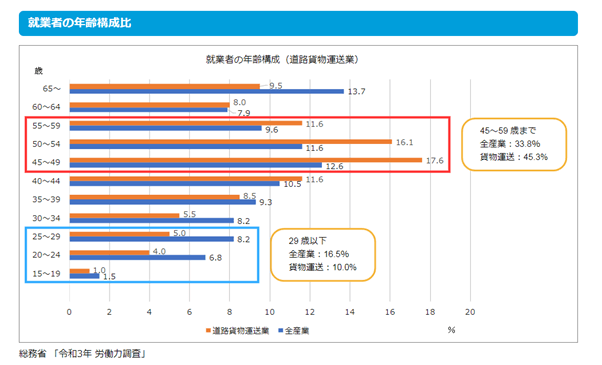

労働者の高齢化により、業界全体の持続的な発展に課題を抱えている点も、働き方改革が求められる背景の一つです。

厚生労働省の調べによると、全産業における45~49歳の就業者の割合は33.8%であるのに対して、運送業は45.3%となっています。

反対に、29歳以下の就業者の割合は全産業平均は16.5%なのに対して、運送業は10.0%です。

(出典:自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「統計から見る運転者の仕事」)

物流業で高齢化が進む原因には、長時間労働や低賃金などのイメージが強く、若者が敬遠していることなどが考えられます。

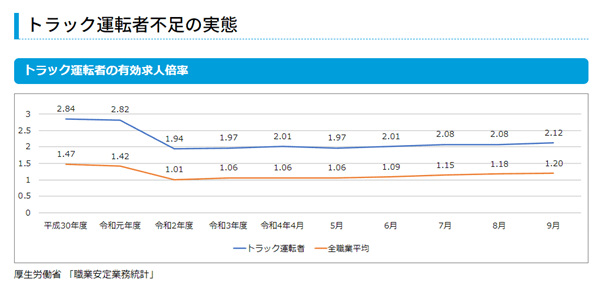

物流業界では、ドライバーの高齢化や長時間勤務などの労働条件が厳しいことから、人材不足が深刻化しています。

実際、令和元年以降は全職業に比べて2倍近い有効求人数がある状況が続いており、非常に厳しい状況です。

(出典:厚生労働省「統計から見る運転者の仕事」)

新たな人材を獲得するためには、労働環境の改善が急務であることから、働き方改革が求められています。

働き方改革が物流業に与える影響は以下の3つです。

効果的な対策を実施するためにも、具体的にどのような影響が生じるのか把握しておきましょう。

働き方改革によってドライバーの労働時間が制限されることにより、ドライバー一人あたりが運べる荷物量が減る可能性が高いです。

その結果、運ぶべき荷物量に対する必要人員を確保できなくなり、引き受けられない荷物が増えてしまう可能性があります。

今までと変わらない十分な荷物量を請け負うためには、人員の拡充や効率的なドライバー管理などの対策が必要です。

従来と同じ人員で営業する場合、運べる荷物量が少なくなることから、売上が減少する可能性があります。

仮に人員の増加で補おうとすると、採用コストや教育コストがかかる上に、社会保険料などの労務コストも増加します。そのため、以前と同じ売上を出せたとしても利益は減少する可能性が高いです。

また、2023年4月より中小企業であっても、月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払う必要があります。そのため、できる限り増員を抑えつつ売上をだせるよう、積極的に業務効率化に取り組むことが重要です。

【参考】厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます」

働き方改革はドライバーの身体的負担が減る反面、収入も減少します。

また、利益の減少によってベース給与が下がるなど、ドライバーだけでなく企業に所属する全社員に影響を与える可能性もあります。

長時間労働による残業手当が魅力と感じているドライバーも少なくありません。そのため、収入面を重視するドライバーが他業界へ転職する、新入社員を募集しても集まらないなどの事態に陥る可能性があります。

働き方改革をふまえて物流業が取り組むべきことには、以下などが挙げられます。

それぞれの取り組みについて解説します。

2024年4月1日からの働き方改革に対応するには、業務の効率化について考える必要があります。

業務効率化において、とくに効果的なのが業務をサポートするシステムの導入です。近年では、物流業界に合わせたシステムが多く提供されており、導入によってこれまでの作業を大きく削減可能です。

輸配送管理システムとは、荷物が出荷されてから届くまでの計画立案やマネジメント、問合せ対応をサポートするシステムです。

具体的には、以下のような機能が搭載されています。

| 機能名 | 概要 |

| 配車管理 | 納品先や納品時間、荷物量などのデータから、配送に最低限必要な車両や、最短で配送できるルートの構築などを行える機能 |

| 輸配送管理 | GPSにより、リアルタイムで車両の位置や道路状況の把握ができる機能 |

| 運賃計算 | 運送距離・時間などの基本要素だけでなく、地域や時期、時間などの状況を加味した運賃を計算する機能 |

システムの導入により積載率の向上や業務の標準化などの効果を得られます。

トラック予約受付システムとは、物流拠点や港湾などで生じる荷物の受け渡し業務の予約・受付を行い、バース運営を効率化するためのシステムです。

システムの導入により荷待ち時間を減らせるため、長時間労働となる要因の一つである荷受けの待機時間を短縮できます。予想のしづらい待機時間を減らせれば、計画的に配送が行えます。

物流業の特性に応じた勤怠管理システムを導入することで、より効率的な勤怠管理が可能です。

近年では、デジタコ連携をはじめ物流業に特化したシステムも多く提供されています。

ただし、システムによって特徴や料金は異なるので、企業規模や求める機能を考慮したうえで選ぶとよいでしょう。

運送伝票や受領書のデジタル化も業務効率化に効果的です。受領データのデジタル化には、以下のメリットがあります。

また、AI-OCRと呼ばれる光学文字認識機能をもつ機器を利用することで、FAXで受け取った手書きの伝票や受領書もすぐにデジタル化が可能です。

【参考】国土交通省「中小物流事業者のための物流業務のデジタル化の手引き」

物流業でドライバーが不足している要因の一つが、長期間労働などの過酷な労働環境です。そのため、現状を変えずに従業員を増やしても条件面で満足できずに離職してしまう可能性があります。

長期的に働いてくれる人員を確保するためにも、交代制を導入する、ベースとなる給料を上げるなど働きやすい環境を整えたうえで人材を確保することが重要です。

今まで通りの輸送量を維持するためには、配送方式の変更も検討しましょう。2024年問題の解決につながる配送方式には、以下の3つが挙げられます。

自社の配送方式に課題を感じている場合は、ぜひ参考にしてください。

中継輸送は、一つの行程を一人のドライバーではなく、複数人のドライバーで分担する輸送方式です。

集荷エリアと納品エリアの間に中継拠点を置き輸送を分担することで、ドライバーが輸送する距離が削減されるため、ドライバーの日帰り勤務が可能になります。

ドライバーの負担や拘束時間が低減されることから、働きやすい労働環境の実現を目指せる方法として注目されています。

ミルクラン方式とは、サプライヤーが発注側に荷物を輸送するのではなく、発注側が車両を手配し、点在するサプライヤーを巡回してモノを集める方式です。

サプライヤー側にとっては輸送コストを削減できる点、発注側にとっては検品コストを下げられる点がメリットです。

ハブアンドスポークとは、中心拠点であるハブから各地の分散拠点であるスポークへ荷物を輸送する方法です。

代表的なのは空港を利用した方法で、荷物を一度空港に集め空港からトラックで各地の倉庫へ輸送します。

ハブアンドスポークの導入により配送距離の短縮や長時間労働の削減、積載効率の向上などのメリットが得られます。

運送・物流業の中で働き方改革に取り組む企業の事例を紹介します。

新雪運輸株式会社は、低温食品物流を中心にした運送事業とサードパーティロジスティック事業を行う会社です。デジタル化による業務の効率化によって、時間外労働時間を2年で約39%も削減しました。

具体的には、セーフティーレコーダー(ドライブレコーダーとデジタコの機能)を全車に導入し、デジタコによる運行日報の自動化、勤怠管理などにより業務を効率化しました。

また、リモート会議や社員の交流を図る向上委員会を設置し、職場の問題点を話し合う場も用意しています。

働き方改革で残業時間が減ったことにより、事故も減少し従業員の定着率も高まりました。

【参考】厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE STUDY 中小企業の取り組み事例」

群馬小型運送株式会社は、雇用を確保しながら業務を効率化することによって時間外労働の削減に成功しています。

雇用確保の具体的な取り組みは、高卒ドライバーを含めた新卒採用の強化・育成、および定年延長により経験豊富なベテランドライバーの確保です。新人を増やしキャリアのある従業員が支える体制を構築しました。

加えて、女性専用のパウダールームを設けるなど、女性が働きやすい環境の整備にも取り組んでいます。

また、スマホアプリを使った情報共有やデジタコを全車両に装備するなど、業務の効率化を図っています。

加えて、事前申請をしないと残業ができない仕組みを作るなど、時間外労働の削減に向けた意識改革も同時に行っています。これらの改革によって、年齢や性別を問わず働きやすい職場環境が実現しました。

【参考】厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE STUDY 中小企業の取り組み事例」

働き方改革により、トラックドライバーは従来のような長時間労働ができなくなります。そのため、企業がこれまでの輸送量を維持するためには、デジタル化の推進や労働環境の改善、配送方法の変更などに取り組んでいく必要があります。

本記事を参考に、2024年4月以降も適切に運営できる環境を整えておきましょう。

【関連記事】過重労働を防ぐためには?基礎知識と企業が取り組むべき対策

【関連記事】【長時間労働者への産業医面談とは】どこから「長時間労働」?「産業医面談」って何をするの?

エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け