2024年4月1日より、労働安全衛生規則の改正によって化学物質管理者の選任が必須となりました。対象となるのは、リスクアセスメント対象物質を扱う事業場です。

対象物質を扱う事業場は、改正内容を正しく理解して化学物質管理者を選任し、適切に業務を遂行してもらう必要があります。

本記事では、化学物質管理者の選任義務化の背景や仕事内容、講習のカリキュラムについて解説します。

目次

化学物質管理者とは、事業場において労働災害を引き起こす危険のある化学物質を特定し、適切に取り扱うよう管理・指導する者です。

化学物質管理者とは、事業場において労働災害を引き起こす危険のある化学物質を特定し、適切に取り扱うよう管理・指導する者です。

化学物質管理者に関しては、労働安全衛生規則が改正される前から定義されていましたが、選任義務については言及されていませんでした。

しかし、今回新たな化学物質規制の体系のもとに、事業場において化学物質の管理などを担う者として位置付けられました。

潜在的なリスクを迅速に見つけ取り除くことが義務付けられている事業場では、化学物質管理者を選任しなければなりません。

化学物質管理者の選任が義務化された背景には、化学物質を原因とする労災の増加が挙げられます。

化学物質管理者の選任が義務化された背景には、化学物質を原因とする労災の増加が挙げられます。

現在、国内の事業場で取り扱っている化学物質は数万種類あるといわれており、数が膨大すぎるゆえに、危険性の高い物質も規制されていない状態が続いていました。

結果、規制されていない物質の危険性が従業員に十分に伝わらなかったことなどから、労災の多発につながったことが考えられます。

厚生労働省の調査によると、2014年から2023年までの10年間で、化学物質を取り扱っている最中に発生した労災は年間500件前後で推移しています。

食料品製造業や化学工業での労災が多く、洗浄作業に使用する洗剤や、原料の身体への付着による負傷などが原因とのことです。

このような現状を踏まえ労働者を守るために、国は新たに化学物質の規制に関する基準を設けました。事業者はその基準内で化学物質を取り扱う義務を負うものの、その対応方法は選任した化学物質管理者に任せることになったのです。

【参考】

厚生労働省「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」

厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」

2022年5月、厚生労働省は化学物質による労災を防止するために、労働安全衛生規則等の内容を改正しました。

2022年5月、厚生労働省は化学物質による労災を防止するために、労働安全衛生規則等の内容を改正しました。

具体的には、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、譲渡提供する事業場ごとに、化学物質管理者を選任することを義務付けています。これによって、化学物質の適切な取り扱いの周知や管理体制の強化が期待できます。

また、以下の項目についても改正後の労働安全衛生規則に盛り込まれました。

【参考】厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」

化学物質管理者の主な仕事内容は、以下のとおりです。

化学物質管理者の主な仕事内容は、以下のとおりです。

1.ラベル表示、安全データシート(SDS)交付の管理

2.リスクアセスメントの推進・管理

3.リスクアセスメントの結果にもとづいたばく露防止の推進

4.リスクアセスメントの対象物による労働災害の発生に備えた対応

5.リスクアセスメント結果の記録と従業員への周知

6.ばく露防止対策の実施状況の管理

7.リスクアセスメントやばく露防止対策に関する従業員の教育

それぞれの仕事内容について解説します。

【参考】厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」

化学物質管理者の仕事は、取り扱っている化学物質の危険性を周知するためのラベルや安全データシート(SDS)の交付を管理することです。

SDSとは、「安全データシート」のSafety Data Sheetの頭文字をとったものです。事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡、または提供する際に交付する文書で、化学物質の危険有害性情報が記載されています。

日本国内では3つの法律「化管法」「安衛法」「毒劇法」にてそれぞれ指定物質と提供の義務が別々に定められています。どの法律の指定物質であるかによってSDS交付義務が変化するため、都度適切な対応を選択しなければなりません。

事業者が実施するリスクアセスメントを主導し進捗を管理することは、化学物質管理者の仕事の一つです。具体的には、以下の事項を実施します。

・対象物質の確認

・対象物質の取扱い状況の確認

・リスクアセスメントの実施内容の決定と評価

・従業員にリスクアセスメントの実施

・リスクアセスメントの結果を従業員に周知

リスクアセスメントにもとづいて事業者が実施するばく露防止措置を、化学物質管理者が管理します。

ばく露防止措置とは、化学物質に触れる可能性がある場合に、防護手袋や防塵マスクを着用するなど、従業員が安全に就業できるようにすることです。化学物質管理者が管理するべき事項は、以下の2つがあります。

・ばく露防止の対策方法の選定

・ばく露防止対策の管理

リスクアセスメントの対象物が原因で労働災害が発生した場合の対応策を講じておくことも、化学物質管理者の仕事に含まれます。労働災害に備えるために実施する業務は、以下のとおりです。

・労働災害が発生した際の対応をマニュアル化

・マニュアルにもとづいた訓練の実施・管理

マニュアルに定める事項には、労働災害が起きた場合の避難経路や救護活動の内容、有害物質の除去または除染作業の取り決めなどが挙げられます。

リスクアセスメントを実施した結果を記録して従業員に周知することも、化学物質管理者が対応する仕事です。

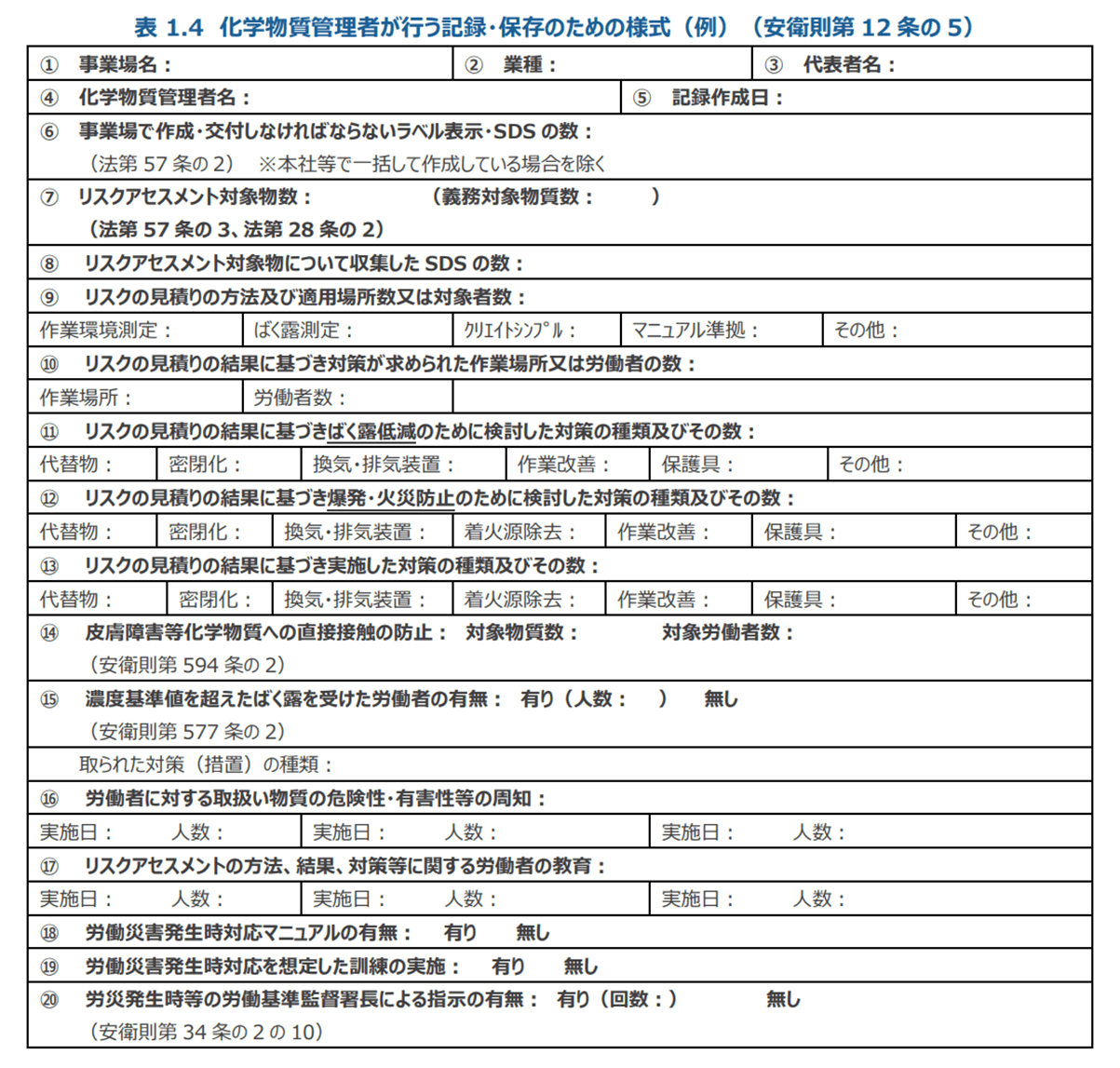

化学物質管理者は、以下の様式などを参考にしてリスクアセスメントの結果や、ばく露防止対策方法を記録します。

(出典:厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」)

(出典:厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」)

リスクアセスメントは1年を超えない期間を目途に実施し、記録を3年間保存します。ただし、リスクアセスメントの対象物質ががん原性物質の場合の記録は、30年間保存が必要です。

リスクアセスメントの実施によって決定したばく露防止対策が適切に行われているかの確認も、化学物質管理者の仕事内容です。具体的には、以下のようなことを実施します。

・従業員のばく露状況の確認と作業の記録

・ばく露防止対策に対する従業員の意見のヒアリング

・ヒアリング事項の記録と保管

・ヒアリング事項を従業員に周知

従業員に対して、リスクアセスメントやばく露防止対策に関する以下4つの教育も化学物質管理者の仕事です。

・ラベル表示、安全データシート(SDS)交付の管理

・リスクアセスメントの推進、管理

・リスクアセスメントの結果にもとづいたばく露防止の推進

・リスクアセスメントの対象物による労働災害の発生に備えた対応

化学物質管理者は、従業員の教育計画の策定や結果の効果測定も実施します。また、外部機関を利用して従業員への教育を実施することも可能です。

化学物質管理者の選任要件は、以下2つの区分に応じて異なります。

化学物質管理者の選任要件は、以下2つの区分に応じて異なります。

・リスクアセスメント対象物を製造している事業場の場合

・リスクアセスメント対象物を製造している事業場以外の場合

それぞれの事業場における選任要件について解説します。

厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を受講した者、または同等以上の能力を有すると認められる者が選任の条件です。

「同等以上の能力を有する者」とは、告示施行前の専門的講習の修了者や労働衛生コンサルタントなどが該当します。

【参考】東京環境経営研究所「Q641.安衛法の化学物質管理責任者の義務や要件について」

製造業以外の事業場での選任要項については、とくに定められていません。

ただし、自律的に化学物質を管理するためにも、厚生労働省は専門的講習の受講者から選定することを推奨しています。なお、一般消費者の生活用品を取り扱う事業場は、受講の対象外です。

【参考】厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」

化学物質管理者は、国家資格ではありません。厚生労働大臣が示す内容に従った、専門的な講習を修了すれば選任の条件を満たせます。

化学物質管理者は、国家資格ではありません。厚生労働大臣が示す内容に従った、専門的な講習を修了すれば選任の条件を満たせます。

講習はさまざまな団体が随時実施しているため、必要なタイミングで受講できます。

また、所定のカリキュラムに沿って、自社で講習を実施することも可能です。自社で実施する場合も、講習をすべて修了すれば選任条件を満たせます。

化学物質管理者になるための講習の受講対象者や、講習の内容について解説します。

化学物質管理者になるための講習の受講対象者や、講習の内容について解説します。

講習の受講対象者は、法改正以降に化学物質管理者として選任される可能性がある人全員です。最終学歴や必要資格もとくに定めがないため、基本的に誰でも受講可能です。

講習は、取扱事業場向けと製造事業場向けでカリキュラムの内容が異なります。また、保有資格によっては一部の科目が免除されます。

リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場向けの講習内容は、以下のとおりです。

・化学物質の危険性及び有害性並びに表示等

・化学物質の危険性又は有害性等の調査

・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等

・化学物質を原因とする災害発生時の対応

・関係法令

(出典:日本建設情報センター「化学物質管理者講習 取扱事業場向け/製造事業場向け」)

講習は学科のみのため、基本的に1日で完了します。

地域の労働基準協会や安全衛生マネジメント協会などの団体が、講習を随時実施しています。実施団体によってはオンライン受講できるケースもあるため、受講しやすい方法を選ぶとよいでしょう。

【参考】

公益社団法人宮崎労働基準協会「化学物質管理者研修~化学物質取扱事業場等対象

一般社団法人安全衛生マネジメント協会「化学物質管理者講習(取扱事業場向け)講習会のご案内」

学科のカリキュラムは、リスクアセスメントの対象物を取り扱う事業者向けと同じです。

・化学物質の危険性及び有害性並びに表示等

・化学物質の危険性又は有害性等の調査

・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等

・化学物質を原因とする災害発生時の対応

・関係法令

(出典:日本建設情報センター「化学物質管理者講習 取扱事業場向け/製造事業場向け」)

製造事業場向けの講習は、学科と実技があり2日間実施されます。実技では、講師である実技実施責任者から、ばく露防止対策の保護具の取り扱いなどについて学びます。

リスクアセスメントの対象物を製造する事業場で選任する化学物質管理者は、厚生労働大臣が指定する講習の受講が必須です。ただし、以下2つの科目においては免除となるケースがあります。

リスクアセスメントの対象物を製造する事業場で選任する化学物質管理者は、厚生労働大臣が指定する講習の受講が必須です。ただし、以下2つの科目においては免除となるケースがあります。

・化学物質の危険性及び有害性並びに表示等

・化学物質の危険性又は有害性等の調査

講習が免除となる条件を解説します。

【参考】厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」

「化学物質の危険性及び有害性並びに表示等」の科目の受講が免除となる条件は、以下3つの講習をすべて終了していることです。

・特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者技能講習

・鉛作業主任者技能講習

・有機溶剤作業主任者技能講習

「化学物質の危険性又は有害性等の調査」の科目は、以下2つのうちどちらかの免許を所有している場合に受講が免除されます。

・衛生工学衛生管理者免許

・第一種衛生管理者免許

化学物質管理者を選任する際は、以下4つのポイントを把握しておきましょう。

化学物質管理者を選任する際は、以下4つのポイントを把握しておきましょう。

・複数の役職の兼務は認められている

・事業場単位で選任する

・関係労働者へ周知する

衛生管理者や作業主任者、呼吸用保護具着用管理者など、複数の役職と化学物質管理者を兼任しても問題ありません。ただし、業務に差し支えないことが前提です。

また、衛生管理者に保護具を使用させる場合は、呼吸用保護具着用責任者を選任する必要があります。そのため、基本的に衛生管理者と呼吸用保護具着用責任者はセットで選任しましょう。

工場や営業所など事業場単位で化学物質管理者を選任しましょう。また、選任する人を一人に絞る必要はありません。管理対象の化学物質が増えた場合や新しい製品を取り扱う場合など、状況に応じて複数人選任できます。

複数人を選任する際は、業務の漏れや連携ミスが発生しないように、担当者間でこまめに連絡を取り合うなど注意が必要です。

化学物質管理者の選任後は、選任した者の氏名を事業場の見やすい場所に掲示したり、イントラを使用したりして周知しましょう。従業員への周知は、労働安全衛生規則に記載されている事項です。

職場環境に応じて適切な手段で従業員に伝えましょう。

2024年4月から化学物質を取り扱う事業場では、化学物質管理者の選任が義務付けられました。化学物質管理者に選任できるのは、厚生労働大臣によって定められた講習を修了した者です。

2024年4月から化学物質を取り扱う事業場では、化学物質管理者の選任が義務付けられました。化学物質管理者に選任できるのは、厚生労働大臣によって定められた講習を修了した者です。

化学物質の取り扱い中に発生した労災件数は多く、化学物質管理者の指導のもと労災防止対策が欠かせません。適切に化学物質管理者を選任し、従業員の安全を確保しましょう。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け