労働安全衛生法により、一定の規模を超える事業場では、月1回以上の安全・衛生委員会の開催が義務付けられています。

安全・衛生委員会のテーマは、事業内容やそのときの状況などによりさまざまですが、毎月の開催となるためテーマ決めに悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、安全衛生委員会のテーマの決め方や注意点、2026年に取り上げたいテーマを紹介します。

目次

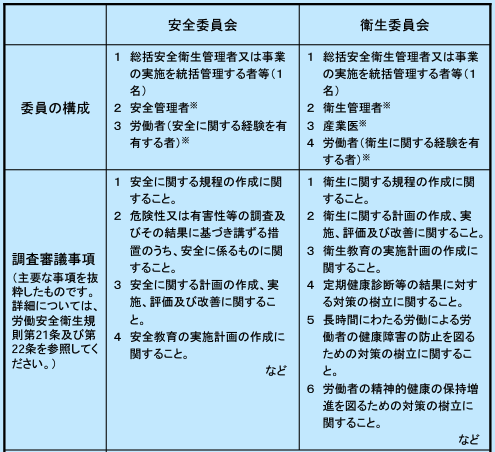

厚生労働省によると、安全衛生委員会で話し合うべき基本的な内容として以下の事項が挙げられています。

厚生労働省によると、安全衛生委員会で話し合うべき基本的な内容として以下の事項が挙げられています。

これらの基本事項を踏まえた上で安全衛生委員会で審議すべき具体的なテーマ内容は、法律上以下のように定義されています。

【出典】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」

【出典】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」

安全衛生委員会におけるテーマの決め方を8つご紹介します。

自社の労働環境をより良いものにするために、テーマの決め方について解説します。

人事労務等にまつわるニュース、いわゆる「時事ネタ」をキャッチし、そこからテーマを選ぶ方法です。とくに労務関連の法改正や自社と同じ業界で起こった事件・事故などの話題に対しては、職場環境や社内規程の見直しや変更、改善などを検討する必要があります。

自社とまったく関連のないテーマを取り上げても意味がないため、時事ネタからテーマを選ぶ場合は、事業や職種等と関連性が深いものを選ぶようにしましょう。

【参考】厚生労働省「広報誌「厚生労働」案内」

季節ネタや時事ネタにその業界特有のトピックが含まれている場合は、積極的に安全衛生委員会のテーマにするといいでしょう。

たとえば6月~9月頃の夏場の場合、飲食業であれば「食中毒」を、建設業であれば「熱中症」がテーマとしてよいでしょう。例えば、2025年には熱中症について適切な対策を行うことが法的義務となっており、2026年も引き続きテーマにしたい内容です。

また、業界を問わずにテーマを選ぶこともできます。たとえば12月~3月頃の冬場であれば「腰痛」やいわゆる「冬季うつ」などが安全衛生委員会のテーマに適しています。

労災や健康障害については適切な対策が求められており、古い知識が適していない場合があります。よって、厚生労働省などの信頼できる最新の情報を仕入れるようにしてください。

健康診断の結果を用いてテーマを考えるのもおすすめです。

労働安全衛生法により、企業は全従業員に健康診断を受けさせることが義務付けられています。そのため、健康診断の話題は衛生委員会で取り上げやすいテーマです。

具体的には以下のようなテーマが考えられます。

健康診断は従業員に受けさせるだけでなく、必要に応じて適切な事後措置をすることが大切です。「2025年より受診率や結果が良くなるためには、どのようなことに取り組むべきか?」という観点で、健診をより有意義なものにするために企業がすべきことについて話し合いましょう。

安全衛生委員会のメンバーだけではなく、社内から取り上げてほしいネタを公募するのも一案です。

衛生委員会のメンバーでは思いつかなかったようなテーマや、これまで見えていなかった社内の問題点が浮き上がってくるかもしれません。

安全衛生委員会では毎回新しいテーマを話すだけでなく、既存のテーマを深掘りしていくことも重要です。一つのテーマを深掘りしていくことで、問題の原因特定・対策につながるためです。

たとえばストレスチェックをテーマにする場合、質問項目を安全衛生委員会で審議するだけでは十分とはいえません。高ストレス者が出た場合、職場環境をどのように改善していくのか、対策は効果があったのかなど継続的な調査が必要です。

深掘りの余地が大いにあるときや、ネタに困ったときの手段として、既存のネタの深掘りを検討しましょう。

テーマが見つからない場合には、他社の事故事例や取り組み事例を参考にしてもよいでしょう。

たとえば、自動車業界では工場で事故が発生しないように職場全体の意識改革に取り組んでいる企業があります。また、飲食業界でのワンオペによる過労死問題からは、人材を適切に配置する重要性が学べるでしょう。

このように、業界が違っても自社で活かせる内容はたくさんあります。厚生労働省では、安全衛生優良企業の取り組み事例を紹介しているので、参考にしてみましょう。

【参考】厚生労働省「安全衛生優良企業の取組事例」

各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターでは、産業保健の研修会や健康管理等に関するセミナーが実施されています。

また、企業や大学、商工会議所などが主催の健康経営セミナーなども多数あり、健康経営のサイトからチェック可能です。

知識を深めて問題意識を改めることによって、自社の課題発見につながることもあります。社内だけではネタ切れを感じる際には、積極的に外部の研修会・セミナーに参加しましょう。

テーマが見つからないときは、公的機関などの信頼できる媒体から情報を入手し、トピックを取り上げるのもおすすめです。公的機関が産業衛生上の課題についてまとめた情報誌「産業保健21」や「労働安全衛生のしおり」などを参考にするとよいでしょう。

産業保健21は、独立行政法人労働者健康安全機構が季刊発行している無料の情報誌です。都道府県の各産業保健総合支援センターに問い合わせれば入手できます。

専門家による解説記事や実際の企業の事例など幅広い産業保健情報がまとめられているため、テーマ探しの参考にしてみましょう。

【参考】独立行政法人労働者安全機構「産業保健21」

労働安全衛生のしおりは、中央労働災害防止協会が刊行している情報誌です。毎年改訂版が発行されており、最新の労働衛生対策について解説しています。

業務上疾病の発生状況や定期健康診断有所見率などの統計データ、関係法令、主要な指針・通達などの資料が多く掲載されています。

【参考】中央労働災害防止協会「労働安全衛生のしおり」

安全衛生委員会のテーマは、毎年繰り返し行い社内で周知徹底させたいテーマと、その年の時流を反映した時事ネタを適度に織り込むことで、知識の固定化を図るとともにマンネリを防げます。

ここでは、2026年に安全衛生委員会でテーマにしたいトピックの例を12件紹介します。

なお、当ブログではすぐに使える衛生委員会のテーマ資料を30種類以上ご用意しており、どなたでも無料で利用可能です。こちらからダウンロードができますのでぜひご利用ください。

2024年には能登半島地震や台風第10号などが発生し、人々の生活に大きな影響を与えました。従業員が通勤中・業務中に災害に見舞われる可能性があるため、事前に防災対策を検討する必要があります。

安全衛生委員会では、防災対策について以下の点を検討するとよいでしょう。

・防災マニュアルの作成

・防災用品の備蓄

・備品の転倒防止などオフィス内の安全対策

・従業員の安否確認方法

なお、内閣府の「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」によると、企業の防災用品の備蓄は3日分を目安とし、3日分以上の備蓄も検討することとしています。

また、自社内や自社が運営する施設内で顧客など外部の方が被災する可能性も踏まえて、防災マニュアルの作成や防災用品の備蓄量を決めることが大切です。

【参考】内閣府防災情報「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」

従業員50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。しかし、2024年10月に厚生労働省が、従業員50人未満の事業場にも義務を拡大する方針を示し、2028年には施行される予定です(詳細の記事はこちら)。

義務化となった場合に慌てずに対応できるよう、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックの実施について審議しておくことが重要です。審議しておくべき内容は、ストレスチェックの実施体制や実施方法などです。

また、ストレスチェックの実施前に、ストレスチェック制度の目的などを従業員に知らせる必要があるため、周知方法についても話し合っておきましょう。

ストレスチェックに関する審議事項は、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に記載されているので参考にするとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について」

【関連記事】ストレスチェックに関して衛生委員会で検討すべきことは?審議事項を徹底解説

感染症は一度感染が広がると、多くの従業員の生産性を低下させる原因になります。そのため、以下などの感染症対策について衛生委員会で話し合うのもよいでしょう。

・インフルエンザ

・新型コロナウイルス感染症

・リンゴ病

・マイコプラズマ肺炎

たとえば、2024年の第51週時点でのインフルエンザ報告数は211,049件で、2023年の同時期の114,126件と比較して大幅に増加しています。十分な対策が行えるよう、早めに議論しておきましょう。

【参考】厚生労働省「2024年12月27日インフルエンザの発生状況について」

BCP(事業継続計画)とは、大地震などの自然災害や大規模テロ、今回の新型コロナウィルス感染症の発生などの緊急事態に対応し企業活動を継続するために、あらかじめ立てておく計画のことです。

安全衛生委員会としては、感染症対策や労働災害対策、メンタルヘルス対策などの労働安全衛生分野をはじめ、在宅勤務基準・勤務環境整備など人事・労務面などにおいて、BCPに積極的に参画していく必要があります。

社内で時間外労働が多く発生しているようであれば、時間外労働の削減対策を議題にするとよいでしょう。

厚生労働省の「労働経済分析レポートNo.4」によると、1973〜2023年における平均労働時間は男女ともに減少傾向です。また、1990年以降の1週60時間以上の長時間労働者割合も男女ともに低下しつつあります。

ただし、2023年時点で5〜10%の労働者が長時間労働をしているのが現状です。時間外労働の削減に向けて、安全衛生委員会で以下の内容などを検討しましょう。

・長時間労働の発生原因の特定と対策の検討

・ノー残業デーの設定

・月間有給休暇の年間消化計画の策定

加えて、長時間労働者の面接実施率が低い場合には、従業員が面接を受けやすい環境整備についても話し合うとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「労働経済分析レポートNo.4わが国の過去50年間(1973年~2023年)の労働時間の推移についての考察」

2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場での熱中症対策が「努力義務」から「法的義務」へと強化されています。人事が取り組むべき最優先事項は以下のようになっています。

実務のポイントなどについてはこちらの関連記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

高齢化社会の到来と年金支給年齢の引き上げなどにより、60〜70歳代でも就業している人が増えています。それとともに、がんや心臓病、メンタル疾患など持病の治療を行いながら働く人も増加傾向にあります。

会社として働く人をどのように支えればよいのか、自社の支援制度なども交えつつ、安全衛生委員会で討議するとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」

【関連記事】治療と仕事の両立支援とは?対象疾患や取り組み事例も紹介

パワーハラスメントへの対策は、2020年に大企業で義務化、2022年には中小企業も努力義務から義務に引き上げられました。パワーハラスメント以外にも、「〇〇ハラ」といったようにあらゆることがハラスメントに捉えられるようになっています。

扱いが難しくなっているハラスメントをテーマにすれば、従業員も高い関心をもって参加してくれるでしょう。

【参考】厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」

【関連記事】職場におけるハラスメントの定義とは? 企業が知っておくべきポイント

「ダイバーシティ経営」に注目が集まっている昨今ですが、なかなか企業としては対策が進んでいない現状があります。これは、性的マイノリティをはじめとした当事者が感じる困難がなかなか周囲に理解されにくいためです。

誰もが働きやすい企業とするためには、今後入社してくるマイノリティ人材の理解に努め、社内制度を整える必要があるでしょう。

プレゼンティズム・アブセンティズムとは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題によるパフォーマンスの低下を表す指標です。

プレゼンティズムは、出社しているものの健康上の問題を抱えていて業務パフォーマンスが低下している状態を指します。アブセンティズムは、心身の不調により業務が行えず、遅刻や早退、欠勤、休職している状態です。

どちらも企業に大きな損失を与えるため、産業保健活動や休暇などの社内制度の見直しについて衛生委員会で取り上げて対策を講じましょう。

【関連記事】プレゼンティズム、アブセンティズムとは?違いや原因、改善方法を解説

ラインケアとは、部長や課長などの管理監督者が主体となって、従業員の健康管理に取り組むメンタルヘルス対策のことです。

管理監督者は、部下の変化にいち早く気づいて相談に応じたり、休職後の職場復帰を支援したりして、職場環境の改善に努めなければなりません。

ラインケアを推進することで、従業員のメンタルヘルスの維持・向上や生産性の向上、離職率の低下につながります。衛生委員会では、ラインケアのやり方や職場環境改善に向けた取り組みについて取り上げるとよいでしょう。

【関連記事】ラインケアとは?意味やメンタルヘルス対策における重要性、研修について

自社内で労働災害の件数が増加したり、深刻な事故が発生したりしている場合は、安全衛生委員会のテーマとして取り上げるとよいでしょう。

加えて、発生しやすい労働災害への対策も必要です。厚生労働省の資料によると、2023年に発生した労働災害で死傷者数が多い事故の型は以下のとおりです。

・転倒

・動作の反動、無理な動作

・墜落、転落

自社の労働環境と照らし合わせながら、これらの要因による労働災害防止策について話し合っておくと事故の予防につながります。

【参考】厚生労働省「令和5年労働災害発生状況の分析等」

安全衛生委員会でのテーマや年間スケジュールは、年頭や年度はじめなどに年間スケジュールを立てることをお勧めします。

安全衛生委員会でのテーマや年間スケジュールは、年頭や年度はじめなどに年間スケジュールを立てることをお勧めします。

一例として、季節的な事柄や時事ネタ、自社特有のテーマなどを組み合わせて、年間スケジュールを作成しました。テーマやスケジュールを決める際の参考にしてください。

| 4月 | ・安全衛生に関する基本知識・今年度の安全・衛生に関わる法律の改正について |

| 5月 | ・昨年度の健康診断の結果と事後措置、対策・熱中症対策 |

| 6月 | ・生活習慣病の予防・睡眠、休養と健康

・熱中症対策 |

| 7月 | ・時事ネタ 治療と仕事の両立・タバコと健康 |

| 8月 | ・社内から公募したネタ・食事と健康 デリバリーランチなど福利厚生の利用状況確認、改善検討 |

| 9月 | ・運動と健康・交通事故を含めた通勤災害の予防 |

| 10月 | ・時事ネタ 健康経営について・ハラスメント対策 |

| 11月 | ・ウィルス性感染症の予防(COVID-19、インフルエンザなど)・今年度のストレスチェックの結果と対策 |

| 12月 | ・時事ネタ BCPについて・アルコールとの上手な付き合い方 |

| 1月 | ・職場で最も労災適用が多いものについて(例:転倒・転落災害、VDT障害の防止など)・労働時間に関する部署別統計の作成と改善案の検討

・ワークライフバランス―長時間労働の防止と健康障害対策(労働時間や有休消化率に関する部署別統計の作成と改善案の検討) |

| 2月 | ・花粉症対策・時事ネタ リモートワークと健康 |

| 3月 | ・メンタルヘルス対策・安全衛生教育の実施計画作成 |

安全衛生委員会を実施するうえで注意しておきたいポイントを解説します。

安全衛生委員会を実施するうえで注意しておきたいポイントを解説します。

安全衛生委員会を開催することを目的として、中身のない議論をしても意味がありません。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、月1回以上安全衛生委員会を開催することが義務付けられています。そのため、開催することが目的となっていてとくに内容に意味がないケースもあります。

安全衛生委員会の本来の目的は、労働者の安全と健康を守るために必要な対策を話し合うことであると再確認することが大切です。

【参考】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」

安全衛生委員会のテーマについて産業医に任せてはなりません。

産業医の役割は従業員が抱える健康課題について、意見やアドバイスを述べることです。安全衛生委員会はあくまでも企業が主体となって開催します。

専門家として助言してくれる産業医の意見は参考になるので、産業医と相談してテーマ選びをするのは問題ありません。しかし、産業医に頼りすぎないように注意する必要があります。

熱中症や花粉症など季節に関連するテーマは安全衛生委員会で取り上げやすいテーマですが、新しく決めることが出てきづらいため毎年同じ内容になりやすいです。

テーマが似たようなものであったとしても、その年ならではの話題を探したり、違う切り口から議論をしたりするなど、マンネリ化しないように工夫しましょう。

議論は内部でとどめておくのではなく、職場にフィードバックすることが重要です。安全衛生委員会の内容は部署単位で報告を行い、従業員全体が安全衛生に意識・関心を高められるようにしましょう。

とくに社内から募集したネタを扱った場合には、どのように議論され、どのような施策を実行するのかの説明が欠かせません。

安全衛生委員会が形式的な報告だけで終わらないように、活発な話し合いが行われる雰囲気づくりが大切です。議長は発言しすぎないように注意して、労使双方の意見が出るように促します。

取り組みがうまくいっていないときは、どこに問題があるのか、何をクリアすればいいのか、取り組みは本当に適切なのかなど、さまざまな視点から議論するようにしましょう。

労使どちらかの意見に偏りすぎないように、必要に応じて産業医に第3者の視点で意見をもらうことも大切です。

個人が特定されるテーマを、安全衛生委員会で取り扱うのは避けましょう。たとえば、健康診断・ストレスチェックの結果やハラスメント被害などついてのテーマは、個人が特定できてしまう可能性があります。

安全衛生委員会の議題として取り上げたい場合には、名前や部署などを公表せず一般論として取り上げるなどして個人が特定されない配慮が必要です。

個別の従業員の問題については、衛生管理者や産業医などに相談し、安全衛生委員会以外の対応も検討するとよいでしょう。

安全衛生委員会では、具体的な内容を取り上げて話し合いましょう。抽象的なテーマを選ぶと机上の空論となり、自社の課題解決につながらない可能性があります。

たとえば「労働災害を減らす」という抽象的なテーマではなく、「転倒による労働災害を減らす」などテーマを絞って意見交換しましょう。

自社の課題に即したテーマを選ぶには、健康診断の結果や労働災害の内容などの分析が不可欠です。年間のテーマを決める前に従業員の健康情報などを分析し、話し合うべき課題を洗い出しておきましょう。

同じ情報・資料を使い回すと毎回同じような議論になってしまうため、安全衛生委員会のマンネリ化を招きます。

既存のテーマを深掘りする場合でも、切り口を変えたり最新のデータを使ったりして話し合うよう心がけましょう。

たとえば「生活習慣の予防」をテーマとする場合には、最新の健康診断のデータを使用し、先進的企業の取り組みから自社の対策を検討するなどの方法があります。

なお、テーマが決まっていないと資料の準備も十分にできないため、年間の安全衛生委員会のテーマをあらかじめ決めておくことが大切です。

安全衛生委員会のマンネリ化を回避するポイントを解説します。自社で実践することを具体的にイメージしながら、それぞれのポイントをチェックしましょう。

安全衛生委員会のマンネリ化を回避するポイントを解説します。自社で実践することを具体的にイメージしながら、それぞれのポイントをチェックしましょう。

テーマの発案を当番制にして、いろいろな人がテーマを考えるようにしましょう。同じ人ばかりがテーマを考えると、どうしてもマンネリ化しやすくなります。

当番制にすることでテーマの偏りを防げるだけでなく、一人ひとりが当事者意識をもって安全衛生委員会に参加することが期待できます。全員がテーマ選びに関わるようにすれば、会議の活性化にもつながるでしょう。

安全衛生委員会のメンバーの出席率が悪いと、議論の活性化につながりません。安全衛生委員会のメンバーの出席率を上げるために、以下のような工夫をしましょう。

・会議の日時をメンバーが出席しやすい日時に設定する

・会議の曜日を固定する

・メールだけではなく直接声をかけて参加を呼びかける

・会議の日時を複数回通知する

また、欠席者からは事前にアンケートなどで意見を集めて審議に反映すると、有意義な話し合いができます。

同じ人が発言する傾向にあったり、発言を控える人が多かったりすると、安全衛生委員会のマンネリ化につながります。たとえば、以下のような方法を取り入れてメンバーが発言する機会を増やしましょう。

・「一人あたり◯回発言する」などルールを設ける

・最後に全員から意見や感想を聞く

・ペアワークを導入する

メンバーが発言しやすい雰囲気をつくるために、「話を途中でさえぎらない」などのルールを設けるのも効果的です。また、安全衛生委員会の人数が多い場合は発言する機会が減る可能性もあるため、参加メンバーを厳選しましょう。

安全委衛生委員会のマンネリ化を防ぐためには、産業医や産業カウンセラーなど専門家との連携も欠かせません。自社のメンバーのみで安全衛生委員会のテーマ決めを決めたり、従業員の健康対策を考えたりするのには限界があるからです。

専門家にアドバイスをもらうことで、さまざまな切り口から会議のテーマや対策を検討できます。

安全衛生委員会で審議したうえで改善策を実施した課題について成果を測定・共有すると、委員会のメンバーのモチベーションを高められます。

労働災害の事故率の減少や健康診断の受診率などのデータを収集・分析して、安全衛生委員会で共有しましょう。成果を正しく把握すれば、次のステップに向けた対策を立案するうえで役立ちます。

安全衛生委員会を無事に実施した後には、議事録の提出および保管が3年間義務付けられています。労働基準監督署の立ち入り検査(臨検)があった場合には必ず衛生委員会の議事録がチェックされるので、きちんと保管しておきましょう。

安全衛生委員会を無事に実施した後には、議事録の提出および保管が3年間義務付けられています。労働基準監督署の立ち入り検査(臨検)があった場合には必ず衛生委員会の議事録がチェックされるので、きちんと保管しておきましょう。

【無料でダウンロード可能】安全衛生委員会の議事録フォーマットはこちら

一定規模以上の事業場では、月1回以上の安全衛生委員会の開催が義務付けられています。安全衛生委員会では、労働安全衛生法にもとづき、労働者の健康障害や労働災害を防止するための対策や再発防止対策などの事項について話し合います。

一定規模以上の事業場では、月1回以上の安全衛生委員会の開催が義務付けられています。安全衛生委員会では、労働安全衛生法にもとづき、労働者の健康障害や労働災害を防止するための対策や再発防止対策などの事項について話し合います。

安全衛生委員会をただ開催するだけでなく、労働者の安全と健康を守るための有意義な時間にするためには、テーマ選びが重要です。

健康診断やストレスチェックなど定番のテーマだけでなく、社内から公募したり、その年話題になっていることを取り上げたりして、マンネリ化しないように心がけましょう。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

安全衛生委員会のテーマ資料サンプル集です。 「ハラスメント」「メンタルヘルス」「業務災害」の3つのテーマについて 委員会でご利用いただける資料のサンプルをダウンロードいただけます。 効果的な議論を行うためにも、ぼんやりとテーマを決めておくのではなく テーマについて下調べし、資料を作成しておくことが大切です。 参加者の論点を揃え、具体的な話や改善策の検討につながるように準備しておくとよいでしょう。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け