従業員が50名以上の事業場では、1年に1回以上ストレスチェックを実施することが義務付けられています。また、ストレスチェックの結果報告書を適切に作成し、労働基準監督署へ提出することも事業者の義務です。

本記事では、ストレスチェックの結果報告書の入手から作成方法、記入例とともに、労働基準監督署への提出について紹介しますので、担当者の方は参考にされてください。

目次

まずはストレスチェックについておさらいしておきましょう。

ストレスチェックとは、従業員が仕事をするうえで感じているストレス(心理的負担)について調査するもので、その主な目的はメンタルヘルス不調の深刻化を防ぐことや職場環境の改善等があります。

続いて事業者の義務についてですが、従業員50名以上の事業場では年に1回以上、ストレスチェックを実施する義務と、実施後にいわゆる「ストレスチェック結果報告書」を作成し、労働基準監督署へ提出する義務があります。

さらに詳しく知りたい方は以下の関連記事をご確認ください。

労働安全衛生法にもとづいてストレスチェックを行った場合、チェックそのものの実施状況や、高ストレス者への面接指導の実施状況などを記載した結果報告書を作成しなければなりません。

作成した結果報告書は、労働安全衛生法第100条にもとづき、事業者が管轄の労働基準監督署へ提出するよう義務付けられています。

また、ストレスチェックの実施義務があるにもかかわらず、ストレスチェックを実施しなかった場合も報告書を提出する義務があるため注意しましょう。

【関連記事】ストレスチェック制度とは?実施によって得られるメリットや導入手順を解説

【産業医が解説】自社に適したストレスチェック調査票は? 23項目・57項目・80項目版の違い

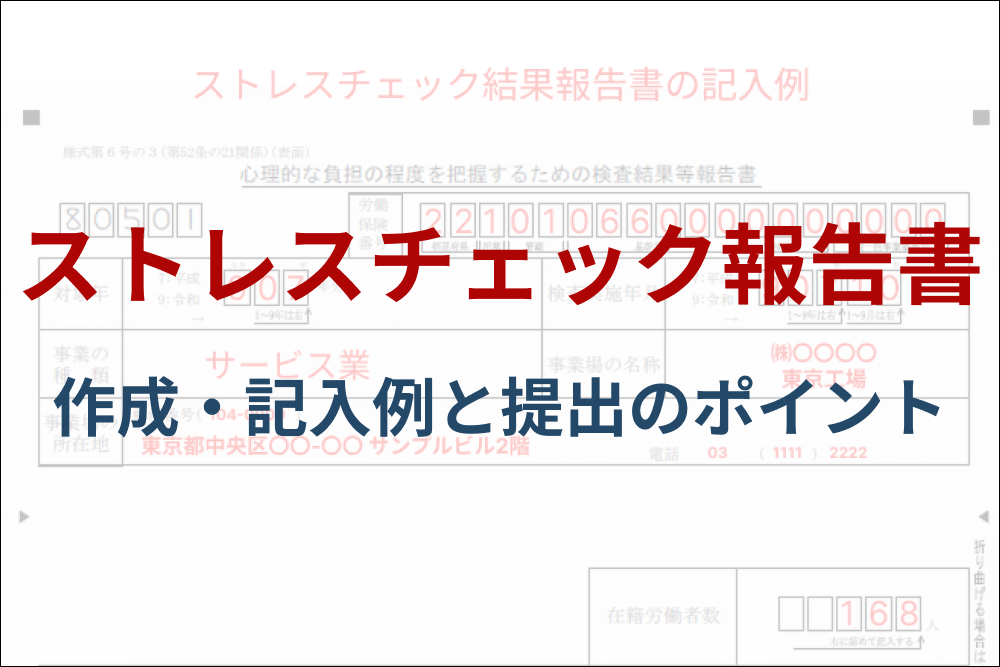

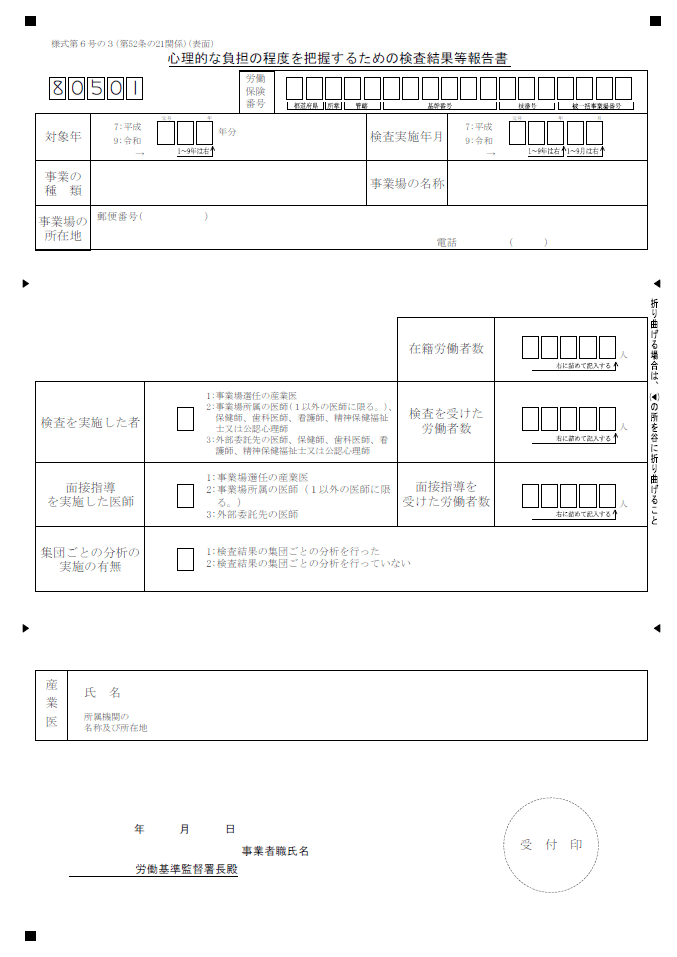

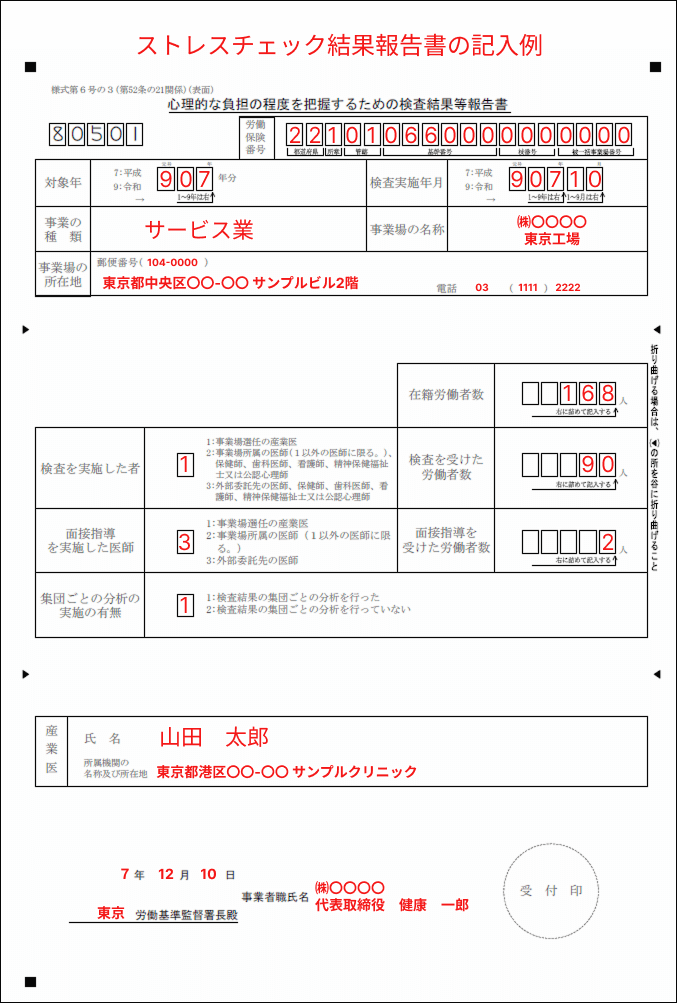

ストレスチェック実施時に提出する結果報告書の正式名称は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といい、下図のようになっています。

この報告書は、労働安全衛生法により様式が定められていますので、厚生労働省のホームページやサービスを活用するなど、準拠したものを利用するようにします。

ストレスチェック結果報告書を作成する方法は、「紙」と「オンライン」の2つがありますので、事前に確認しておきましょう。

紙の媒体を利用してストレスチェック報告書を作成する場合は、前掲した様式を厚生労働省のページからダウンロードするところからはじまります。様式はこちらからPDFファイルを入手することができます。

様式の欄外や枠外には何も記載してはいけないことと、機械で読み取るため必ず黒色のボールペンを使用することが定められています。

また、必要以上に折り曲げたり汚れている用紙もNGとされています。

ストレスチェック結果報告書の様式をプリントアウトする際の用紙については以下の点に注意しましょう(出典:厚生労働省「電子申請を利用しない場合のよくあるご質問」)。

ストレスチェック報告書を作成するもう一つの手段は「オンライン」を活用する方法です。

厚生労働省では「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を提供しており、ここではストレスチェック結果報告書だけでなく、定期健康診断の結果報告書などさまざまな様式の作成を行うことが可能です。

事前登録が不要であるためいつでも利用をはじめられます。また、記入内容にエラーがある場合はその内容が表示される等ミスなく入力が出来るようなサポート機能や、入力した内容を一時的に保存することも出来る便利なサービスです。

また、アカウントを作成すること同サービスを利用し、電子申請を行うこともできるためとても便利な方法といえます。

報告書に記載すべき主な項目は次のようになっています。

ストレスチェックの記入例は以下の図のようになっており、企業は主に赤文字の箇所を記入することになります。記入例のサンプルとして掲載しますので参考にされてください。

これらに加え、「産業医の押印」「事業者の押印」も必要となるため、提出時は漏れがないようにしましょう。

【参考】厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」

【関連記事】ストレスチェックの集団分析の方法とは?分析結果別の対処方法も解説

作成した結果報告書は労働基準監督署へ提出しますが、提出時期は特に定められていません。ストレスチェックは年に1回実施義務があるため、実施から1年以内に結果報告書を提出することが望ましいでしょう。業務の都合などに合わせ、事業者が時期を定めて提出しましょう。

なかには1年に複数回のストレスチェックを実施している企業もありますが、実施するたびに報告書を提出する必要はなく、複数回実施したうちの1回について報告すれば問題ありません。なお、提出は高ストレス者への面接指導を実施した後で行う必要があるので注意しましょう。

・

・

・

ストレスチェックの結果報告書には、実施・未実施にかかわらず労働基準監督署への提出義務があります。

ストレスチェックに関して、事業者が果たすべき義務はほかにもいくつかあるため、十分注意しておかなければなりません。

制度内容を正しく理解したうえでストレスチェックを実施し、すべての従業員が健康に働ける労働環境を目指していきましょう。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け