事業者には安全配慮義務が課せられており、従業員の健康診断の実施、および健診結果のもと適切に事後措置を講じる必要があります。

しかし、事後措置をしなければならないと知っていても、どのような流れで具体的に何をすべきか分からないと悩んでいる企業担当者の方もいるでしょう。

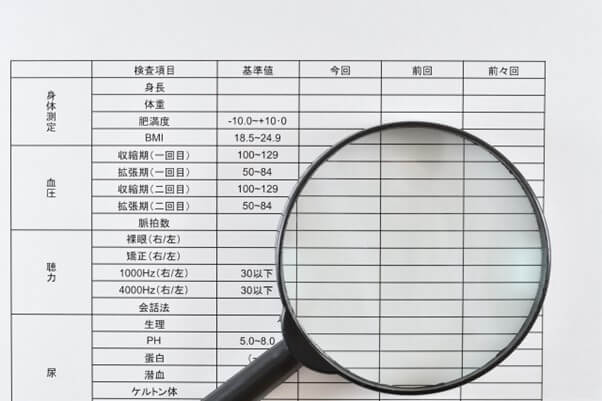

本記事では、健康診断の事後措置の目的や流れ、健康診断結果の保存義務について解説します。健康診断の事後措置の実施に向けてぜひ参考にしてください。

目次

健康診断の事後措置とは、健康診断で異常所見が指摘された従業員に対し、就業上の必要な措置を取ることです。

事業者は従業員に対して年に1回健康診断を実施し、その結果をもとに適切な措置を講じるよう義務づけられています。

【参考】

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」

e-GOV法令検索「労働安全衛生法」

【関連記事】産業医に関係する法律「労働安全衛生法」とは?義務や罰則について解説

健康診断の事後措置として、事業者には以下の義務が定められています。

・従業員への健康診断結果の通知

・産業医や保健師による保健指導の実施

・有所見者の就業措置について医師からの意見聴取

・医師などの意見を衛生委員会に報告、および必要な措置の実施

・産業医の意見を踏まえた有所見者の就業判定

・労働基準監督署への健康診断結果報告書の提出

・健康診断結果の保存

健康診断の事後措置を実施しなかった場合、従業員は長期的な健康リスクを抱えることになります。従業員の健康を守るために、健康診断の事後措置の実施は重要です。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」

健康診断の事後措置の目的は、従業員の健康と企業の責任を守ることです。事後措置を実施すれば心身の異常を早期に発見して必要な治療をはじめられるため、健康リスクを下げられます。

また、健康診断の事後措置を実施することで、従業員は自分の健康課題に対して具体的なフィードバックを医師から受けられます。その結果、各従業員の健康に対する責任感の向上や、長期的な健康リスクの低下も期待できるでしょう。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」

健康診断の事後措置の流れは、次のとおりです。

それぞれの手順のポイントを解説します。

【参考】

厚生労働省 愛知労働局「健康診断事後措置等のあらまし」

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」

まず健康診断の結果から、異常所見が認められる従業員がいないか確認します。「要経過観察」「要治療」「要再検査」と診断された場合は異常所見ありと判断し、事後措置を講じなければなりません。

【関連記事】健康診断の有所見とは?定義や受診勧奨が必要な基準値を解説

異常所見の有無に関係なく、事業者は健康診断の結果を従業員に通知しなければなりません。通知を怠った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

従業員自身が健康状態を把握し自主的に健康管理に取り組めるよう、健康診断の結果を忘れずに通知しましょう。

【参考】

e-GOV法令検索「労働安全衛生法」

e-GOV法令検索「健康増進法」

事業者は安全配慮義務の観点から異常所見がある従業員に、二次健康診断の受診を勧奨する必要があります。従業員には二次健康診断の受診義務はないので、強制はできません。

しかし、事業者は従業員の安全を確保しながら労働できるよう、必要な配慮をすべきと労働契約法に定められています。その配慮の一環として、二次健康診断の受診勧奨も該当します。

強制力がないとはいえ、従業員に二次健康診断の受診を促すよう働きかけることが大切です。

【参考】e-GOV法令検索「労働契約法」

【関連記事】

健康診断の再検査、従業員に受けてもらうには?企業がとるべき対応を解説

健康診断の受診勧奨とは?二次検査を受けてもらうための取り組みを解説

異常所見がある従業員に対する就業上の措置の必要性や措置の内容について、産業医などから意見を聴きます。産業医への意見聴取は、健康診断を行った日から3ヶ月以内に実施しなければなりません。

産業医を選任していない場合は、無料で産業保健サービスを提供している地域産業保健センターなどを活用するとよいでしょう。

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」

【関連記事】

【産業医寄稿】健康診断の後は、産業医から意見を聞いてますか?!

地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説

【産業医監修】健康診断後、産業医に求められる対応とは?

具体的な措置を決定する前に、当該従業員と面談を実施します。従業員本人の意見を踏まえて措置を検討する必要があるため、産業医を同席させて面談をするのが望ましいです。就業措置の最終決定は、従業員の意見を尊重しながら事業者が行います。

【関連記事】産業医面談とは?実施が必要となる基準や話す内容を紹介

必要に応じて産業医などの意見を衛生委員会・安全衛生委員会へ報告します。産業医の意見を報告する理由は、従業員の健康の状況を把握した上で調査審議するほうが、より適切な措置ができるためです。

従業員の健康情報の秘密保持のために、報告するときは個人が特定されないよう情報を加工する必要があります。

【関連記事】

安全衛生委員会と衛生委員会とは? それぞれの役割と開催条件について

産業医が衛生委員会に出席するのは義務?役割や注意点を解説

産業医などからの意見を踏まえて、事業者は必要な就業措置を決定します。医師からの意見聴取をもとにした就業措置の内容は、以下のとおりです。

| 就業区分 | 就業上の措置の内容 | |

| 区分 | 内容 | |

| 通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | - |

| 就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務による負荷を軽減するため、時間外労働の制限、労働負荷の制限、労働時間の短縮、出張の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 |

| 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 |

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」)

就業措置を決める際は、事後措置を受ける従業員本人や従業員が所属する部署の責任者双方の理解を得る必要があります。

当該従業員の理解を得ないまま就業措置を決めてしまうと、不満が出たり現場の混乱を招いたりする可能性があるためです。

健康診断後の事後措置を受ける従業員の心理的負担や所属部署の混乱を抑えるために、しっかりと話しあった上で事後措置を行いましょう。

【関連記事】従業員の休職時に必要な手続きとは?会社側が取るべき対応を解説

異常所見があった従業員に対して、産業医や産業保健師による保健指導を実施します。保健指導は、健康状態の悪化を防ぎ健康的に働けるように促すのが目的です。

保健指導では、対象者に応じた生活習慣改善のアドバイスや、就労環境(作業量や作業時間、勤務形態など)についての指導などが行われます。

【参考】

e-GOV法令検索「労働安全衛生法」

厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」

【関連記事】産業保健師とは?会社内での仕事内容や産業医・産業看護師との違いを解説

常時50人以上の従業員がいる事業者は、健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。2025年1月から、定期健康診断結果報告の電子申請が義務付けられています。

健康診断結果報告書の提出時は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用するとよいでしょう。画面から必要事項を入力すれば、e-Gov(電子申請サービス)を介して直接電子申請できます。

健康診断結果報告書をはじめとした、労働安全衛生関連の届け出の電子申請義務化については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

【関連記事】労働安全衛生の届け出の電子申請が義務化に!申請方法や活用できるサービスを解説

【参考】厚生労働省「令和7年1月1日より以下の労働安全衛生関係の手続の電子申請が義務化されます」

健康診断の事後措置の実施により、以下のようなメリットが期待できます。

・有所見者への対応を早期にできる

・生産性の向上につながる

・健康経営優良法人認定のアピール材料になる

それぞれの内容について解説します。

健康診断の事後措置の実施により、有所見者に適切な措置を早期に講じられるようになります。迅速に有所見者の対処ができれば、当該従業員の健康被害を最小限に抑えられます。

また、有所見者に対する適切かつ迅速な対応は、企業に対する安心感の醸成にも役立つでしょう。

健康診断の事後措置の実施は、生産性の向上に役立ちます。事後措置を行い従業員の健康リスクが解消されることで、体調不良を原因とした欠勤や集中力・モチベーションの低下を防げるためです。

また、事後措置を徹底し従業員を大切にする姿勢を示すことは、従業員の帰属意識やモチベーションの向上にもつながります。そのため、従業員の業務に対する意識向上からくる生産性アップも期待できるでしょう。

健康診断の事後措置の実施は、健康経営優良法人認定のアピール材料として役立ちます。

健康経営優良法人の認定基準には、健康診断の事後措置で行う「受診勧奨の取り組み」や「保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供」などの項目が含まれているからです。

健康経営優良法人に認定されると、社会的評価の向上や、金利・融資の優遇措置など、さまざまなメリットが受けられるようになります。

健康診断の事後措置を積極的に行い、取り組みの内容や結果を具体的にまとめておくことで、健康経営優良法人認定を受ける上で有利に働くでしょう。

【参考】経済産業省「健康経営優良法人認定制度【認定基準】」

【関連記事】健康経営優良法人2025の認定基準は?認定までのスケジュールや申請方法を解説

健康診断の事後措置の未実施に対する罰則規定は設けられていません。

しかし、事後措置を行わなかった場合、労働安全衛生法にもとづき安全配慮義務違反に問われ、50万〜300万円の罰金を科される可能性があります。事業者には、従業員が健康を維持して安全に就労できるようにする「安全配慮義務」が課せられているからです。

従業員の健康リスクを把握していながら事後措置を実施せず、健康上の理由により業務中に従業員が怪我などをした場合、安全配慮義務を怠ったとみなされる恐れがあります。

従業員・企業の双方を守るために、健康診断後の事後措置を適切に実施しましょう。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

【関連記事】安全配慮義務違反に該当する基準とは?企業が取り組むべき対策も解説

異常所見の有無にかかわらず、健康診断を受けた従業員の健康診断個人票(様式第5号)を作成して、5年間保存しなければなりません。義務を怠った場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

健康診断個人票は、厚生労働省をはじめ行政のホームページなどからダウンロードが可能です。様式第5号の項目が記載されていれば個人票として認められます。もし医師の意見欄がない場合は追記が必要です。

健康診断の結果は、紙媒体以外に電子データによる保存も認められています。

【参考】

e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」

e-GOV法令検索「労働安全衛生法」

厚生労働省「健康診断個人票」

健康診断の事後措置を実施する際は、以下の点に注意が必要です。

・従業員に不利益となる扱いをしない

・個人情報を適正に管理する

それぞれの注意点について詳しく解説します。

事後措置を実施する際は、従業員に不利益となる扱いをしてはなりません。具体的には、以下のような措置が禁止されています。

・健康診断の結果を理由とした解雇や退職勧告

・有期雇用契約を締結している従業員に対して契約更新をしない

・不当な動機、目的による配置転換や職位の変更

従業員に不適切な措置を行わないためにも、医師や本人の意見を取り入れた上で就業措置を決めましょう。

【参考】厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

健康診断の事後措置を実施する際は、個人情報を適正に管理する必要があります。健康診断の結果や病歴、就業措置の内容などの個人情報が漏洩した場合、該当従業員が偏見や不当な扱いを受ける恐れがあるからです。

事業者は以下のような対策を行い、従業員の個人情報の管理を徹底しましょう。

・個人情報を取り扱う担当者を決める

・紙媒体データの場合は、保管場所に鍵をかける

・電子データの場合は、パスワードをかける

健康診断の事後措置の目的は、従業員の健康を守り、事業者の責任を果たすことです。

健康診断で従業員に異常所見があれば産業医などへ相談し、事後措置を講じる義務があります。必要に応じて衛生委員会などへ報告し、労働環境の改善対策へ取り組むことも重要です。

健康診断の事後措置の流れや実施すべきことを理解し、正しく実施しましょう。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け