ストレスチェックの集団分析を行うことで、組織のストレス状態を把握することができます。また、その情報をもとに職場環境改善に取り組むことで、従業員のメンタルヘルス不調対策につながります。

本記事では、ストレスチェック集団分析の基礎的な情報をはじめ、実施方法、分析結果の開示範囲、結果別の対処方法について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

法令ではストレスチェックの集団分析の実施は努力義務とされています。よって、ストレスチェックの集団分析を実施しなかったとしても罰則はありません。

ただし、職場環境の改善は、従業員のストレスによる不調や休職などを未然に防ぐだけでなく、仕事の質の向上にもつながります。より働きやすい職場にするために、集団分析を実施するとよいでしょう。

厚生労働省の調査によると、2023年度のストレスチェック集団分析の実施率は69.2%で、そのうち78%の事業場が集団分析の結果を職場改善に活用しています。

なお、集団分析は事業場の規模が大きいほど実施される傾向にあり、従業員が300人を超える規模であれば9割以上が取り組んでいます。調査結果から、努力義務とされていながらも、多くの企業がストレスチェックの集団分析を行っていることが分かります。

出典:厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」

【関連記事】自社に適したストレスチェックの項目数は?4つの調査票の特徴を解説

ストレスチェックの集団分析の目的は、職場環境改善を通じて従業員のメンタルヘルス不調対策につなげることです。

具体的には、部署や作業場といった一定の集団ごとにストレスチェック結果を集計し、組織のストレス状態や傾向について分析したうえで、改善策を講じます。

ストレスチェック結果の分析により、集団におけるストレス要因を的確に把握することができ、改善計画の立案と施策の実行がしやすくなります。

また、改善施策の実施後は、職場環境の状況を定期的に評価し、課題がある場合は再度、改善に向けて取り組む必要があります。

ストレスチェックの集団分析は、PDCAサイクルを回しつつ職場環境を改善していくことで、従業員のメンタルヘルス不調を防ぐことに繋がります。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」

【関連記事】ストレスチェック制度とは?実施によって得られるメリットや導入手順を解説

ストレスチェック集団分析を実施するメリットの1つ目は、組織におけるメンタルヘルスの課題を察知できるという点です。

集団分析を行うことにより、属性別のデータが統計的に可視化できるため職場が抱えている課題を明確にできます。

特に、高ストレスを抱える従業員が多い部署を把握できれば、メンタルヘルス不調者の発生や深刻化の未然防止につながります。

ストレスチェック集団分析は、課題だけでなく各部署の強みを明確にできる点もメリットです。

ストレス要因が低い、あるいは「仕事へのやりがい」や「上司・同僚からのサポート」といった項目で高い評価を得ている集団に着目することで、その集団が持つ組織文化、コミュニケーション、リーダーシップといった強みを具体的に把握できます。それぞれの部署の強みを取り入れることで職場環境が整いやすくなり、業務の生産性向上につながります。

ストレスチェックの集団分析結果をもとに、効率的に従業員のメンタルヘルス対策ができる点もメリットです。

ストレスチェック集団分析のデータを可視化できれば、共通の認識をもったうえで効果的な対策を検討できるからです。

高ストレス者が多い対象部署へ指導をすれば、離職率の低下にもつながります。

ストレスチェックの集団分析は、原則10人以上のグループ単位で集計し分析を行います。1部署や事業部が10人未満の小規模事業場は、以下のような単位ごとに分けて集計・分析が可能です。

また、ストレスチェックの集団分析を実施する際は、どの集団単位で集計および分析するのか衛生委員会などで事前に審議しましょう。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」

【関連記事】安全衛生委員会と衛生委員会とは? それぞれの役割と開催条件について

ストレスチェック集団分析では、以下2つの判定図を用いてストレスの度合いを評価します。

評価方法について詳しく見ていきましょう。

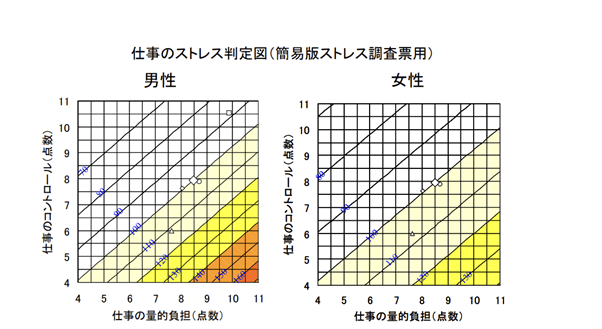

量ーコントロール判定図では、仕事の量的負担と仕事のコントロール(裁量権)のバランスを見てストレス判定が可能です。

出典:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票を用いた ストレスの現状把握のためのマニュアル」

仕事の量的負担(横軸)と仕事のコントロール(縦軸)が交わる点でストレス状態を判定します。「100」の斜線部分が全国平均ラインです。判定図の右下に向かうほど高ストレス、左上に向かうほど低ストレスと判定します。

一般的に、仕事上の裁量権が大きければ満足度が高くなりやすいため、ストレスを感じにくい傾向にあります。

それに対し仕事の量的負担が大きく、かつ裁量権が小さいと高ストレスになりやすいので注意が必要です。

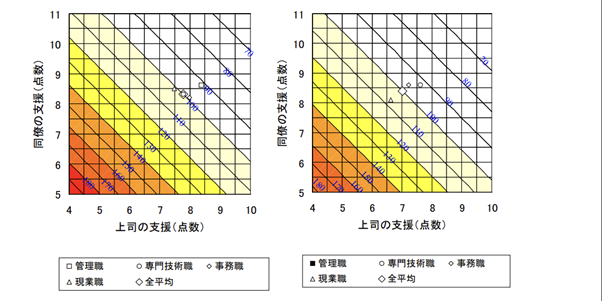

職場の支援判定図では、上司や同僚の支援状態の評価が可能です。支援状態は「上司の支援」の縦軸と「同僚の支援」の横軸が交わる点で判定します。

出典:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票を用いた ストレスの現状把握のためのマニュアル」

職場の支援判定図も量ーコントロール判定図と同様、「100」の斜線が全国平均ラインです。左下に向かうほどストレスが生じやすい環境で、支援の度合いの低さを意味します。

必要に応じて部下との面談を実施している事業所などは、上司の支援の数値が高く仕事上のストレスは少なくなりやすい傾向にあります。

一方、上司の支援の数値が低い場合は、上司の指導が不十分、もしくは上司と部下が一緒に仕事をする環境が整っていない可能性が高いです。

また、仕事で困っているときに同僚が助言してくれたり、相談に応じてくれたりする部署は、同僚支援の数値が高くなります。

同僚間の意思の疎通がうまくできていない場合や、人間関係に問題があり協力体制が整っていない場合は、数値が低くなりやすいです。

ストレスチェックの集団分析結果の開示範囲は、10人以上と10人未満で異なります。それぞれの開示範囲を解説します。

ストレスチェック集団分析結果は、集団が10人以上であれば従業員の同意を得なくても実施者から企業側に開示できます。通常、集団分析結果からは個人を特定できず、個人の評価に影響をおよばさないと考えられているためです。

ただし、事業場内で制限なく分析結果を共有してはならず、どの範囲まで開示をするかあらかじめ決める必要があります。ストレスチェックの実施前に、衛生委員会などで審議したうえで開示範囲を決定しましょう。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

集団が10人未満であれば、その結果と個人が特定される可能性が高いため、ストレスチェックの集団分析結果の開示は認められていません。

ただし、あらかじめ衛生委員会などで審議したうえで、個人が特定されるおそれがない方法であれば10人未満の単位でのストレスチェック結果の集計・分析もできます。

具体的には、ストレスチェックの平均値のみを求める方法であれば、個人の特定にはつながりません。自社の実情を踏まえて、個人が特定されない方法で集団分析を行いましょう。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」

ストレスチェックの集団分析では、以下の結果を確認しておくことが重要です。

それぞれのポイントを解説します。

高ストレス者とは、ストレスチェックでストレスの度合いが高い判定結果だった人です。高ストレス者に該当する基準は、以下のとおりです。

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」)

高ストレス判定を受けた従業員は、本人が申し出を希望した場合により産業医による面談が実施されます。また、面接指導を受けることが推奨されています。

高ストレス者は、うつ病などのメンタルヘルス不調のリスクが高いためです。面談では、当該従業員から心身の状況や勤務状況などをヒアリングし、改善に向けた指導を行います。

【関連記事】ストレスチェックで高ストレス者を選定する際の方法や注意点

総合健康リスクとは、現状の職場でのストレス状態が、従業員の健康にどのくらい影響があるかを示す数値です。総合健康リスクは、仕事のストレス判定図を用いて以下のように算出します。

量-コントロール判定図の値×職場の支援判定図/ 100

総合健康リスクの基準値(全国平均)である「100」に対して、数値が高いほど、従業員の健康リスクが高い状態です。

たとえば、総合健康リスクが120だった場合、ストレスによるメンタルヘルス不調や休職などのリスクが全国平均の1.2倍になると考えられます。

150以上の場合はすでに健康問題が表面化していることが多く、当該従業員に対して早急にカウンセリングをしたり、職場環境の改善をしたりするなどの対応が必要です。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」

ここでは、ストレスチェックの集団分析結果ごとの対処方法について解説します。

仕事の量的負担が多い場合、生産性に結びついていない余計な作業を削減しましょう。作業量だけでなく、仕事の進め方に問題がある場合も仕事の量的負担は増加します。

業務内容や仕事の進め方を見直し、仕事量が多いにもかかわらず仕事の量的負担の数値が低くなった場合は、作業効率がよい職場に改善したと評価できます。

仕事の量的負担に対し、仕事のコントロール度の点数が低い場合は、コントロール度を高めるのが有効な方法です。

仕事の進め方の自由度や裁量権が高まれば、個人の満足度も高まり、能力を発揮できる機会が増えます。

また、OJTや技能研修の機会を増やすのもおすすめです。

上司や同僚の支援が低い場合は、従業員が支援を必要としたときにすぐに相談できる環境を設けることが有効です。具体的な対策方法には、部署ごとにグループを設け情報共有の機会を増やす、リーダー以外に相談できるサブリーダー職を作るなどが挙げられます。

また、社内のレイアウトによって上司や同僚の支援が低下するケースもあります。デスクの配置や作業動線などにも気を配りましょう。

ストレスチェック集団分析を活用した職場環境の改善事例を2つ紹介します。自社に活かせる部分があるか参考にしてください。

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社では、産業保健スタッフ部門と人事部門が連携し、管理監督者主導型アプローチによる職場環境改善活動を実施しています。疲労度チェックの結果、健康リスクが高いと診断された従業員に対して必ず面談を行っています。

主に面談の対象となるのは、時間外労働時間が月40時間を超えた従業員などです。面談では、一人あたり30~45分程度かけて話を聞きます。そのため、健康状態だけでなく、従業員の労働環境を詳しく把握できる機会にもなっています。

ストレスチェックの集団分析を活用した職場環境改善には、産業医や産業保健師と管理職が一体となって進めていく必要があるといえるでしょう。

【参考】厚生労働省「オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(東京都港区):職場のメンタルヘルス対策の取組事例」

カルビーポテト株式会社では、ストレスチェックの結果とコンプライアンス意識調査の結果の両方をもとに組織分析を行い、職場環境改善のグループワークにつなげています。

また、セルフケア研修やハラスメント防止研修なども実施するようになりました。職場環境改善のグループワーク後は、部署ごとに意識改革行動宣言を示し、目立つ場所に掲示し行動化につなげています。

職場環境改善のためのグループワークを行えば、従業員の意見を広く取り入れられるので、効果的な改善を目指せるでしょう。また、意識改革宣言を明確に周知し継続的な実践につなげるのも重要なポイントといえます。

【参考】厚生労働省「カルビーポテト株式会社(北海道帯広市):職場のメンタルヘルス対策の取組事例」

・

・

・

ストレスチェック集団分析の実施は努力義務なので、実施しなくても罰せられません。しかし、実施すれば部署ごとの課題や強みを明確に把握でき、より効果的な職場環境改善の対策を立てられます。

従業員の健康を守り、よりよい職場環境を実現するためにストレスチェックの集団分析を実施しましょう。

本資料は、ストレスチェックの集団分析結果の活用をサポートする資料になります。 「ストレスチェックの集団分析結果をうまく活用できない」、「データを元に、社内全体を巻き込みながら職場環境を改善したい」、「経営陣や産業医と連携をとって施策を進捗させたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。

従業員相談の一次窓口として、産業医と貴社産業保健スタッフを連携しやすくする外部相談窓口サービスの資料です。 下記のようなお困りごとがあれば、ぜひ一度ご覧ください。 ・メンタル・フィジカル不調者が複数いる ・契約中の相談窓口の費用対効果が低い ・何かあった時の相談窓口を持っておきたい

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け