従業員の心の健康を守るために義務化されたストレスチェック制度。「自社は対象になるのか」「具体的にどう進めればいいのか」「罰則はあるのか」など、多くの疑問をお持ちの人事労務担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

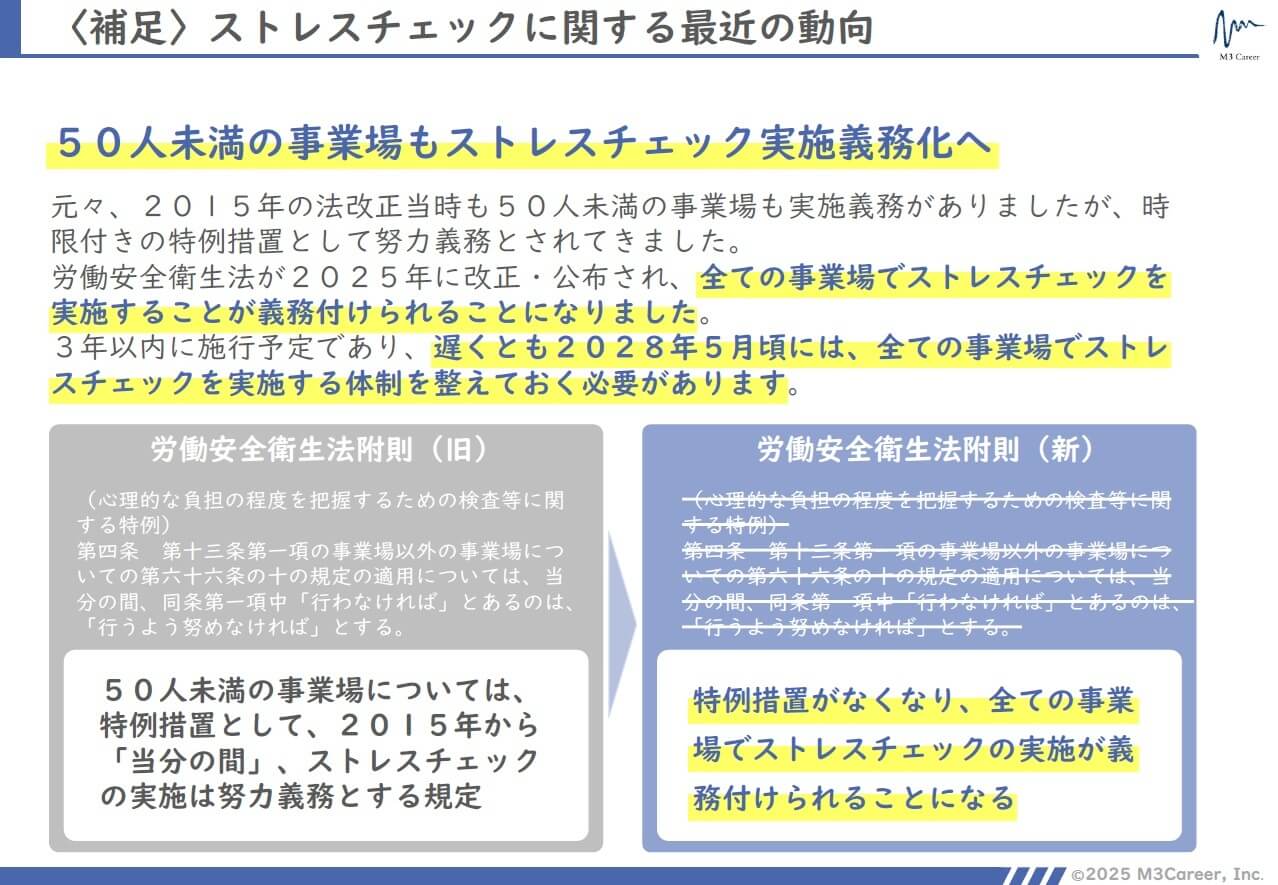

また、2028年からはストレスチェックを実施する義務の対象が拡大される見込みであり、より多くの企業の方がストレスチェックについて知り、対応する必要が出てきました。

この記事では、ストレスチェック義務化に関する企業の疑問を解決すべく、制度の基本から具体的な実施方法、高ストレス者への対応、注意すべきポイントまで、分かりやすく解説します。

目次

ストレスチェックとは、働く人のストレス状態を把握するための検査のことです。

2015年の労働安全衛生法改正によって従業員50名以上の事業場ではトレスチェックの実施が義務化されました。また、2028年には50名未満の事業場にも実施が義務化される見込みです。

ストレスチェックの主な目的は、労働者自身がストレスに気づきセルフケアを促すとともに、職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調を未然に防止することです。

現代社会において、仕事による強いストレスを感じ、精神疾患を発症するケースは増加傾向にあります。厚生労働省の調査でも、精神障害による労災請求件数は高止まりしており、企業には従業員のストレスに真摯に向き合うことが強く求められています。ストレスチェックは、従業員が自身のストレス状況を客観的に把握する機会を提供し、早期に不調のサインに気づくことで、重症化を防ぐことができます。また、集団分析の結果を基に職場環境を改善することで、従業員がより働きやすい環境を整備し、健康的な企業運営を促進することが可能です。

2025年12月現在、厚生労働省では「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」が開催されており、有識者らによって今後のストレスチェック制度に関する方針が検討されています。

また、同検討会では「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)」が公開されており、小規模事業場でストレスチェックを実施する際の体制構築や周知方法について詳しく解説しています。

現時点ではあくまで素案でありますが、知識の習得や情報収集の観点からチェックしておくことをおすすめします。

ストレスチェック制度を適切に導入・運用するためには、その基本を理解しておくことが不可欠です。

ストレスチェックの対象となるのは、原則として事業場で働くすべての従業員です。ただし、以下に該当する従業員は対象外となる場合があります。

正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、上記条件を満たすすべての従業員が対象となる点に注意が必要です。

ストレスチェック制度において、事業者は以下の義務を負います。

なお、従業員が50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は義務ではありませんが、実施する場合は法令や指針に従う必要があります。その場合の労働基準監督署への報告義務はありません。

ストレスチェックを適切に実施しなかったり、労働基準監督署への報告を怠ったりした場合、事業者には以下の罰則が科される可能性があります。

従業員が健康的に働ける職場環境を整備することは、企業の重要な責任であり、法令遵守の観点からも適切な対応が求められます。

ストレスチェックを実際に導入し、実施するには具体的な手順があります。ここでは、導入から実施、そして実施後の対応までを順を追って解説します。

ストレスチェックは、誰でも実施できるわけではありません。労働安全衛生法で定められた資格を持つ者が実施者となる必要があります。

多くの場合、自社の産業医に依頼することが一般的です。産業医がいない場合や、社内での実施が難しい場合は、外部の専門機関に委託することも可能です。

また、実施者の補助を行う実施事務従事者も選ぶ必要があります。実施事務従事者は、ストレスチェックの結果が従業員にとって不利益とならないよう保護する重要な役割を担います。そのため、従業員の解雇、昇進、異動などに直接的な権限を持つ人は、実施事務従事者になることができません。

ストレスチェックは、質問票を用いて従業員に回答してもらう形式で行います。質問票には、以下の3つの項目が含まれている必要があります。

厚生労働省が公開している「職業性ストレス簡易調査票」の利用が推奨されており、これを活用することで、要件を満たした質問票を準備できます。質問項目は事業者が自由に追加することも可能です。

従業員への結果通知は、点数だけでなく、レーダーチャートやストレスプロフィールなどを併用すると、自身のストレス状態をより分かりやすく理解してもらうことができます。具体的な通知方法に迷う場合は、外部委託先からのアドバイスを得ることも有効です。

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員への適切な対応は、制度運用の重要な柱です。

高ストレス者の選定基準は、質問票の種類や評価方法によって異なりますが、厚生労働省が公開している質問票を使用する場合は、具体的な数値が示されています。一般的には、以下のいずれかに該当する従業員が高ストレス者と判断されます。

高ストレス者の最終的な判定は、ストレスチェックの実施者が行います。ストレスチェックの結果は個人情報であり、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。

高ストレス者と判定された従業員から面接指導の申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。従業員が申し出しやすい環境を整え、産業医やカウンセラーなどによる相談体制を充実させることが重要です。面接指導を通じて、従業員のストレス原因の特定や、必要なケア、職場環境の改善につなげることが期待されます。

高ストレス者への面接指導を含むストレスチェックの一連の実施が完了したら、事業者はその実施状況を労働基準監督署へ報告する必要があります。報告書の様式は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。提出時期に明確な定めはありませんが、原則として年に1回の実施後、速やかに報告を行うことが望ましいでしょう。

ストレスチェック制度を効果的に運用し、義務化に適切に対応するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

ストレスチェックの実施は、単なる法令遵守にとどまらず、従業員の心の健康増進、ひいては職場環境の改善、企業の生産性向上にも大きく貢献する重要な取り組みです。

本記事で解説した義務化の背景、制度の概要、導入・実施の具体的な流れ、そして押さえておくべきポイントを参考に、人事労務担当者として適切にストレスチェック制度を運用し、従業員がいきいきと働ける職場づくりを目指しましょう。

従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け