健康経営に取り組む企業が増える一方で、「全社的な理解を得るのが難しい」「施策がなかなか進められない」「効果的な施策がわからない」といった課題を抱える人事労務担当者の方も少なくありません。本稿では、わずか3年間で「ホワイト500」に認定されるなど、健康経営に取り組むエムスリーキャリアの事例を通して、成功する健康経営の手掛かりを探ります。

■話してくれた人

目次

―― エムスリーキャリアは、この度「ホワイト500」に初認定されました。健康経営に取り組んだきっかけと、短期間での認定取得の要因を教えてください。

人事 脇山さん(以下、人事): 医療従事者の人材関連サービスを提供する当社として、従業員の健康推進は重要だと考えてきました。そのため、以前から産業保健には取り組んできたところです。そして、本格的に健康経営にも着手したのは3年ほど前のことです。

その一環として、健康経営優良法人を取得するのが社内外にも分かりやすいだろうということで始めました。1年目は準備期間とし、本格的に動き出したのは2年目からです。担当部署の増員もあり、スピード感をもって取り組めたのは嬉しかったですね。それまで健康経営“的”なことは行っていましたが、体系的に取り組むために急いで勉強を始めました。

産業医 平井さん(以下、産業医): 施策の優先順位を決めたことがスピード認定に繋がったと思います。健康経営は、経営・社員・医療のいずれかに重心が寄ってしまうと、施策を進めるうちに異議が出かねません。明確な基準をもとに優先順位がつけられたおかげで迅速に体制を構築し、健康経営を加速させることができたと感じています。

ただ気を付けたいのは、短期間での認定取得はあくまで結果に過ぎません。エムスリーキャリアが重視したのは、従業員の健康状態を本質的に高め、それが経営にもプラスに働くことです。決して取得スピードありきでなく、本質的な健康経営に取り組んだ点が大事だと思います。

―― 本質的な健康経営とは、具体的にどのような取り組みをされたのでしょうか?

人事: エムスリーキャリアでは、健康経営を推進するにあたって「分析」「打ち手」「評価」の3つのステップを重視しました。

―― 各ステップについて詳しくお聞かせください。まず「分析」の段階では、どのようなことをしましたか?

人事: 従業員の健康状態を把握するため、健康リスク評価ツール「EBHS LIFE」(エビス ライフ)を導入しました。このツールは、現在の健康状態だけでなく、生活習慣などから将来のリスクも評価できるため、今後の課題を明確にすることができました。

産業医: 私からは、EBHSの結果について、「これはどのような意味を持つのか」といった解説や、健康面でのアドバイス、時には適切な受診を促すなど積極的に行いました。

―― 分析の結果を踏まえ、どのような「打ち手」を実行されたのでしょうか?

人事: 分析結果に基づき、従業員の課題に合わせて多岐にわたる施策を実施しました。例えば、以下のようなものです。

産業医: 特に健康セミナーは、分析結果を踏まえて私と脇山さん含めたプロジェクトメンバーでテーマを決め、私が講師を務めているため、非常に説得力があると感じてもらえているようです。もう30回近く、毎回テーマを変えながら継続していますね。

―― さまざまな打ち手を実施していますが、企画段階ではかなり多かったそうですね。

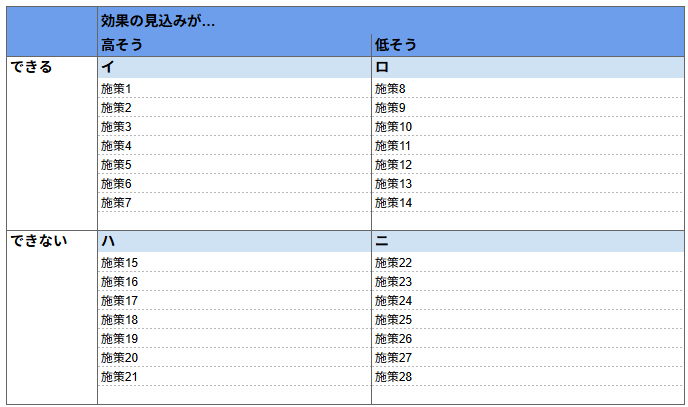

人事: 実は、当初は400近くの施策がありました。それらを、効果や実現しやすさを考慮した「イロハニ図」に分類し、優先順位をつけています。

イロハニ図は、縦軸を「できる/できない」、横軸を「効果の見込みが高そう/低そう」にして、イ→ロ→ハ→ニの順に行います。これを経営陣を含めた関係者で合意しておくことで、途中で「なんでやってるんだっけ?」「やる必要ある?」といったブレーキがかからなくなります。

2年目に専属産業医として平井さんが入社してもらったのも助かりました。医学的な見地から相談に乗ってもらえますし、産業医という専門家がいることで経営陣への説明にも説得力が増します。それから、平井さん自身にも施策には積極的に関わってもらっていて、たとえば健康セミナーも、当社の従業員に知っておいてほしいことを軸にしつつ、ホワイト500認定も見据えたテーマ設定、スケジューリングをしてくれています。そのため、毎月開催しているセミナーは2本立ての内容になっています。

―― 施策の実施後は「評価」ですね。実際、どのような結果になったのでしょうか?

人事: 結果を見て次に活かしていくわけですが、多くの企業で力を入れている健診を例に挙げますと、以前から受診率9割はあったものの、どうしても未受診者が出てしまっていたので、対策としてどのように受診を促していくかをとにかく考え、実行するといったことをしていました。たとえば、勧奨方法はメールでダメなら、SMSを利用したりと目を引くようにしました。また、本人に促すだけでは効果がなさそうなら、部署・上長にも協力してもらって勧奨するといったこともしましたね。

―― 健康経営に取り組む上で、最も重要なことは何だと思われますか?

人事: 私が最も重要だと感じるのは、「課題整理」です。健康経営優良法人などの認定取得を目指す際に陥りがちなのが、調査票の記入や点数アップにばかり目が行き、健康経営の本質を見失ってしまうことです。健康経営は、従業員の健康を推進することで、企業の生産性向上や組織活性化につなげるためのものです。そのため、まずは従業員の健康課題をしっかりと把握し、その課題を解決するための施策を、継続的に実施していくことが重要だと考えています。

産業医: 私も「本質的な健康経営」を推進する上で、産業医の役割は大きいと感じています。本来、産業保健面での課題は職場ごとにそれぞれ存在します。それに対し、統一された調査票で評価するという認定制度の性質上、求める施策が、産業保健の本来的な課題とはやや乖離している場合もあります。

私は産業医として絶対にやらなければならない部分を遂行しつつ、それ以外の健康経営の要件をいかに満たすかを、経営層や人事と連携しながら考えてきました。重要なのは、「社員のためになるか」という専門家としての視点を持ちつつ、経営とのバランスを取ることです。

私たち産業医は、良質なエビデンスと妥当性に基づいたアドバイスを提供することで、施策の実現のためのアクセルや、時には良い意味でのブレーキの役割も担っていると考えています。

―― 最後に、健康経営に取り組む人事労務担当者の方へ、メッセージをお願いします。

人事: 健康経営は、企業の規模や業種に関わらず、全ての企業にとって重要な取り組みです。従業員の健康は、企業の成長を支える基盤となります。健康経営に取り組むことで、従業員の皆さんが、心身ともに健康で、いきいきと働ける環境を作ることができます。ぜひ、健康経営を推進し、従業員の皆さんと共に、より良い企業を作っていきましょう。

産業医: これから健康経営に取り組む企業や、現在取り組み中で悩んでいる企業の人事労務担当者の方には、まず産業医との接点を持つことをお勧めします。主役は会社と社員ですが、産業医に「こういう会社で、こういう考え方を大事にしている」と踏み込んでいただければ、産業医も積極的にサポートできます。

2025年1月に実施した、健康経営と産業医についての 市場調査結果をまとめたレポートです。 「他社はどんな考え方で健康経営を実施しているの?」とお考えの方におすすめです。 ■□調査項目□■(一部抜粋) ・産業医に依頼している業務・依頼したい業務 ・嘱託産業医の訪問頻度 ・産業医選任時に重要視する要素 ・産業医の交代・変更を検討したきっかけ/理由

健康経営は、従業員が活き活きと働き、生産性を高めるための重要な経営戦略です。 一方で、従業員の健康状態は「ブラックボックス化」になりがちです。 本資料では、この「ブラックボックス」を解消し、企業の健康リスクを「数値化」して「見える化」するための具体的なステップ、 そのデータを活用し、共に健康経営を推進していく産業医の活用法を提示します。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け