2025年、労務・育児・介護関係のさまざまな法改正が施行されます。

企業の労務や人事、従業員の働き方に大きな影響を与える可能性があるため、企業は改正内容を把握して適切に対応しなくてはなりません。

本記事では、2025年に施行される法改正の内容や今後の法改正で企業が把握すべき項目を解説します。

目次

2025年4月以降に施行される労務・育児・介護関係の法改正一覧は、以下のとおりです。

2025年4月以降に施行される労務・育児・介護関係の法改正一覧は、以下のとおりです。

| 法改正の対象 | 施行日 | 概要 |

| 雇用保険法 | 2025年4月1日

2025年10月1日 |

雇用保険制度の見直し |

| 障害者雇用促進法 | 2025年4月1日 | 除外率制度の見直し |

| 高年齢者雇用安定法 | 2025年4月1日 | 継続雇用制度の経過措置終了 |

| 労働安全衛生規則 | 2025年4月1日 | 危険箇所で実施が義務付けられている措置の対象者が拡大 |

| 育児・介護休業法 | 2025年4月1日

2025年10月1日 |

育児・介護と仕事の両立を実現するための措置の拡充や義務化 |

| 次世代育成支援対策推進法 | 2025年4月1日 | 法律の有効期限が10年間延長 |

| 子ども・子育て支援法 | 2025年4月1日 | 共働き・共育ての推進や子育て世帯への経済的支援 |

企業の雇用に係る改正は、その多くが2025年4月1日から施行されます。企業は障害者や高年齢者の雇用を見直したり、育児・介護と仕事の両立ができる環境を整えたりする必要があります。

【参考】

厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

厚生労働省「経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」

厚生労働省「2025年4月から事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます」

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」

こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」

【関連記事】【2025年】雇用保険制度の改正内容とは?適用拡大や育児休業給付について解説

2025年に施行される労務関係の法律は、以下のとおりです。

2025年に施行される労務関係の法律は、以下のとおりです。

・雇用保険法

・障害者雇用促進法

・高年齢者雇用安定法

・労働安全衛生規則

それぞれの改正内容について解説します。

多様な働き方の支援と「人への投資」の強化を目的として、雇用保険制度が見直されました。2025年4月1日に施行される改正内容は以下の5つです。

・自己都合離職者の給付制限の見直し

・育児休業給付に係る保険料率の引き上げ(0.4%→0.5%)

・就業促進手当の見直し

・教育訓練支援給付金の給付率引下げ(80%→60%)および暫定措置を2026年度末まで延長

・雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付の暫定措置を2026年度末まで延長

自己都合退職者の原則の給付制限期間が、2ヶ月から1ヶ月(5年間で3回以上の自己都合離職の場合には3ヶ月)に短縮されます。

また、就業促進手当のうち、就業手当(安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当)が廃止になります。就業促進定着手当(早期再就職後の賃金が離職前よりも低下していた場合の手当)は、上限が30~40%から20%に引き下げられました。

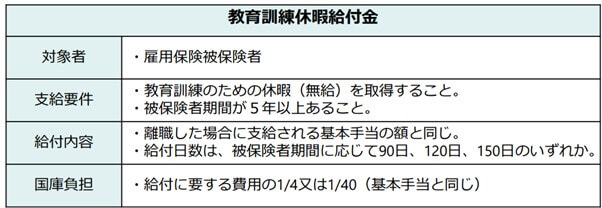

また、2025年10月1日には、教育訓練中の労働者を支えるための教育訓練休暇給付金が創設されます。

(出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」)

(出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」)

5年以上の被保険者期間をもつ労働者が教育訓練のために休暇を取得した場合、基本手当に相当する給付を受けられるようになります。

【参考】厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

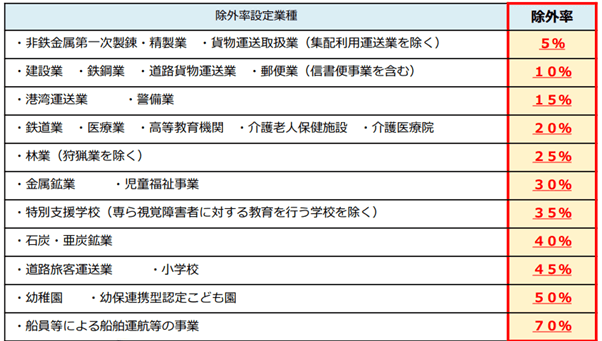

障害者雇用を促進させる目的で、除外率が引き下げられました。除外率とは、障害者の就業が困難と判断される業種において、障害者の雇用義務を軽減させる制度です。

一定規模以上の事業所では、法定雇用率(2024年4月時点で2.5%)にもとづいた人数の障害者を雇用することが障害者雇用促進法で義務付けられています。

その雇用人数を特定業種で減らせるのが除外率制度です。法改正により、各業種で除外率が以下のとおりに変更されました。

(出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)

(出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)

除外率が設定されている業種はそれぞれ10ポイント引き下げられます。すでに除外率が10%以下の業種は制度の対象外です。

企業は障害者の雇用を増やす必要があるため、配置部署や業務内容などを調整して受け入れ体制を整えなくてはなりません。

【参考】

厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

e-GOV法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」

【関連記事】【2025年】障害者法定雇用率の変更点は?引き上げの詳細や計算方法も解説

一定の要件を満たした場合に、継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置が2025年3月31日で終了します。

2025年4月1日以降は、65歳以上の高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

・定年制の廃止

・65歳までの定年の引き上げ

・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

(出典:厚生労働省「経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」)

経過措置の終了により、企業は希望者全員に65歳までの安定した雇用を確保しなければなりません。

【参考】厚生労働省「高年齢者雇用安定法 改正の概要」

危険箇所で作業をする際に義務付けられている保護措置の対象者が拡大されました。危険箇所で実施しなくてはならない保護措置とは以下の通りです。

・事故発生時などに作業場所からの退避

・危険箇所への立入禁止など

・火気使用禁止

・悪天候時の作業禁止

現行法では、労働者だけに保護措置の実施が義務付けられています。改正後は、労働者だけでなく作業場でなんらかの作業に従事するすべての者に対して、保護措置の実施が義務付けられました。新たな対象者は、以下が挙げられます。

・他社の労働者

・一人親方

・家族従業者

・資材搬入者

・警備員

事業者との契約関係は問われません。危険箇所でなんらかの作業をしている人であれば、すべて対象になります。

また、労働者に保護器具などを使用させる義務がある場合は、下請業者や一人親方などに対しても保護具などを使用する必要があると周知しなくてはなりません。

【参考】

厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」

厚生労働省「2025年4月から事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます」

2025年施行の育児・介護に関係する法律は、以下のとおりです。

2025年施行の育児・介護に関係する法律は、以下のとおりです。

・育児・介護休業法

・次世代育成支援対策推進法

・子ども・子育て支援法

それぞれの改正内容について解説します。

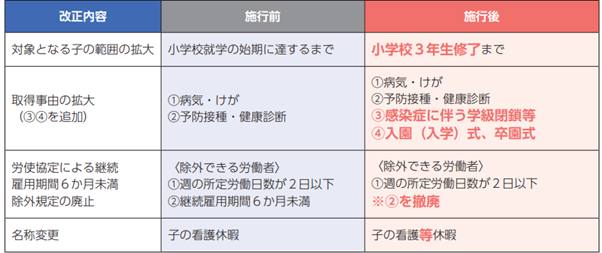

仕事と育児・介護の両立を実現させるために、子の看護休暇や介護休暇を取得できる労働者の要件が見直されました。2025年4月1日に施行される改正内容は以下のとおりです。

・子の看護休暇の対象となる子の範囲・取得事由の拡大など

・残業免除の対象を3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前に拡大

・育児や介護のためのテレワーク導入を努力義務化

・育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業を拡大(従業員数1000人超→300人超)

・介護休暇における労働協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外規定の廃止

・介護離職防止のための雇用環境整備、個別の周知、意向確認の義務化

改正により企業に就業規則などの見直しが義務付けられる項目もあります。たとえば、子の看護休暇は以下のように見直されるため、内容に合わせて就業規則を変更しなくてはなりません。

(出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

(出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

育児や介護のためのテレワーク導入に関しては努力義務です。働きやすい職場環境にするには、積極的に導入を検討したほうがよいでしょう。

2025年10月1日に施行される改正内容は以下の2つです。

・柔軟な働き方を実現するための措置

・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

事業者は、妊娠・出産の申し出があった際と子が3歳になる前に個別の意向聴取を実施しなくてはなりません。加えて、聴取した内容にもとづき、勤務時間や業務量の調整など配慮をする必要があります。

また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の項目から2つ以上の措置を実施しなくてはなりません。

・始業時刻等の変更

・テレワーク等(10日以上/月)

・保育施設の設置運営等

・就業しつつ子を養育することを安易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/月)

・短時間勤務制度

(出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

テレワークと養育両立支援休暇は、原則時間単位で取得できるようにする必要があります。

【関連記事】

【2025年4月施行】改正育児・介護休業法の内容とは?企業が実施すべき対応を解説

産休育休制度とは?適用される従業員の要件や会社が行う手続きを解説

次世代育成支援対策推進法の有効期限が10年間延長になりました。有効期限は2025年3月31日から2035年3月31日に変更されます。

そのため、従業員が101人以上の企業が行動計画を策定する際には、2025年4月1日以降も育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定しなくてはなりません。

また、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、仕事と子育ての両立支援に注力している企業を評価する「くるみん認定制度」の認定基準も改正されました。

【参考】厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」

【関連記事】くるみん認定制度とは?認定基準やえるぼし認定制度との違いを解説

共働き・共育ての推進や子育ての支援を目的に、2025年4月1日から以下の改正内容が施行されます。

・妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業の創設

・産後ケア事業の提供体制の整備

・教育、保育を提供する施設と事業者に対し、経営情報などの報告を義務化

・子ども・子育て拠出金にかかる見直し

・出生後休業支援給付と育児時短就業給付の創設

・子ども、子育て支援特別会計の創設

改正により子育て世帯を対象とする給付が拡充されました。たとえば、妊婦のための支援給付により、妊婦であることが認定されると市町村から5万円が支給されます。

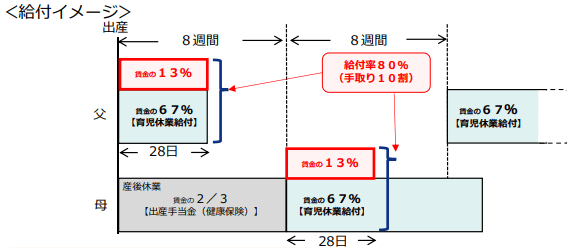

また、出生後休業支援給付の創設により、育児休業の際に一定の要件を満たすと28日間を限度として、休業開始前賃金の13%相当額が受け取れることになりました。

(出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」)

(出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」)

育児休業給付とあわせると、手取り相当の金額が給付されます。ただし、原則として被保険者と配偶者が14日以上の育児休業を取得する必要があるため、企業の協力が必要です。事業者には、子育てと仕事を両立できるようなサポートが求められます。

【参考】こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」

2026年以降も企業の業務に係る法改正があります。とくに、2028年10月1日に施行される雇用保険の適用拡大は、把握しておくべき内容です。

2026年以降も企業の業務に係る法改正があります。とくに、2028年10月1日に施行される雇用保険の適用拡大は、把握しておくべき内容です。

雇用保険の適用拡大とは、被保険者の要件である所定労働時間を20時間以上から10時間以上に変更する改正です。

法改正により、雇用保険の新規対象者が増える可能性があります。雇用保険に係る社内業務の増加が考えられるため、施行日までに調査と準備を進めておきましょう。

【参考】厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

2025年に施行される法改正の内容は、除外率制度の見直しや育児・介護と仕事の両立支援など多岐にわたります。改正に伴い事業者は、就業規則を見直す必要があります。

2025年に施行される法改正の内容は、除外率制度の見直しや育児・介護と仕事の両立支援など多岐にわたります。改正に伴い事業者は、就業規則を見直す必要があります。

また、従業員が育児・介護と仕事を両立できるよう対策を講じなくてはなりません。2028年には雇用保険の適用拡大により、雇用保険に係る業務が増加する可能性もあります。

2025年以降に施行される法改正一覧を把握して体制を整えましょう。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け