企業の人事労務担当者が思い悩むことの1つに、従業員のメンタルヘルス対応が挙げられるでしょう。「産業医のメンタルヘルス事件簿」では、VISION PARTNERメンタルクリニック四谷の産業医兼精神科医の先生方に、産業保健の現場で起きていることやその対応について寄稿いただきます。

今回はVISION PARTNERメンタルクリニック四谷のパートナー医師である岸本雄先生に、職場で自殺者が発生した場合の事後対応について教えていただきました。

警察庁の統計調査によると令和3年(2021年)中の年間自殺者のうち、被雇用者の自殺者は約3割を占めます。近年、職場におけるメンタルヘルス対策が謳われるようになりましたが、依然としての年間数千人以上の方が自殺しています。今回は、職場で自殺が起きてしまった事例をもとに、メンタルケアの観点から会社側が取るべき対応について触れたいと思います(以下、事例の細部は変更しています)。

【事例:職場で自殺が起きてしまい、同僚がメンタルヘルス不調に陥ってしまったケース】

不動産仲介業を営む会社。全員参加の朝礼でノルマの進捗状況を報告し、達成できないと皆の前で社長から激を飛ばされる慣習があった。

ある日、ノルマが達成できず社長に詰められた男性社員Aは早退し、その日の夜に自殺した。「社長の言う通り自分は生きる価値のない人間です」と書かれた遺書が残っており、家族は「社長が自殺に追い込んだ」と捉え、会社に乗り込んできた。社長は生前Aと親しかったBに対応するよう命じた。遺族から向けられる激しい怒りにBは動揺した。遺族から怒鳴られている最中、急に周りの景色や空気が遠のくような感覚が生じた。

以降も家族からは「どうして社長が出てこない」と連日電話が来るようになり、その度にBは一人で対応させられた。次第にBは会社で電話の音が鳴るたびに体が震え、動悸と脂汗をかくようになった。布団に入ると「どうしてAは相談してくれなかったんだ」という疑問で頭が一杯になり、眠れなくなった。

Aが亡くなってから1週間が経過し、部署全体の営業成績が落ちる中、朝礼で「お前ら全員たるんでいるぞ」と社長が全員を叱責した瞬間、Bは「お前のせいでAは死んだんだ」と怒鳴りつけ、殴りかかった。このため急遽、同僚と共に精神科に受診したのだった。

不幸にも職場で自殺が起きてしまった時、会社として避けた方が良い対応があります。今回の事例の場合、①社長が遺族に対して誠意をもって向き合わなかったこと、②生前故人と親しかったBを遺族対応の窓口に置いたことは、NG対応と言えます。この他にも③同僚が自殺したことについて従業員に緘口令を敷く、④会社としての公式見解を示さない(会社としてこの事態をどのように受け止め、何が問題だったのか、今後の対応をどうするか)のも避けた方が良いでしょう。

①の対応は遺族を傷つけ、会社に対する不信感や訴訟のリスクを高めます。②については、自殺の影響を受けやすい人を高ストレス下に置いており、急性ストレス障害やうつ病、最悪の場合は連鎖的な自殺を誘発しうる状況にしています。③、④については会社に対する従業員の不信感や誤った憶測を招き、生産性の低下や従業員全体のメンタルヘルスを悪化させることにつながります。

前述のNG対応をもとに、会社として積極的に取るべき行動はどのようなものになるでしょうか。

遺族のケアであれば、いかに「誠実」に対応するかがポイントになります。時には感情をぶつけられて対応に苦慮する場面もあるかもしれません。それでも遺族の心の痛みに耳を傾け、会社としても大切な仲間を失ってしまったことに対する悲しみを伝えるようにします。また、遺族は心身共に不調が生じやすい状況にあるため、身体及び精神保健の専門家が相談に乗れることを伝えるのも有効です。

産業医自身が精神的なケアに精通している場合、直接遺族対応をすることも可能かもしれません。しかし、遺族が会社関係者に繋がることを拒否する場合や、所属している産業保健職の方が精神科を専門としていない場合、また、そもそも産業保健体制そのものが十分整っていない場合もあると思います。その場合は、産業保健推進センター、労災病院の心の相談窓口などに相談してみましょう。特に産業保健推進センターでは、専門の相談員が労働者本人やご家族からのご相談にも応じてくれます。

参考資料:独立行政法人 労働者健康福祉機構『職場における災害時のこころのケアマニュアル』

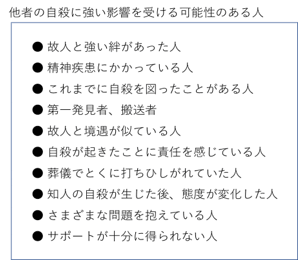

従業員に対しては、自殺の影響を受けやすいハイリスク者(表1参照)に対して、いち早く適切なケアを提供することが重要になります。

<表1>

※厚生労働省 職場における自殺の予防と対応より抜粋

※厚生労働省 職場における自殺の予防と対応より抜粋

これについては自殺発生から1-2週間ほど間をあけた後で、グループワーク形式のポストベンション(事後対応)を実施するのが有効です。理想としては、ポストベンションの経験が豊富な利害関係のない専門家に主導していただくことが望ましいでしょう。それが不可能な場合は、ハイリスクではない責任者、産業医、もしくはメンタルヘルス担当者が主導となって進めることになります。

まず10人程度のグループを作ったのち、自殺が起きたことについて、主導者が中立的な立場で事実を伝えます。その結果生じる複雑な気持ち、不安や怒り、体に出てくる『反応』について率直に話し合っていただきます(話したくない人がいる場合は、その権利も保証します)。そのうえで、そうした『反応』は一般的なことで、やがて落ち着いていくことが多いという心理教育を行います。

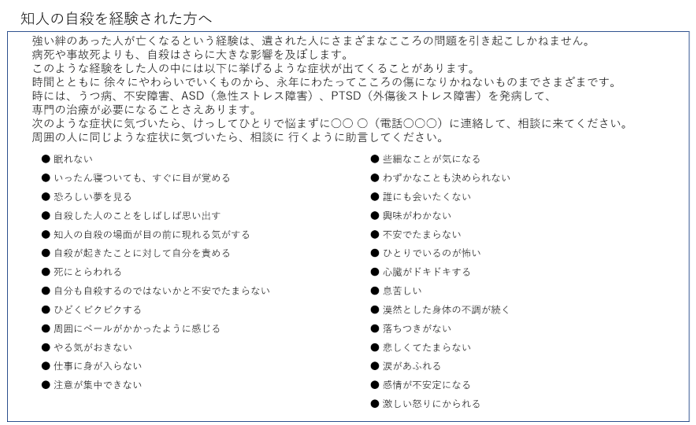

「複雑な感情を抱いているのが自分だけではない」と知るだけでも安心する方がいらっしゃいます。また、『反応』が強くみられた方や、グループの場では自分の思いを語ることができない方のために、個別でのフォローアップも必要になります。そのための相談先を明示することも重要です(表2参照)。

自殺は遺された人はもちろん、職場に大きな影響を及ぼします。しかし残念ながら、どんなに対策を打っていたとしても、自殺が起きるのを完全に防ぐことはできません。だからこそ不幸にも自殺が起きてしまった場合、ポストベンション(事後対応)が重要になります。遺族や職員の心を支えるサポーターとして、我々産業精神保健職に就く者は、いつでも皆様のお役に立ちたいと思っています。

<表2>

※厚生労働省 職場における自殺の予防と対応より抜粋

※厚生労働省 職場における自殺の予防と対応より抜粋

※参考資料

・警察庁 令和3年中の自殺の状況・資料

・厚生労働省 職場における自殺の予防と対応

・労働者健康福祉機構 職場における災害時のこころのケアマニュアル

・高橋 祥友:自殺の危険(第4版)-臨床的評価と危機介入.金剛出版,2022

・「外部相談機関による自殺のポストベンション」大庭さよ、佐倉健史、吉村靖司(2012) 産業精神保健Vol.20 No.1 14-19

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け