2019年の「働き方改革関連法」施行から5年以上が経過しました。その際、“産業医・産業保健機能”に関する内容が整備・強化されることになりました。

本記事は、企業の人事担当者の方が知っておきたい・おさらいしておきたい内容をまとめています。

目次

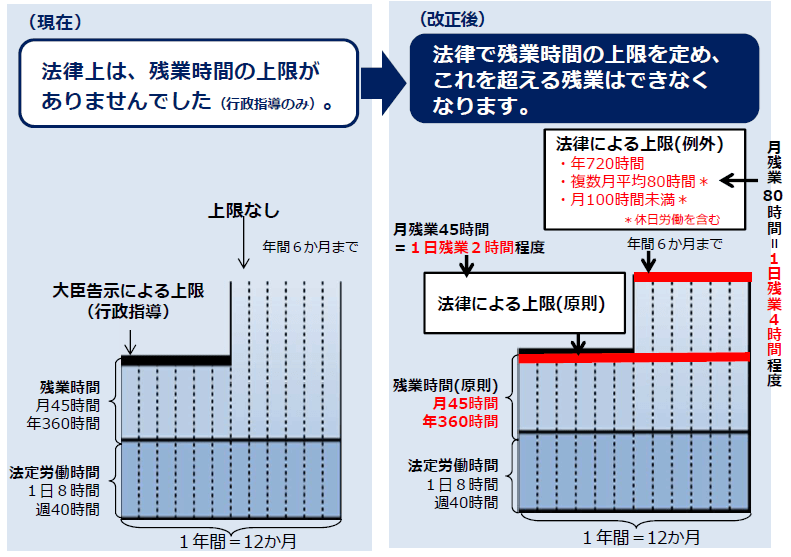

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

働き方改革関連法を一言で述べるのであれば、長時間労働の是正と、多様で柔軟な働き方、公正な待遇を法的に実現するための、労働関係法の総まとめ、ということができるでしょう。

日本の労働環境が抱える問題(少子高齢化に伴う労働人口減、長時間労働、正規・非正規間の賃金格差、低い有給取得率、育児・介護両立などの多様なニーズ)に対応するため、政府は近年、ダイバーシティの実現も視野に入れ、働き方改革は推進されています。

本改革は、労働者の健康確保という面でも重要視されています。長時間労働の是正や生産性の向上といった内容も含まれます。

具体的には“時間外労働の上限規制(上図)”等による長時間労働の改善、“勤務時間インターバル制度の普及促進”等による休息時間の確保、“年次有給休暇の指定付与の義務付け”による休暇取得の向上などが挙げられます。

時間外労働の上限規制について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ここでは“健康確保”という側面から関連法を紹介しましたが、仕事への価値観やライフスタイルが多様化する中で、自身の働きたい形で社会へ貢献できる土台となるのが働き方関連法案です。

1つ目は、“産業医・産業保健機能の強化”です。変更点は大きく2つあります。

【変更点】

【参考】厚生労働省 【資料】働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について(建議)

「1.事業者における労働者の健康確保対策の強化」では、産業医が労働者に対して適切な健康管理を実施するにあたり、事業者が労働者の労働状況や稼働時間等の必要な情報を提供することが求められます。法施行以前のように、必要に応じて産業医が事業者へ勧告するわけではなく、情報提供を受けた上で判断します。

また労働者が雇用における不当な扱いを心配することなく直接産業医に相談できる職場づくりをはじめ、その周知や措置等が必要となってきます。

これからは、継続的かつ計画的に行うという努力目標ではなく、しっかりと指針を定めて運用することが求められます。

「2.産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備」では、産業医から受けた勧告内容を衛生委員会(※)へ報告しなければなりません。

それによって、問題点や改善対策を話し合っていく必要があるからです。これまでのように、勧告を尊重するだけというわけにはいかず、産業医の活動ならびに衛生委員会との関係性強化が求められます。

併せて産業医が業務を遂行するにあたり、現場からの情報収集や事業者への意見提供など、事業場の実情に応じた産業医に対する権限の明確化も必要です。

改正前までは事業者は産業医の勧告に対して受け身で問題ありませんでしたが、改正に伴い社内で労働者の情報を適切に取り扱い、産業医や衛生委員会へと提供・共有する必要が出てきました。

※衛生委員会:労働者の健康増進をはじめ、健康障害を防止する対策を審議し、事業者へ意見を述べることを目的とする。常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置しなくてはいけない。メンバーは産業医をはじめ、衛生管理者や事業場の労働者などで構成される。衛生委員会について詳しく解説した記事はこちら。

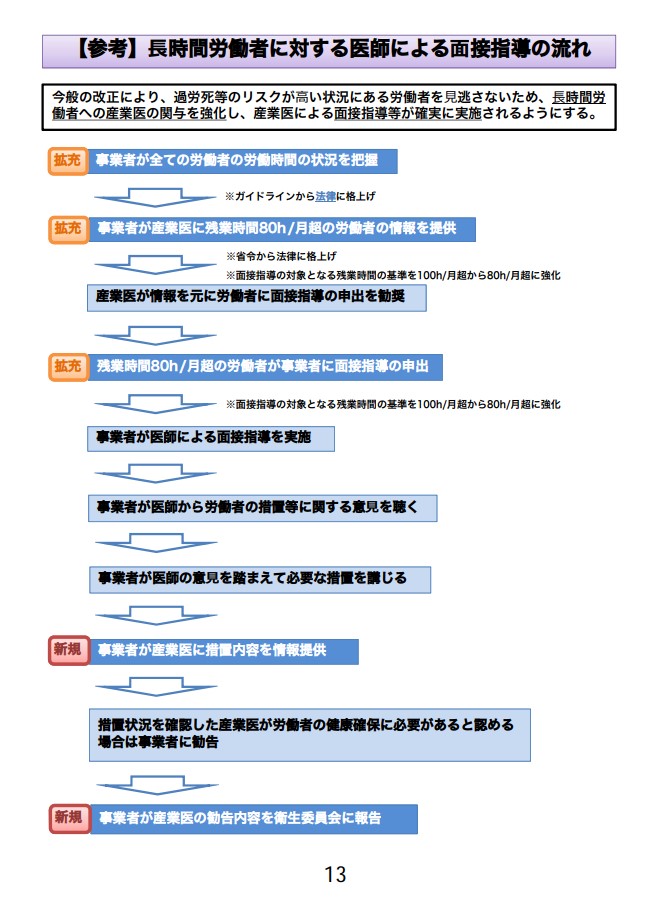

2つ目は、“面接指導“です。面接指導では過労死等のリスクを抱えている労働者を見逃さないためにも、面接指導のあり方を従来から“拡充”“新規”とし変更・追加することで対策を講じています。

面接指導に関しては時間外労働のラインが1か月あたり100時間超から80時間調へと変更(かつ労働の蓄積が見の止められる労働者)となっています。よって、以前は長時間労働面談の対象者ではなかった人が、産業医面談の対象となる可能性があります。ここでは、広島労働局が発行している資料を参照しながら、説明します。

【出典】広島労働局 改正労働基準法・改正労働安全衛生法の概要P13. 【参考】⻑時間労働者に対する医師による 時間労働者に対する医師による⾯接指導の流れ

本改定で注意をしてほしいのが“拡充”“新規”にて加わった5箇所です。“拡充”は面接指導の前半部分に適応され、“新規”は後半部分に追加されています。

これらは、“変更点1:産業医・産業保健機能の強化”が反映されたためです。以下に変更箇所をまとめます。

【変更箇所】

●拡充

・事業者が全ての労働者の労働時間の状況を把握

・事業者が産業医に残業時間80h/月超の労働者の情報を提供

・残業時間80h/月超の労働者が事業者に面接指導の申出

●新規

・事業者が産業医に措置内容を情報提供

・事業者が産業医の勧告内容を衛生委員会に報告

制度変更の初期だと過去の運用に引きずられやすいため、行政機関が作成した資料を活用する等しながら、“拡充”“新規”に気をつけて全体の流れを覚えるところからはじめましょう。

まずは自社の現状把握が重要です。産業医との関係性や連携度合いなどを一度整理し、新制度において満たしていない点を認識するところからはじめましょう。

具体的には、産業医が持つ医学的・専門的な知見と、現場の状況をよく知る担当者(衛生管理者など)の情報やデータを合わせ、長時間労働、メンタルヘルス不調者の傾向、作業環境のリスク、健康診断の結果の集団分析などから、優先的に取り組むべき潜在的な課題や顕在化しているリスクを明確にすることです。これにより、効果的な改善策の計画に繋げます。

改正に伴い、産業医の関わる比重や度合いがこれまでよりも大きくなります。

本格的に新制度で動きはじめる前に、産業医を交えて話し合う機会を設けるだけでも、制度変更や体制構築に共通認識を持って取り組むことが可能です。

どのケースが当てはまるかは、事業者によって異なってきます。

そのため自社に合う対策からはじめることをおすすめします。産業医からのアクションを待つのではなく、まず自分たちから行動するようにしてください。

・

・

・

働き方改革関連法改正に伴い、“産業医・産業保健”において変化する箇所を中心に紹介しました。

今後は、事業者の主体的な行動、そして産業医をはじめとする関係者との密接な連携が強く求められます。

ぜひ、自社の動きを見直す中で最適な行動を取るための一歩を早めに踏み出すようにしましょう。

産業医をはじめて選任する場合、産業医についての知識や担当業務、探し方や選任手続きについて、何をどうすればいいのかわからない担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本資料は保健師監修のもと作成した、産業医をはじめて選任する企業担当者様向けの資料になります。「産業医選任の基本的な知識について確認したい」、「産業医の探し方や選任手続きの流れについて知っておきたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。

2025年1月に実施した、健康経営と産業医についての 市場調査結果をまとめたレポートです。 「他社はどんな考え方で健康経営を実施しているの?」とお考えの方におすすめです。 ■□調査項目□■(一部抜粋) ・産業医に依頼している業務・依頼したい業務 ・嘱託産業医の訪問頻度 ・産業医選任時に重要視する要素 ・産業医の交代・変更を検討したきっかけ/理由

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け