厚生労働省は、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務を拡大する方針を示しています。

いざ義務化となった際に困らないために、事業者はこまめに情報収集を行い迅速に動き出せるよう備えておくことが重要です。

本記事では、従業員数50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の概要や課題、国が検討している支援策などについて解説します。

2024年11月に行われた厚生労働省主催の労働政策審議会安全衛生分科会において、従業員50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の方針が示されました。

2024年11月に行われた厚生労働省主催の労働政策審議会安全衛生分科会において、従業員50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化の方針が示されました。

分科会では、義務化にあたっての課題や対処法について審議しています。また、ストレスチェックの結果を活用した集団分析も義務化すべきとの意見もありました。

しかし、集団分析は大企業でも試行錯誤の段階であることや、取り組み内容もさまざまで履行の判断が困難などの理由から、これまで通り努力義務の方向で進められています。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について」

【関連記事】ストレスチェックの対象者は?導入から実施までの流れを徹底解説

従業員50人未満の事業場でストレスチェックの義務化が検討されている背景には、メンタルヘルス不調者の増加が関係しています。

従業員50人未満の事業場でストレスチェックの義務化が検討されている背景には、メンタルヘルス不調者の増加が関係しています。

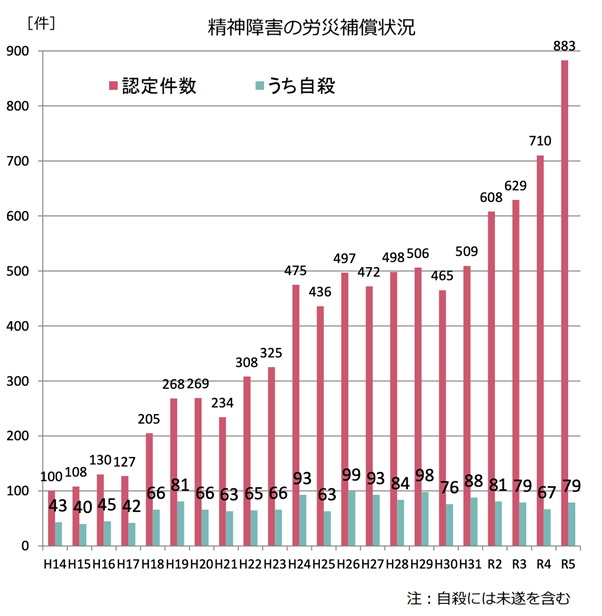

厚生労働省の資料によると、メンタルヘルス不調者は年々増加傾向にあり、2023年の精神障害の労災支給決定件数は、過去最多の883件です。

(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について」)

(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について」)

メンタルヘルス対策としてストレスチェックを実施している事業場の割合は、従業員50人以上の事業場が84.7%。それに対し50人未満の事業場では34.6%と低い数値です。

このような現状を踏まえ、メンタルヘルス対策の強化を目的として小規模事業場におけるストレスチェックの義務化が検討されています。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について」

従業員50人未満の事業場でストレスチェックが義務化される時期は、2025年1月時点では明確になっていません。従業員50人未満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施方法の検討や、実施マニュアルの作成がまだ完了していないためです。

従業員50人未満の事業場でストレスチェックが義務化される時期は、2025年1月時点では明確になっていません。従業員50人未満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施方法の検討や、実施マニュアルの作成がまだ完了していないためです。

現状のストレスチェックの指針や実施マニュアルは、従業員50人以上の事業場を対象として作成されたものです。従業員50人未満の事業場には、産業医や衛生委員会の選任義務がなくストレスチェックの実施体制が脆弱な傾向にあるため、一律のマニュアルの適用は難しい側面があります。

このような現状を踏まえ、国や自治体による支援体制の整備や、事業場における実施体制の構築のための期間を確保する必要があります。よって、義務化の時期は決まっていません。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」

従業員50人未満の事業場における、ストレスチェック義務化のメリットは以下のとおりです。

従業員50人未満の事業場における、ストレスチェック義務化のメリットは以下のとおりです。

・メンタルヘルス不調者を早期に発見できる

・職場環境の改善につなげられる

それぞれの内容について解説します。

ストレスチェックの義務化により、従来よりもメンタルヘルス不調者を早期に発見しやすくなります。

従業員は、自覚なくいつの間にかストレスが溜まっていることも少なくありません。ストレスの蓄積はうつ病や不安障害などを招きます。場合によっては休職や退職につながることもあるでしょう。

ストレスチェックが義務化され、メンタルヘルス不調者を早期に発見できれば、悪化する前に適切に対処できます。

【参考】厚生労働省「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」

ストレスチェックの実施は、職場を効率的に改善するためのデータとして役立ちます。ストレスチェックの結果を分析すれば、人間関係や労働環境など、従業員が職場のどの部分にストレスを感じているかを把握できるからです。

解消すべきストレス要因の優先順位が明確になるため、効率的に職場環境の改善が進められるようになります。

職場環境の改善が進みストレス要因が減れば、従業員の労働意欲が上がりやすくなります。その結果、生産性の向上や離職率の低下などの効果が期待できるでしょう。

従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化には、以下の課題があります。

従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化には、以下の課題があります。

・従業員のプライバシー保護の問題

・事業場の経済的・業務的な負担の増加

・ストレスチェック結果を活用するための知識の不足

上記の課題を解消するためには、国や自治体による支援が不可欠であることから、さまざまな支援策が検討されています。

また、産業医の選任義務がない小規模事業場にて、従業員のプライバシー保護の対応やストレスチェック結果の管理・活用などを適切に実施するのは容易ではありません。そのため、外部機関の利用が推奨されています。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」

従業員50人未満の事業場でのストレスチェック義務化に向け、国は以下のような支援策を検討しています。

従業員50人未満の事業場でのストレスチェック義務化に向け、国は以下のような支援策を検討しています。

・50人未満の事業場に即した実効性のあるマニュアルの作成

・地域産業保健センターの体制強化

それぞれの内容について解説します。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」

従業員50人未満の事業場でのストレスチェック義務化に向け、小規模事業場に即した実効性のあるマニュアルの作成が検討されています。

従業員のプライバシー保護の観点や、衛生委員会の設置がない場合に従業員の意見を聴く方法などを記載したマニュアルの作成が必要と示しています。

従業員50人未満の事業場でも適切にストレスチェックが実施できるよう、地域産業保健センターの体制強化が検討されています。

地域産業保健センターとは、従業員50人未満の小規模事業場を対象に、産業保健サービスを無料で提供している機関です。無料サービスの中には、ストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導も含まれています。

ストレスチェックの義務対象が従業員50人未満の事業場まで拡大された場合、現在よりも地域産業保健センターの利用者が増加するでしょう。そのため、国は登録産業医や相談窓口の充実など、地域産業保健センターの体制強化が重要と示しています。

【関連記事】地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説

2024年11月に行われた厚生労働省主催の労働政策審議会安全衛生分科会で、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化される方針が示されました。

2024年11月に行われた厚生労働省主催の労働政策審議会安全衛生分科会で、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化される方針が示されました。

まだ義務化が確定したわけではありませんが、具体的な課題や対策について言及していることから、義務化される可能性は高いと考えられます。

ストレスチェック義務化の動向を定期的に確認し、実施体制を整えていきましょう。

エムスリーキャリア・エムスリーグループが展開する健康経営サービスについてまとめた資料です。 健康経営の関心の高まりや健康経営を疎かにするリスクについても解説しています。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け