昨今では、精神障害を理由とした労災が増加傾向にあり、企業としても対応が求められている状況です。

本記事では、人事労務担当者がうつ病から復職を目指す従業員を適切に支援し、再休職を防ぐための具体的な対応とポイントを解説します。

目次

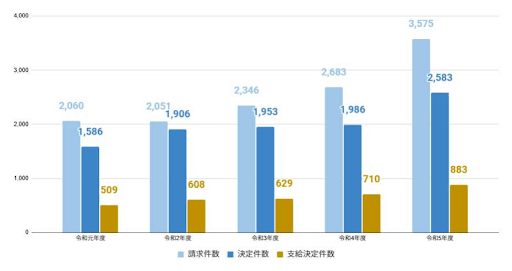

2024年に厚生労働省が公表した情報によれば、精神障害の労災件数は「請求件数」3,575件、「決定件数」2,583件、「支給決定件数」883件と、それぞれ過去最多の数を記録しています。

このように精神疾患による、近年増加の一途をたどっており、職場における対策・対応は喫緊の課題とされています。

こうした状況下では、人事労務担当者や産業保健スタッフによる休職中の従業員への適切なサポートと、復職に関する支援が重要です。

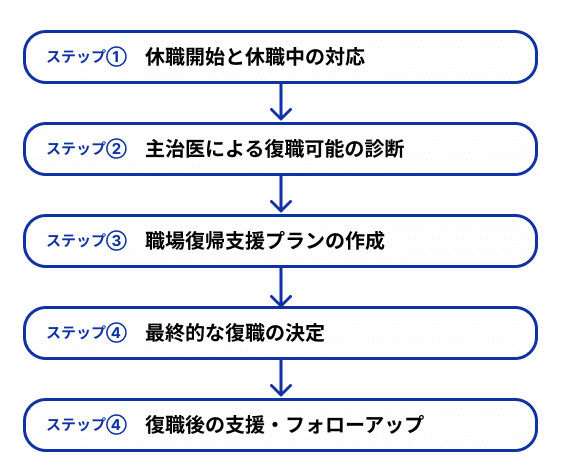

出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」をもとに作成

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」をもとに、休職から復職、職場復帰支援をステップ形式で紹介します。

従業員から診断書(病気休業診断書)が提出され、社内的な手続きを経ることで休職が開始します。

まず、従業員から診断書を受け取った上長は、人事労務担当者に報告・連携します。人事労務担当者は従業員に対して休職中の事務的な手続きをはじめ、休業中も安心して治療や療養ができるよう以下の項目について説明します。

従業員から職場復帰の意向が伝えられたら、事業者は従業員に対して診断書(主治医による職場復帰が可能という判断が記されたもの)の提出を求めましょう。

その際、診断書には就業上の配慮に関する具体的な意見を記入してもらうようにします。

なお、復職の際は産業医による精査を行うほか、意見を聴取することも重要になります。この理由は、主治医と産業医の判断基準が異なることにあります。

主治医は病状について「回復しているか」をみて判断することが多いのですが、産業医は「就業可能かどうか」という観点で判断を行います。よって、就業判定の際は産業医との連携も行っていくようにします。

また、主治医に対してはあらかじめ職種や労働環境について従業員から伝えておくことで、復職の可否について判断しやすくなるともいわれています。

次は職場復帰支援プラン(プログラムともいいます)の作成です。従業員が安心し、かつスムーズな職場復帰を実現するための準備に取り掛かります。

従業員が復職するにあたって必要な情報の収集と評価を行います。そして、職場復帰を支援するための具体的なプランを作成しますが、作成に関しては産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、休職中の労働者の間でよく連携していきましょう。

情報収集および評価を行う際に重要となるのは以下の点です。これらの情報の評価をもとに、産業保健スタッフが中心となって復職可否の判断を行います。

続いて、職場復帰支援プランを作成します。プランの作成にあたって、以下の項目について検討しましょう。

これまでに収集した情報と評価をもとに、事業者は最終的な復職の判断を行います。その際は、労働者の状態(疾患の再燃や再発の有無等)の最終確認を行います。

そして就業上の配慮等に関する意見書、産業医は「職場復帰に関する意見書」を作成します。

そのうえで、事業者は最終的な職場復帰の決定を行い、就業上の配慮の内容もあわせ従業員に通知します。

また、職場の対応や配慮の内容について、従業員から主治医に対し的確に伝わるようにします。

復職の可否については、従業員の病状など個々のケースに応じた判断が求められます。

従業員がこれまで通り業務を行えるかという観点と、職場の状況などもあわせて判断しなければなりません。

厚生労働省が示している判断基準は以下のようになっていますので、参考にしてみてください。

<判断基準の例>

- 労働者が十分な意欲を示している

- 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる

- 決まった勤務日、時間に就労が継続して可能である

- 業務に必要な作業ができる

- 作業による疲労が翌日までに十分回復する

- 適切な睡眠覚醒リズムが整っている、昼間に眠気がない

- 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している など

出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

復職後も管理監督者による観察と支援や、産業医からのフォローアップを実施します。そして、適宜職場復帰支援プランの評価や見直しも行っていきましょう。

なお、復職の際は元の慣れている職場へ復帰させることが原則とされています。ただし、異動や配置転換を理由としてうつ病などを発症したケースでは、元の職場に復帰しない方が良い場合もあるため注意します。

基本的に、復職後は労働負荷を軽減します。そして、業務量などは段階的に元へ戻すなどの配慮が重要です。具体的な就業上の配慮の例は以下になりますので参考にしてください。

<就業上の配慮の例>

- 短時間勤務

- 軽作業や定型業務への従事

- 残業・深夜業務の禁止

- 出張制限

- 交替勤務制限

- 危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務などの制限

- フレックスタイム制度の制限または適用

- 転勤についての配慮 など

出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

休職中の従業員が職場復帰をするにあたり、事業者にはさまざまな対応が求められます。 本資料は産業医監修のもと、厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の内容に基づいて作成した以下の資料をセットにしたものです。 流れがわかる!従業員の職場復帰支援ガイド 復職及び就業上の配慮に関する情報提供書 復職支援に関する情報提供依頼書 産業医面談記録表 両立支援プラン/職場復帰支援プランの作成フォーマット 生活記録表 「従業員の職場復帰の流れについて把握したい」 「従業員の職場復帰時に必要な資料がほしい」 とお考えでしたら、ぜひご活用ください。

厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めており、職場におけるメンタルヘルスケアを推進しています。 この指針では、メンタルヘルス対策には4つのケアがあると定義されています。 本資料では、この4つのケアを軸とし、弊社が推奨する取組事項をまとめ、チェックリストにしています。 「セルフケアに関する取り組みが足りていない」「事業場外資源によるケアを行えていない」等、各領域の取り組み状況の確認にご活用ください。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け