企業における従業員の健康管理を担う産業保健担当者は、常に最新の知識や情報をアップデートし、より効果的な活動を行うことが求められます。本稿では、産業保健担当者約1000人を対象に行ったアンケート調査に基づき、情報収集に成功している担当者がどのような媒体を積極的に活用しているのかを分析します。

目次

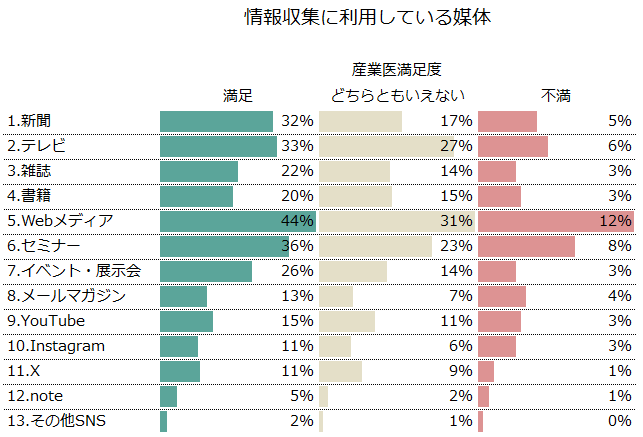

調査の結果、産業保健に関する情報収集に「満足」または「どちらともいえない」と回答した担当者が最も利用している媒体は「Webメディア」であり、その割合は75%(満足:43.9%、どちらともいえない:31.3%)に上りました。ニュースサイト、専門情報サイト、企業のブログなど、インターネット上で手軽に入手できる情報源が広く活用されている実態が明らかになりました。

次いで利用率が高かったのは「セミナー」で、59%(満足:36.3%、どちらともいえない:22.7%)の担当者が情報収集に活用していました。専門家から直接知識や事例を学べるセミナーは、質の高い情報を効率的に得る手段として重視されていると考えられます。

また、「書籍」も35%(満足:20.4%、どちらともいえない:14.6%)の担当者が利用しており、体系的に知識を深めるための重要な情報源となっていることが伺えます。

それぞれの情報収集媒体の特徴を見ると、Webメディアはその速報性とアクセスの容易さが魅力です。最新の法改正情報や業界動向、他社の事例などを迅速に把握するのに適しています。一方、情報の信頼性や網羅性には注意が必要となる場合もあります。

セミナーは、専門家による質の高い情報提供に加え、参加者同士の交流を通じて新たな視点やネットワークを得られる機会となります。ただし、開催頻度や参加費用がネックとなる場合もあります。

書籍は、特定のテーマについて深く掘り下げて学ぶのに適しており、体系的な知識の習得に貢献します。ただし、情報の鮮度という点では他の媒体に劣る可能性があります。

上記以外にも、様々な媒体が情報収集に活用されています。「YouTube」や「X(旧Twitter)」、「Instagram」などのSNSは、手軽に情報を収集できる一方で、情報の信頼性を自身で判断する力が必要です。

「雑誌」は、専門的な情報が整理されて掲載されているため、特定の分野について効率的に情報を収集するのに役立ちます。「イベント・展示会」は、最新の製品やサービスに触れることができ、関連企業との情報交換の場ともなります。

産業医に「不満」を感じている担当者は、各種媒体の利用率が全体的に低い傾向にありますが、特にWebメディアの利用率が他の層と比較して低いことが注目されます。情報収集に不満を感じている担当者は、Webメディア以外の媒体、例えばセミナーや書籍などをより重視している可能性も考えられます。しかし、全体的な情報収集量が少ないことも示唆されるため、Webメディアを含めた多様な情報源の活用を検討する必要があると言えるでしょう。

今回の調査結果から、情報収集に成功している産業保健担当者は、特定の媒体に偏ることなく、Webメディア、セミナー、書籍などをバランス良く組み合わせ、多角的なアプローチで情報収集を行っていると考えられます。

速報性のある情報はWebメディアでいち早くキャッチし、専門的な知識はセミナーで深く学び、体系的な理解は書籍で補完するといったように、それぞれの媒体の特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが重要です。

また、SNSや業界団体が主催するイベントなども積極的に活用することで、より幅広い情報収集と人脈形成につながるでしょう。

産業保健担当者が効果的に情報収集を行うためには、Webメディアを主な情報源としつつ、セミナーや書籍などの信頼性の高い媒体を組み合わせることが重要です。また、自身の情報収集の課題を認識し、必要に応じて他の媒体の活用も検討することで、常に最新の知識と情報をアップデートし、質の高い産業保健活動の実践に繋げることができるでしょう。

50人以上の事業場向け

1,000人以上の事業場向け

※有害業務従事の場合は500人以上

単発の面談が必要な事業場向け